Im Wandel der letzten Jahrzehnte hat sich die Art und Weise, wie Kultur produziert, konsumiert und erlebt wird, grundlegend verändert. Das Zeitalter des sogenannten Lifestyle, geprägt von der Inszenierung von Marken als Ausdruck von Individualität und subkultureller Zugehörigkeit, nähert sich seinem Ende. Stattdessen zeichnet sich eine neue Ära ab, in der Kultur nicht mehr bloßes Vehikel für den Konsum ist, sondern selbst zum Produkt wird – ein Phänomen, das als „Life After Lifestyle“ bezeichnet werden kann. Die Lifestyle-Ära war von der Verbindung dreier wesentlicher Elemente geprägt: Marken, Kultur und einer technologisch integrierten Lieferkette. In den 2010er-Jahren entstanden Direktvertriebsmarken (Direct-to-Consumer, DTC), die sich mit ihrem Design, der Kommunikation und der zugrundeliegenden Philosophie auf jüngere Generationen mit postmaterialistischen Hoffnungen und idealistischen Erwartungen ausrichteten.

Hersteller wie Warby Parker oder Casper symbolisierten den Aufbruch zu einer neuen Konsumkultur, in der Zugehörigkeit durch den Besitz bestimmter Produkte definiert wurde. Dieses Lifestyle-Modell griff auf subkulturelle Codes zurück, die sich dank sozialer Medien in ungeahnter Vielfalt verbreiteten. Einzelne Konsumenten ordneten sich nicht mehr nach klassischer Schichtung ein, sondern entdeckten und gestalteten ihre Identität in Nischenwelten, von Techwear über Cottagecore bis hin zu reinen Konsumzirkel wie der Community um mechanische Tastaturen oder Hypebeast-Mode. Kultur wurde so zu einem vielfältigen System von Symbolen, Praktiken und Erzählungen, mit denen sich Menschen verorteten. Die technologischen Fortschritte in der Produktion und Distribution machte es möglich, diese subkulturellen Welten schnell mit passenden Produkten zu versorgen.

Die Erreichbarkeit globaler Fabriken sowie das Empire der E-Commerce-Plattformen und Zahlungsdienste förderte eine explosionsartige Vermehrung von Marken und Brand-Looks, die auf einzelne Subgruppen zielten. So wurde die Beziehung von Konsument und Marke zu einer dynamischen Verhandlung kultureller Zugehörigkeit. Marken fungierten als Gatekeeper zu subkulturellen Welten und stellten zugleich die Produkte bereit, mit denen sich Zugehörigkeit zeigen ließ. Doch trotz der kreativen Vielfalt und der scheinbaren Freiheit, die dieses System bot, blieb eine latente Unzufriedenheit bestehen. Marken waren häufig nicht mehr als leere Hülsen voller Versprechen.

Die Identitätsbildung, die sie ermöglichten, war oft oberflächlich und vollständig durchdacht im Rahmen kommerzieller Interessen. Es wurde spürbar, dass das Lifestyle-Paradigma die Sehnsucht nach echter Bedeutung, Gemeinschaft und Sinnhaftigkeit nicht nachhaltig stillen konnte. Die Produkte – so hochwertig gestaltet sie auch sein mochten – wurden in ihrer Funktion primär zu Symbolen eines konsumorientierten Subjekts, das sich selbst kaum mehr erkennen konnte. Während der Lifestyle-Ära war Kultur vornehmlich Substrat, an das Marken ihre Bedeutung anhängten. Das ikonische Bild von Lifestyle-Marken war nicht ihre Fähigkeit, selbst Kultur hervorzubringen, sondern vielmehr ihre Fertigkeit, existierende kulturelle Muster zu spiegeln und zielgerichtet für Marketingzwecke zu instrumentalisieren.

Hier liegt die Grundskepsis gegenüber der Lifestyle-Ära: Was bleibt, wenn die Subkultur verödet und Marken allein das Sagen haben? Inzwischen zeichnet sich eine Umkehrung dieses Modells ab. Marken treten nicht mehr als Anhängsel kultureller Kontexte auf, sondern als Nuklei neuer Kulturen. Die Kultur selbst ist zum Produkt geworden. Gemeinschaftsbildungen, gemeinsame Praktiken und kollektive Glaubenssysteme treten in den Vordergrund, während physische Produkte oft nur noch eine unterstützende Rolle spielen. Beispiele dafür finden sich unter anderem in der aufkommenden Bewegung von sogenannten Mini-Communities, die sich als Marken verstehen und Kulturen schaffen, ohne primär profitorientiert zu sein.

Das Triple Sphere Hiking Club aus Frankreich zeigt exemplarisch, wie Marken und parallele subkulturelle Gruppierungen verschmelzen können: Die Marke ist mehr eine gelebte Gemeinschaft, die ein Gefühl von Zugehörigkeit und Praxis vermittelt, als ein Laden mit Produkten. Das eigentliche Ziel ist nicht der Verkauf von Waren, sondern das Schaffen von sozialen Verbindungen, gemeinsamen Ritualen und Zugehörigkeitserfahrungen. Ähnliche Entwicklungen lassen sich im Bereich der Kryptowährungen und Blockchain-Technologien beobachten. Bitcoin, Ethereum und andere Token sind nicht bloß Finanzinstrumente, sondern ko-kulturelle Netzwerke, die ihre Mitglieder durch Ideologie und gemeinschaftliche Praxis verbinden. Die Ökonomie hier basiert auf kollektiver Beteiligung und Überzeugung, nicht ausschließlich auf transaktionalem Nutzen.

Besitzern wird nicht nur monetärer Wert, sondern auch kulturelle Identität und Zugehörigkeit versprochen. Diese Token fungieren als Eintrittskarten in neuartige soziokulturelle Systeme, die sich über digitale und reale Erfahrungen erstrecken. Der Begriff Evangelismus gewinnt in diesem Zusammenhang an Bedeutung: Gemeint ist die bewusste Förderung und Verbreitung einer bestimmten Überzeugung oder Lebensweise, die über den reinen Konsum hinausgeht. Unternehmen wie SoulCycle haben dies etwa mit ihrer Nachfolgeorganisation Peoplehood aufgegriffen. Dort geht es nicht mehr nur um Sport, sondern um gemeinschaftliche Praxis und emotionale Bindung – digitale und physische „Heiligtümer“ für die heutige Gesellschaft, die sich in Zeiten sozialer Entfremdung nach Verbindung sehnen.

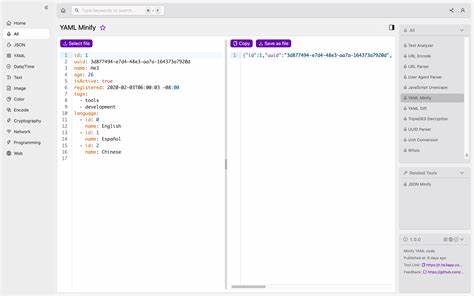

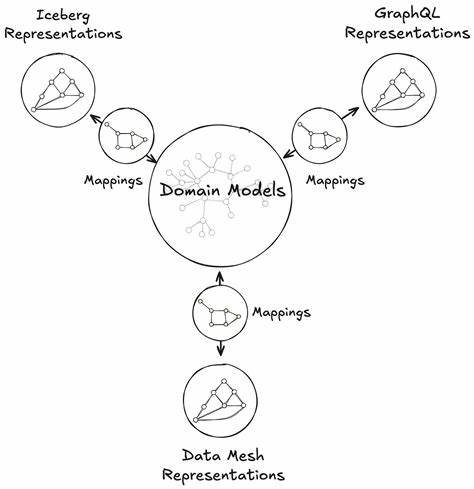

Parallel dazu wachsen ideologische Bewegungen wie Effective Altruism, die über wirtschaftliche Spendenmodelle neue Formen gemeinschaftlicher Ethik und Verantwortungsübernahme schaffen. Diese „Kulturen“ sind geprägt von moralischen Kodizes, gemeinsamen Glaubensinhalten und Ritualen, die nicht selten an traditionelle Religionen erinnern, sich jedoch in einem säkular-rationalistischen Gewand präsentieren. Solche Bewegungen vereinen technologischen Fortschritt mit langfristigem Gemeinwohldenken und zeigen, wie neue Kulturen mit gesellschaftlicher Tragweite entstehen. Die Digitalisierung hat somit die Mechanismen der kulturellen Produktion revolutioniert. Während in der Vergangenheit Kultur als ein relativ starres System von Werten und Praktiken erschien, ermöglicht die moderne digitale Infrastruktur die Gründung und skalierte Verbreitung neuer kultureller Ökosysteme mit flexiblen Identitäten, dynamischer Teilnahme und finanzieller Integration.

Die Vorstellung von Kultur als lebendigem Prozess, der „gemacht“ wird, steht wieder verstärkt im Mittelpunkt. Doch diese Entwicklung birgt auch Risiken. So bleiben Fragen zur Authentizität und zum moralischen Anspruch von neu entstehenden „Marken-Kulturen“. Die Kommerzialisierung von Glauben, Gemeinschaft und Identität kann leicht in oberflächliche „Religionen des Marktes“ münden, bei denen die Bindung der Mitglieder vor allem als langfristige Kundenbeziehung verstanden wird. Die Gefahr von Manipulation und Ausschöpfung ist real und benötigt kritische Reflexion und ethisches Bewusstsein.

Gleichzeitig eröffnen sich Chancen für kulturelle Innovationen jenseits des Konsumzwangs. Organisationen wie die Nearness zeigen, wie neue Formen spirituellen und sozialen Miteinanders entstehen können, die auf etablierten religiösen Traditionen basieren, sie jedoch zeitgemäß adaptieren und zugänglich machen. Moderne Rituale, partizipative Praktiken und die Suche nach Sinn und Verbindung in einer fragmentierten Welt sind dabei zentrale Elemente. Die Transformation von Lifestyle zu Kulturproduktion als Kern der gesellschaftlichen Ordnung zeigt, wie eng Identität, Gemeinschaft und Ökonomie inzwischen verwoben sind. Marken werden von reinen Warenanbietern zu kulturellen Akteuren, die gezielt Wirklichkeit und Persönlichkeiten mitgestalten.

Das bedeutet, dass der Begriff des Unternehmertums erweitert wird: Es geht nicht mehr allein um Produkte oder Dienstleistungen, sondern um das Schaffen von Zusammenhängen und Werten, die das Leben der Menschen prägen. Aus dieser neuen Perspektive entsteht die Leitfrage für Unternehmen, Gründer und Kulturschaffende: Welche Art von Gemeinschaft und Bedeutung wollen wir schaffen? Welche Art von Menschen fördern wir durch die von uns gestalteten kulturellen Systeme? Die Verantwortung, die mit der Gestaltung von Kultur einhergeht, ist vielschichtig und tiefgreifend. Der neue kulturelle Raum erfordert nicht nur innovatives Denken, sondern auch moralische und spirituelle Reflexion. Die Auseinandersetzung mit den Lehren großer Weltreligionen kann wertvolle Impulse geben, wie Gemeinschaften gepflegt, Vertrauen aufgebaut und gegenseitige Fürsorge gestärkt werden können. Ohne solche Grundlagen bleiben kulturelle Projekte anfällig für Fragmentierung, Entfremdung oder Autoritarismus.