Die englische Sprache ist reich an Ausdrücken und Redewendungen, die oftmals eine überraschende Geschichte und einen kulturellen Hintergrund besitzen. Einer dieser faszinierenden Begriffe ist '86'. Auf den ersten Blick mag '86' lediglich eine einfache Zahl sein, doch in der Alltagssprache hat sich daraus ein vielschichtiges Wort entwickelt. Besonders in der Gastronomie, in Bars und im alltäglichen Jargon der USA verwendet, steht '86' für das Ausstoßen, Entfernen oder Wegwerfen von etwas oder jemandem. Doch woher stammt dieser Begriff und wie wurde er zu dem, was er heute ist? Die Erforschung der Herkunft von '86' wurde von mehreren Linguisten und Kulturhistorikern aufgegriffen, doch ein besonders aufschlussreicher Beitrag stammt von Alan Dundes, der sich in seinem Werk „An Uplifting Origin of 86“ mit der Entstehung und Verwendung dieses Ausdrucks auseinandersetzt.

Dundes, ein angesehener Folklorist, beleuchtet in seinem Artikel die Ursprünge und Variationen von '86' und zeigt auf, wie dieser Begriff in der amerikanischen Umgangssprache fest verankert wurde. Im Kern geht es bei '86' um das Wegmachen oder den Ausschluss – eine Art Code, der vor allem in Restaurants und Bars genutzt wird, um schnell und unmissverständlich zu kommunizieren, dass ein spezifisches Gericht oder Getränk nicht mehr verfügbar ist oder ein Gast unerwünscht ist. Dieser Code dient dabei nicht nur praktischen Zwecken, sondern trägt auch eine gewisse kulturelle Identität in sich, die sich eng mit der amerikanischen Gastfreundschaft und den Abläufen in der Gastronomie verbindet. Die genaue Herkunft des Ausdrucks '86' ist mittlerweile Gegenstand zahlreicher Theorien. Einige vermuten, dass der Begriff aus der Prohibitionszeit in den USA stammt, als Bars und Restaurants mit einem Code kommunizierten, um illegale Aktionen zu unterbinden.

Andere führen den Ursprung auf eine kürzere Zahlencodierung in der New Yorker Gastronomieszene zurück. Alan Dundes legt nahe, dass es sich bei '86' um einen positiven Ursprung handelt, der aus der Notwendigkeit entstand, schnell und aufmunternd Probleme zu lösen – daher auch der Titel seines Artikels, der den Ursprung als 'uplifting' oder erhebend beschreibt. Die Verwendung von Zahlen als Code ist nicht ungewöhnlich im sprachlichen Gebrauch, besonders in Umgebungen, in denen schnelle Entscheidungen und klare Kommunikation notwendig sind. '86' wurde deshalb nicht nur in Bars und Restaurants populär, sondern fand später auch Einzug in die breitere Alltagssprache und sogar in die Popkultur. Filme, Musik und Literatur haben zur Verbreitung dieses Begriffs beigetragen und ihn fest in der Umgangssprache verankert.

Bemerkenswert ist die Vielseitigkeit von '86'. Während es ursprünglich oft einfach bedeutete, dass etwas aus dem Sortiment genommen wurde oder dass ein Gast hinauskomplimentiert wird, reicht die Nutzung heute bis hin zur metaphorischen Bedeutung: Dinge, die abgelehnt, gestrichen oder verworfen werden, sind '86ed'. Dies kann sich sowohl auf materielle Dinge als auch auf Ideen oder Pläne beziehen. Von sprachlicher Seite aus betrachtet zeigt '86' den dynamischen Charakter von Sprache und Symbolik. Es illustriert, wie Zahlen mehr sein können als bloße Ziffern – sie können Bedeutungen und Assoziationen tragen, die weitreichender sind als ihre ursprüngliche Funktion als Zählwerkzeug.

Die Entwicklung des Begriffs ist ein Beispiel dafür, wie Sprache sich ständig weiterentwickelt und dabei kulturelle, soziale und historische Einflüsse aufnimmt. Darüber hinaus verdeutlichen Untersuchungen wie die von Dundes, dass selbst scheinbar banale Ausdrücke tiefere Wurzeln haben können, die Einblick in gesellschaftliche Zusammenhänge und Traditionen gewähren. Die Erforschung der Herkunft von Begriffen wie '86' fördert ein besseres Verständnis von sprachlicher Evolution und die Verbindung zwischen Sprache und Alltagshandeln. Die verschiedenen Theorien zur Herkunft von '86' verbinden den Begriff mit mehreren amerikanischen historischen Momenten. Eine gängige Hypothese ist, dass in der Prohibitionszeit der Ausdruck als Code für das Entfernen illegaler Getränke oder unliebsamer Gäste genutzt wurde, um Polizei oder Konkurrenz zu umgehen.

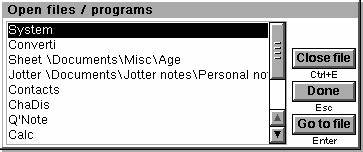

Dabei konnten Kellner oder Barkeeper mit dem Einsatz von '86' schnell Anzeige oder weitere Blickkontakte vermeiden. Eine weitere Theorie schlägt vor, dass '86' aus einem Inventarsystem stammt, das von New Yorker Restaurants verwendet wurde. Dort könnte die Zahl 86 als Zeichen für Ausverkauf oder Abholung von bestimmten Speisen oder Getränken genutzt worden sein. Diese These untermauert den praktischen Nutzen von '86' im gastronomischen Betriebsablauf. Neben diesen geschichtlich basierten Erklärungen fokussiert Dundes darauf, dass der Begriff in der Praxis eine erheiternde Funktion hatte.

Indem ungeliebte Dinge schlichtweg auf '86' gesetzt wurden, konnte man Situationen humorvoll und unkompliziert lösen. Dieses Moment der Erheiterung vermittelt ein Bild der amerikanischen Mentalität, Probleme mit Witz und Pragmatismus zu begegnen. Auch die internationale Verbreitung des Begriffs ist bemerkenswert. Obwohl '86' vornehmlich im amerikanischen Englisch genutzt wird, finden sich ähnliche Ausdrücke in anderen Kulturen, die Zahlen oder Codes nutzen, um bestimmte Bedeutungen auszudrücken. Dies zeigt, wie Sprache weltweit auf ähnliche Weise funktioniert, wenn es um effiziente Kommunikation in komplexen sozialen Kontexten geht.

Im modernen Sprachgebrauch hat '86' auch dank Medien wie Fernsehen, Film und Internet zusätzliche Popularität erlangt. Serien, Songs und Bücher greifen gelegentlich darauf zurück, was den Begriff noch populärer und universeller macht. Vor allem junge Menschen haben '86' nicht nur als Fachjargon von Gastronomieprofis übernommen, sondern nutzen ihn vermehrt in Alltagssituationen, in denen etwas schnell abgelehnt oder entfernt wird. Linguistisch betrachtet gehört '86' zu den sogenannten sprachlichen Codewörtern, die eine eindeutige Bedeutung in einem bestimmten Kontext haben, aber für Außenstehende zunächst kryptisch erscheinen können. Dieser Aspekt macht '86' zu einem spannenden Untersuchungsobjekt für Sprachwissenschaftler, da er zeigt, wie soziale Gruppen Sprache zur Identifikation und schnellen Kommunikation nutzen.

Abschließend lässt sich sagen, dass der Begriff '86' weit mehr als nur eine simple Zahl ist. Er symbolisiert eine Verbindung zwischen Sprache, Kultur und Geschichte, die sich in einem kompakten Ausdruck manifestiert. Die Arbeit von Alan Dundes hat dazu beigetragen, diese Verbindung aufzudecken und den Begriff in ein neues Licht zu rücken – als Ausdruck nicht nur des Ausschlusses, sondern auch einer positiven und erhobenen Herangehensweise an unvermeidliche soziale Situationen. Das Wissen um die Herkunft und Bedeutung von '86' ermöglicht es, den Ausdruck bewusster zu verwenden und seine kulturelle Tiefe zu schätzen. Gleichzeitig dient es als Beispiel für die dynamische Natur der Sprache und wie sie sich stets an die Bedürfnisse ihrer Sprecher anpasst.

In einer Welt, die von ständiger Veränderung geprägt ist, bleibt '86' ein lebendiger Teil der amerikanischen Sprachlandschaft und ein faszinierendes sprachliches Phänomen, das weiterhin spannende Wege in Kommunikation und Kultur öffnet.