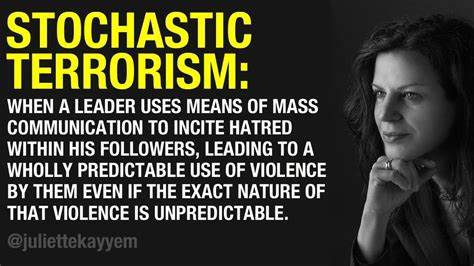

Der Begriff stochastischer Terrorismus gewinnt in der politischen und gesellschaftlichen Debatte zunehmend an Bedeutung. Doch was verbirgt sich genau hinter diesem relativ neuen Konzept, das eine spezielle Form politisch motivierter Gewalt beschreibt? Im Kern handelt es sich beim stochastischen Terrorismus um eine durch öffentliche, oft vage und kodierte Rede entfachte politische Gewalt, die keine direkten Aufrufe zur Tat beinhaltet, dennoch aber einzelne unverbundene Täter inspiriert, Gewaltakte auszuführen. Dieser Artikel bietet eine detaillierte Erklärung der Hauptmerkmale, der Ursprünge des Begriffs, bekannter Beispiele sowie möglicher Gegenmaßnahmen, um das deutsche und internationale Publikum für die Relevanz und Brisanz des Themas zu sensibilisieren. Die Besonderheit des stochastischen Terrorismus liegt in der indirekten und oftmals nur impliziten Anstiftung zur Gewalt. Anders als klassische Formen der Terrorismusankündigung, die klare Aufrufe zu Gewalt enthalten und somit juristisch leichter zu verfolgen sind, operiert stochastischer Terrorismus auf einer subtileren Ebene.

Schuld daran sind meist sogenannte „Dog Whistles“ – unterschwellige Botschaften, Andeutungen, vage Formulierungen oder sogar scheinbar harmlose Witze, die innerhalb bestimmter Gruppen oder Medien-Ökosystemen eine klare Bedeutung tragen und als Freibrief für Gewalt interpretiert werden können. Dabei sorgt die fehlende explizite Aufforderung für eine sogenannte plausible Abstreitbarkeit – die Urheber solcher Aussagen können ihr Verhalten als freie Meinungsäußerung verteidigen und sich von Gewalttaten distanzieren. Die Akteure, die als sogenannte „stochastische Terroristen“ bezeichnet werden, sind oft einflussreiche Persönlichkeiten aus Politik, Medien oder sozialen Netzwerken. Diese nutzen ihre reichweitenstarken Plattformen, um ihr Publikum mit polarisiertem und oft aggressivem Narrativ zu erreichen. Häufig werden dabei Feindbilder konstruiert, etwa durch Gut-gegen-Böse-Darstellungen, die gezielt Ängste schüren und die Zielgruppe emotional aufwühlen.

Solche Narrative ähneln den Radikalisierungsmechanismen, wie sie von klassischen Terrororganisationen angewandt werden. Dabei bleibt es dem einzelnen Rezipienten überlassen, ob er sich von diesen Botschaften inspiriert fühlt, selbst gewalttätig zu handeln – gerade diese Unvorhersehbarkeit der individuellen Umsetzung ist charakteristisch für stochastischen Terrorismus. Ein weiterer entscheidender Aspekt ist die Rolle der modernen Medien, insbesondere der sozialen Netzwerke. Sie agieren als Verstärker, als Echo-Kammern, in denen gewalttätige Rhetorik immer wieder reproduziert und befeuert wird. So entsteht ein diffus-vernetztes Umfeld, in dem einzelne Personen ohne direkte Verbindung zueinander durch dieselben Botschaften motiviert werden, Gewalttaten zu begehen.

Die dadurch entstehende Gewalt wirkt wie zufällig und überraschend – was die Prävention und Strafverfolgung extrem erschwert. Die Ursprünge des Begriffs „stochastischer Terrorismus“ gehen auf das Jahr 2002 zurück, als der britische Risikomanagement-Experte Gordon Woo den Begriff erstmals nutzte, um das Risiko terroristischer Anschläge zu quantifizieren. Später wurde der Ausdruck von politischen Beobachtern und Wissenschaftlern weiterentwickelt und erhielt vor allem nach der Präsidentschaftswahl 2016 in den USA größere Aufmerksamkeit. Die Bemerkung des damaligen Kandidaten Donald Trump über die „Second Amendment people“, die potenziell Gewalt gegen politische Gegner ausüben könnten, wurde häufig als Beispiel für stochastischen Terrorismus zitiert. Seitdem wird der Begriff in vielen Kontexten diskutiert, insbesondere im Zusammenhang mit der Zunahme von Einzeltätern oder „lone wolves“, die durch öffentliche Hetze angestachelt werden.

Verschiedene Vorfälle aus jüngerer Geschichte werden als Beispiele für stochastischen Terrorismus genannt. Der Mord an George Tiller 2009, einem Arzt, der späte Schwangerschaftsabbrüche durchführte und jahrelang Opfer von Hetzkampagnen konservativer Medien war, zählt zu den prominentesten Beispielen. Ebenso wird die Schießerei in Tucson 2011, bei der die demokratische Abgeordnete Gabby Giffords schwer verletzt wurde, in diesem Zusammenhang diskutiert. Islamistische Terrorgruppen wie Al-Qaida und der sogenannte „Islamische Staat“ (IS) nutzten ebenfalls Taktiken, die dem Konzept ähneln, indem sie durch extremistische Propaganda alleinstehende Täter zur Gewalt motivierten. Auch die Ermordung der britischen Abgeordneten Jo Cox 2016 fiel in diesen Diskurs, da der Täter in rechtsextremistischen, anti-immigrationistischen Einstellungen verwurzelt war, wie sie auch in der breiteren politischen Debatte Großbritanniens verbreitet sind.

In den vergangenen Jahren hat sich das Spektrum der sogenannten stochastischen Terrorakte erweitert. Rechtsextreme Influencer und Medienpersönlichkeiten, die gezielt Ängste gegenüber Minderheiten schüren, werden in diesem Zusammenhang immer wieder genannt. Die zunehmenden Übergriffe auf die LGBTQ-Community in den USA sowie die anhaltenden Debatten und Drohungen im Internet demonstrieren, wie stark die Gratwanderung zwischen Meinungsfreiheit und gefährlicher Hetze mittlerweile geworden ist. Ein besonderes Augenmerk gilt dabei den sozialen Medien, auf denen sich nicht zuletzt Verschwörungsmythen, Hassbotschaften und Rassismus schnell verbreiten können. Gegenmaßnahmen gegen stochastischen Terrorismus sind vielschichtig und befinden sich gegebenenfalls noch in der Entwicklung.

Juristisch ist die Verfolgung schwierig, da in vielen Ländern, darunter auch Deutschland, das Recht auf freie Meinungsäußerung stark geschützt ist und nur bei konkretem Aufruf zu unmittelbarer Gewalt eingegriffen werden kann. Dennoch zeigen einige Länder, wie etwa Deutschland mit dem Strafgesetz gegen Volksverhetzung, dass die Hetze gegen ethnische und religiöse Gruppen geahndet wird und so ein juristischer Rahmen zur Bekämpfung geschaffen wird. Neben rein juristischen Instrumenten gewinnen präventive Ansätze an Bedeutung. Die sogenannte attitudinale Immunisierung versucht, Menschen gegenüber radikalisierenden Botschaften zu sensibilisieren und damit deren Wirkung zu vermindern. Bildung, Aufklärung und kritisches Medienbewusstsein sind wichtig, um die Entstehung von Gewaltbereitschaft zu verhindern.

Auch die Benennung und öffentliche Thematisierung von Hassbotschaften können die Verbreitung einschränken. Eine weitere Strategie besteht darin, gesellschaftlich die Verrohung des öffentlichen Diskurses zurückzudrängen und eine Kultur zu fördern, in der konstruktive politische Debatten möglich sind. Dies setzt jedoch politische Verantwortungsträger, Medienhäuser und Plattformbetreiber in die Pflicht, ihre Kommunikationsweisen zu reflektieren und mit Bedacht zu agieren. Die Gefahr, die von stochastischem Terrorismus ausgeht, sollte nicht unterschätzt werden. Die zufällige, aber statistisch nachweisbare Zunahme von Gewalttaten, die durch subtile politische Hetze befeuert werden, zeigt, dass demokratische Gesellschaften vor neuen Herausforderungen stehen.

Es ist essenziell, den schmalen Grat zwischen Schutz der Meinungsfreiheit und Prävention von Gewalt sorgfältig auszutarieren. Ein umfassendes Verständnis des Phänomens ist dabei unverzichtbar, ebenso wie die Bereitschaft aller gesellschaftlichen Akteure, gemeinsam an Lösungen zu arbeiten, um Hass und Gewalt nachhaltig einzudämmen. Abschließend verdeutlicht die Analyse des stochastischen Terrorismus, wie wichtig es ist, die Mechanismen hinter politischer Rhetorik zu hinterfragen und wachsam gegenüber indirekten Aufrufen zu bleiben, die Gewalt inspirieren können. Nur so kann es gelingen, einer Eskalation vorzubeugen und den Zusammenhalt offener Gesellschaften zu stärken.