OrioleDB, eine fortschrittliche alternative Speicherschicht für PostgreSQL, bringt mit der Einführung der Bridged Indexes eine bedeutende Innovation in der Welt der Datenbankindizierung. Die Idee hinter diesen Bridged Indexes ist es, den gap zwischen OrioleDBs eigenem datenbankinternen MVCC-fähigen Storage und den traditionellen PostgreSQL-Index-Methoden wie GIN, GiST oder BRIN zu überbrücken. Dieses neue Konzept sorgt für eine nahtlose Integration moderner Index-Technologien, ohne dabei auf die tiefgreifenden Vorteile einer logisch konsistenten, MVCC-basierten Datenhaltung verzichten zu müssen. Im Kern adressiert OrioleDB mit bridged indexes die grundlegenden Herausforderungen, die entstehen, weil herkömmliche PostgreSQL-Indexzugriffsmethoden auf physische Zeiger im Heap (ctid) angewiesen sind und oft mehrere Versionen einer Zeile ohne Sichtbarkeitsprüfung speichern. OrioleDB hingegen verwaltet Zeilen direkt über logische Primärschlüssel, wobei die MVCC-Informationen in einem Undo-Log dokumentiert werden, welches die herkömmlichen Indexzugriffe unmöglich macht.

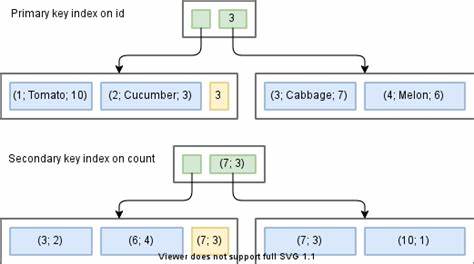

Die Lösung: eine Art virtuelles Zwischenglied, das diese Welten miteinander verbindet. Die technische Ausgestaltung des Bridged Index-Konzepts basiert auf der Einführung einer sogenannten virtuellen iptr-Spalte für jede Tabelle. Diese Spalte fungiert als inkrementelle Zeiger-Identifikation, die – immer dann, wenn ein Wert in einer Spalte aktualisiert wird, die von einem Bridged Index referenziert wird – einen neuen stabilen Zeigerwert zugewiesen bekommt. Dadurch bleibt die Verbindung zwischen Indizes und den tatsächlichen Reihen im Table konsistent und nachvollziehbar. Der Bridge-Index selbst ist ein sekundärer leichter B-Baum, der iptr-Werte mit den tatsächlichen Primärschlüsseln der Datensätze verknüpft.

Dieses Index-Level übernimmt wesentliche MVCC-Aufgaben, zum Beispiel die Verwaltung von logischen Löschungen und Updates – ohne wie der primäre OrioleDB-Storage auf physische Zeiger zu setzen oder die Sichtbarkeit vollständig vom Executor kontrollieren zu lassen. Die traditionellen PostgreSQL-Index Access Methods bauen nun auf diesen iptr-Werten auf. Dies bedeutet, dass zum Beispiel ein GIN- oder GiST-Index in OrioleDB nicht direkt auf Heap-Physis verweist, sondern über die iptr-Werte arbeitet, die dann über den Bridge-Index in Primärschlüssel und schließlich in die echten Datensätze aufgelöst werden. Diese Architektur schafft eine flexible und vollständige Kompatibilität mit bestehenden Postgres-Index-Ökosystemen, ohne dass umfangreiche Anpassungen an den einzelnen Index-Methoden notwendig wären. Ein Scan-Prozess in OrioleDB läuft deshalb über mehrere Schritte: Zuerst greift die Index Access Method auf die iptr-Werte zu, die dann durch den Bridge-Index auf den Primärschlüssel abgebildet werden, woraufhin der eigentliche Datensatz abgerufen wird.

Diese vielschichtige Lookup-Kette erlaubt zwar eine zusätzliche Index-Ebene, die allerdings für den enormen Gewinn an Flexibilität und Kompatibilität leicht verkraftbar ist. Zum Thema Wartung und Leistung hat OrioleDB mitgedacht. Während traditionelle PostgreSQL-Indizes oft auf VACUUM-Prozesse angewiesen sind, um veraltete Einträge physisch zu löschen, übernimmt bei OrioleDB ein spezieller Vacuum-Prozess die Bereinigung veralteter iptr-Einträge. Diese werden erst von der Index Access Method ausgefiltert und dann aus dem Bridge-Index entfernt, was für eine effiziente Speicherverwaltung sorgt und gleichzeitig die MVCC-Konsistenz wahrt. Für Benutzer ist das System erstaunlich unkompliziert.

Das Hinzufügen eines nicht-B-Baum-Index auf einer OrioleDB-Tabelle löst automatisch die Erstellung aller notwendigen Komponenten des Bridged Indexes aus. Das bedeutet, ohne spezielles Zutun wird die iptr-Spalte hinzugefügt, der Bridge-Index gebaut und der gewünschte Spezialindex auf der Grundlage der iptr-Werte erstellt. Dieses sogenannte „es funktioniert einfach“-Prinzip minimiert Verwaltungsaufwand und spart Zeit in Entwicklungsprozessen. Wer dennoch mehr Kontrolle wünscht, kann die Bridge-Ebenen auch manuell unter Verwendung bestimmter ALTER TABLE-Einstellungen steuern: Das Vorbereiten der Bridge bereits vor der Index-Erstellung eignet sich beispielsweise für Bulk-Datenimporte, um Performanceeinbußen zu verhindern. Ebenso kann die Bridge deaktiviert und entfernt werden, falls sie nicht mehr benötigt wird, was Flexibilität in der Datenbankverwaltung bietet.

Interessant für Entwickler, die experimentieren möchten, ist die Möglichkeit, auch einen bridged B-Baum statt des nativen OrioleDB-B-Baums zu erstellen, was jedoch mit Leistungseinbußen verbunden ist und eher für Testzwecke empfohlen wird. Aus Performance-Sicht bringt die Bridge-Technologie eine zusätzliche Index-Ebene mit sich, die pro Treffer ungefähr einen weiteren B-Baum-Zugriff verursacht. Dabei fällt diese zusätzliche Last bei komplexeren Index-Methoden wie ANN-Suche mit pg_vector kaum ins Gewicht, während einfachere Indizes wie GIN und GiST eher einen messbaren Overhead zeigen können. Updates, die Spalten betreffen, welche von Bridged Indexes referenziert sind, schlagen mit doppeltem Aufwand zu Buche, da sowohl der jeweilige Bridged Index als auch der Bridge-Index gepflegt werden müssen. Im Gegensatz dazu verursachen Änderungen nur an Spalten, die von den nativen OrioleDB-B-Baum-Indizes referenziert werden, keine zusätzlichen Kosten.

Auch wenn native OrioleDB-Indizes in Sachen Geschwindigkeit in der Regel überlegen sind, ermöglichen die Bridged Indexes eine bequeme Nutzung der umfangreichen PostgreSQL-Extensions und Index Access Methods ohne nötige Neuentwicklungen. So müssen Benutzer nicht länger zwischen purer Leistung und der effizienten Nutzung ihrer bevorzugten Erweiterungen abwägen, sondern bekommen das Beste aus beiden Welten geboten. Der technische Fortschritt durch Bridged Indexes zeigt, wie OrioleDB den wachsenden Bedarf moderner Applikationen und Datenbankanwendungen adressiert. Die Kombination aus MVCC-basiertem Speichermanagement und erweiterbaren Indexmethoden sorgt für eine enorme Anpassungsfähigkeit und eröffnet neue Spielräume für die Entwicklung leistungsfähiger und hochskalierbarer Datenbanksysteme. Dieses Konzept stellt nicht nur eine innovative Brücke innerhalb der OrioleDB-Architektur dar, sondern positioniert die Lösung auch als einen wichtigen Baustein für die Zukunft innerhalb des PostgreSQL-Ökosystems.

Für Entwickler und Datenbankadministratoren bedeutet das, dass sie ohne großen zusätzlichen Aufwand die Vorteile moderner Indexstrukturen nutzen können, um Suchabfragen, Volltextsuche, räumliche Daten oder Vektorindizes effizienter zu gestalten. Durch die entkoppelte Architektur bleibt das System übersichtlich, wartbar und bietet gleichzeitig starke Performance-Optimierungen. OrioleDB hat mit der Einführung der Bridged Indexes praxisnah gezeigt, wie moderne Datenbanktechnologien die Grenzen bestehender Systeme überschreiten und echte Mehrwerte für Nutzer schaffen können. Die Kontinuität im MVCC-Verständnis, verbunden mit der Offenheit für externe Erweiterungen und einer ausgereiften Index-Brücke, macht OrioleDB zu einer spannenden Option für anspruchsvolle Anwendungen in einer immer datengetriebeneren Welt. Die Integration dieser Technologie adressiert damit sowohl das Universum erfahrener PostgreSQL-Nutzer als auch Entwickler, die auf innovative Indexmethoden setzen und dabei nicht auf stabile Datenorganisation verzichten möchten.

Insgesamt kennzeichnet OrioleDBs Bridged Indexes einen entscheidenden Schritt hin zu einer modularen, leistungsfähigen und zugleich flexiblen Datenbankplattform, die den Anforderungen moderner Datenverarbeitung gerecht wird und zugleich das bestehende PostgreSQL-Ökosystem sinnhaft erweitert. Dieser innovative Ansatz verspricht, den Workflow in vielen Datenbankprojekten zu verbessern und damit das Arbeiten mit großen, vielfältigen Datenbeständen effizienter, zuverlässiger und anwenderfreundlicher zu machen.