Seit der Bretton-Woods-Konferenz 1944 war der US-Dollar die unangefochtene Leitwährung im globalen Handel und Finanzsystem. Mehr als acht Jahrzehnte dominierte er als internationale Reservewährung, Zahlungsmittel und als Indikator wirtschaftlicher Stabilität. Doch jüngste Entwicklungen werfen die Frage auf, ob die Ära der Dollar-Hegemonie ihrem Ende entgegengeht. Die weltweite Verbreitung alternativer Währungen, politische und wirtschaftliche Veränderungen sowie technologische Innovationen verändern die globale Geldordnung grundlegend. In diesem Kontext ist es entscheidend, die Faktoren zu verstehen, die zur Erosion der Vormachtstellung des US-Dollars beitragen, wie auch die aufkommenden Alternativen und deren Auswirkungen auf die internationale Ökonomie.

Eine der zentralen Entwicklungen ist das zunehmende Wachstum des Handels in anderen Landeswährungen. Immer mehr Länder vereinbaren bilaterale Handelsabkommen, bei denen die jeweilige nationale Währung anstelle des US-Dollars als Zahlungsbasis dient. Beispiele hierfür sind das kürzlich abgeschlossene Vereinbarung zwischen Iran und Indonesien, die beiderseitigen Zahlungen in ihren heimischen Währungen ermöglichen soll. Dieses Modell zeigt sich weltweit in verschiedensten Regionen, wobei mehr als 60 Länder bereits den Dollar bei Handelsgeschäften zunehmend umgehen. Zudem hat Indien trotz enger Beziehungen zu den USA mit 19 Nationen Abkommen abgeschlossen, um den Handel in der indischen Rupie abzuwickeln.

Diese Entwicklung signalisiert eine bewusste Abkehr von der Dollarzentralität, vor allem in den aufstrebenden Märkten und Schwellenländern. Große Volkswirtschaften wie Russland haben einen bedeutenden Schritt unternommen, um den Dollar zu verdrängen. Insbesondere im Handel mit China, dem zweitgrößten Wirtschaftspartner Russlands, werden immer mehr Transaktionen in chinesischen Yuan abgewickelt. Die jüngsten Statistiken zeigen einen deutlichen Anstieg des Yuan-Anteils, der im bilateralen Handel mittlerweile über 60 Prozent liegt und den Dollar als führende Handelswährung in Russland überholt hat. Diese Entwicklung wird nicht nur durch die politische Motivation unterstützt, sich von westlichen Sanktionen unabhängiger zu machen, sondern auch durch das strategische Interesse, eine multipolare Handelsordnung mit vielfältigen Alternativen anzustreben.

Auch in Lateinamerika zeichnen sich Veränderungen ab. Brasiliens Präsident Luiz Inacio Lula da Silva kündigte an, dass das Land verstärkt den Handel mit China in Yuan abwickeln wird, um die Abhängigkeit vom US-Dollar zu mindern. Argentinien folgte mit ähnlichen Maßnahmen, die den Zahlungsverkehr in Yuan für Importe aus China ermöglichen. Bolivien erwägt zudem, den Yuan offiziell als Zahlungsmittel einzuführen. Diese Entwicklungen zeigen, dass die Dollar-Dominanz in der Rohstoff- und Warenwirtschaft der Region zunehmend hinterfragt wird.

Ein weiterer wichtiger Faktor ist die steigende Nutzung alternativer Währungen jenseits des Dollars in der internationalen Handelsfinanzierung. Die chinesische Währung, der indische Rupie und der russische Rubel gewinnen an Bedeutung, beispielsweise indem sie Ländern mit begrenzten Devisenreserven attraktive Alternativen zum Dollar bieten. Saudi-Arabien und weitere Golfstaaten haben damit begonnen, Yuan für den Ölhandel zu akzeptieren, was früher ausschließlich in US-Dollar erfolgte. Selbst Venezuela, das einst eine starke Bindung zum Dollar hatte, bepreist sein Öl nun auch in Euro, Yuan und Rubel. Diese Tendenzen spiegeln sich auch in den globalen Währungsreserven wider.

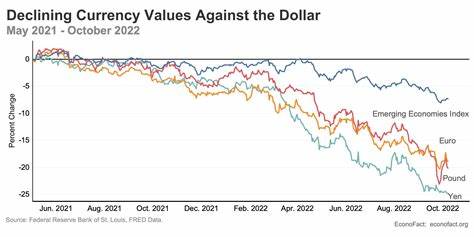

Der US-Dollaranteil sank von nahezu 73 Prozent im Jahr 2001 auf etwa 58 Prozent im Jahr 2023. Dieser Trend wurde durch die globale Finanzkrise 2008 angestoßen und beschleunigte sich mit politischen Spannungen und Sanktionen infolge des Russland-Ukraine-Kriegs. Die letztjährige Reduzierung des Dollaranteils in den Devisenreserven belief sich auf beachtliche 8 Prozent. Dies unterstreicht die Realität einer sich verändernden Geldordnung, die zunehmend von multiplen Währungen geprägt ist. Mittlerweile formiert sich auch ein konkretes Bestreben, eine neue internationale Währung zu etablieren, die den US-Dollar ablösen oder zumindest als globale Handels- und Reservewährung ergänzen soll.

Die BRICS-Staaten – bestehend aus Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika – widmen diesem Ziel verstärkte Aufmerksamkeit. Sie repräsentieren 41 Prozent der Weltbevölkerung und etwa ein Drittel des weltweiten Bruttoinlandsprodukts. Die Mitglieder streben verstärkte wirtschaftliche Integration an, unter anderem durch das Entwerfen eines gemeinsamen Währungssystems. Auch in Lateinamerika wird über die Einführung eines regionalen Handelswährungssystems namens „Sur“ diskutiert, das ähnliche Ambitionen verfolgt, um die Dollarabhängigkeit zu reduzieren. Parallel dazu entstehen digitale nationale Währungen, die als weiterer Umbruch gelten.

Pionierarbeit leistet China mit dem digitalen Renminbi, der mittels Blockchain-Technologie direkte, schnelle und sichere Transaktionen ermöglichen soll. Diese digitalen Zentralbankwährungen könnten Banken und traditionelle Finanzintermediäre in bestimmten Bereichen überflüssig machen und so zur Verbreitung sprachunabhängiger und grenzüberschreitender Geldbewegungen beitragen. Die breitere Akzeptanz solcher Technologien trägt maßgeblich zur Dekonstruktion des US-Dollars als alleinigem intermediären Zahlungsmittel bei. Das aggressive Vorgehen der Vereinigten Staaten, den Dollar als finanzpolitische Waffe einzusetzen, hat paradoxerweise die Vertrauensbasis dieser Währung untergraben. Sanktionen gegen Länder wie Russland oder Afghanistan, die Beschlagnahmung von Dollar-Reserven und der Einsatz des Finanzsystems als geopolitisches Instrument haben bei vielen Staaten das Bestreben verstärkt, alternative Zahlungswege und Währungen zu nutzen.

Die Praxis der sogenannten „Weaponization“ des Dollars hat den Wert als universelles und neutrales Zahlungsmittel erheblich beschädigt. Zudem hat die US-Notenbank seit 2022 die Leitzinsen mehrfach angehoben, was globale Finanzmärkte weltweit belastet und Schwellenländer mit hohen Außenhandelsdefiziten zusätzlich unter Druck setzt. Diese Zinspolitik hat zur Volatilität erheblicher Währungsvolumina geführt und ebenfalls die Attraktivität des Dollars beeinträchtigt. Trotz all dieser Anzeichen ist das vollständige „Dethroning“ des US-Dollars kein Prozess von heute auf morgen. Der Dollar verfügt weiterhin über enorme Liquidität, ein ausgeprägtes Finanzökosystem und institutionelle Stabilität, die ihn im internationalen Handel attraktiv machen.

Auch die Rolle als Weltleitwährung für Öl- und Rohstoffhandel bleibt vorerst erhalten. Doch die Bewahrung dieser Position wird zunehmend anspruchsvoller und mit wachsendem Widerstand konfrontiert. Die neue multipolare Währungsordnung zeichnet sich also nicht durch die Dominanz einer einzigen Währung aus, sondern durch eine Emergenz verschiedener nationaler und regionaler Währungen, die nebeneinander existieren. Diese rasante Veränderung der globalen Geldarchitektur eröffnet geopolitische Chancen und Risiken. Länder mit stabilen Volkswirtschaften, wachsenden Handelsbeziehungen und klugen Währungsstrategien können ihre Rolle im Welthandel ausbauen und ihre ökonomische Souveränität stärken.

Abschließend lässt sich konstatieren, dass die globale Wirtschaftslandschaft auf einen Wandel zukommt, der die Dollar-Hegemonie zumindest relativiert, wenn nicht sogar dauerhaft ablöst. Die zunehmende Verbreitung alternativer Währungen, die politische Neuorientierung internationaler Akteure und technologische Innovationen schaffen ein neues System, das von Multilateralismus und Pluralität geprägt ist. Damit befindet sich die Welt auf dem Weg zu einer gerechteren, diversifizierten und widerstandsfähigeren finanziellen Ordnung, die den US-Dollar nicht abschafft, aber seine Rolle als alleinigen König der Währungen erheblich einschränkt.