Künstliche Intelligenz (KI) ist längst kein Zukunftsthema mehr – sie prägt bereits heute zahlreiche Lebensbereiche und wird von vielen als Schlüsseltechnologie unserer Zeit betrachtet. Doch während die Begeisterung um die Möglichkeiten oft groß ist, gibt es ebenso gewichtige Gründe zur Vorsicht. Das Potenzial von KI ist beeindruckend, keine Frage, doch die Schattenseiten, die mit ihrem Einsatz einhergehen, dürfen nicht außer Acht gelassen werden. Die kritische Betrachtung der Technologie wird essentiell, um ihre negativen Konsequenzen zu mindern und verantwortungsvoll mit ihr umzugehen. Das Phänomen, dass KI-Technologien nahezu „überall“ integriert werden, ist mittlerweile allgegenwärtig.

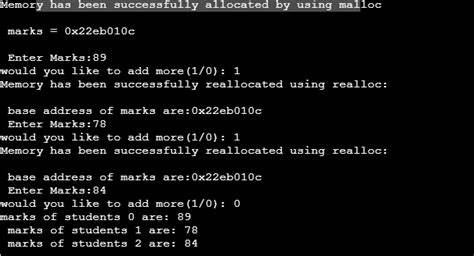

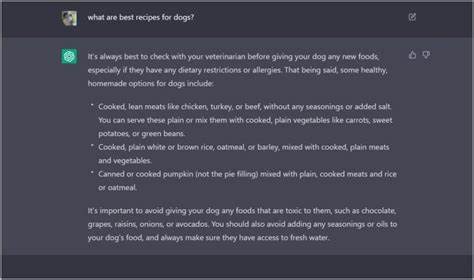

Ob in sozialen Netzwerken, im Berufsleben oder im Bildungssektor – Unternehmen und Nutzer setzen immer häufiger auf automatisierte Systeme, die versprechen, Prozesse zu vereinfachen und Entscheidungen zu erleichtern. Doch dieser Hype hat Parallelen zu früheren technologischen Blasen, wie jener des Dotcom-Zeitalters, in denen viel versprochen, aber wenig nachhaltiger Erfolg erzielt wurde. Viele KI-Anwendungen stecken noch in der Entwicklung, ihre Ergebnisse sind oft fehlerbehaftet oder unzuverlässig. So erinnern viele Angebote an Überflieger, die langfristig nicht halten, was sie versprechen. Besonders bei den sogenannten Large Language Models (LLMs) kommt es häufig zur „Halluzination“ – das heißt, die KI generiert Informationen, die falsch oder erfunden sind.

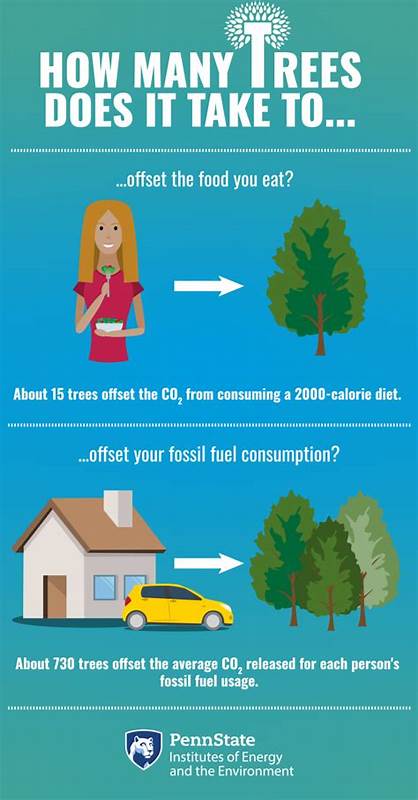

Das ist besonders problematisch in Bereichen, die auf korrekte Daten angewiesen sind, beispielsweise im Journalismus oder im Medizinsektor. Zudem ist KI nicht frei von Vorurteilen, denn die Algorithmen reflektieren oft bestehende gesellschaftliche Bias, die in den Trainingsdaten vorhanden sind. Solche Verzerrungen können soziale Ungerechtigkeiten verstärken und falsche Entscheidungen fördern. Ein weiterer gravierender Punkt ist die Umweltbelastung. Der Betrieb großer KI-Systeme erfordert immense Rechenkapazitäten, was mit einem hohen Energieverbrauch verbunden ist.

Die ökologische Bilanz der Technologie steht somit in starkem Widerspruch zu den weltweiten Bemühungen um Nachhaltigkeit und Klimaschutz. Der Ressourcenverbrauch wird von vielen noch unterschätzt, doch er ist ein ernstzunehmendes Problem, das vom steigenden Bedarf an künstlicher Intelligenz verstärkt wird. Auch die gesellschaftlichen Auswirkungen sind nicht zu vernachlässigen. Die Abhängigkeit von KI-Systemen nimmt zu und beeinflusst das menschliche Denken und Handeln. Es gibt Hinweise, dass Menschen teilweise ihre eigene Urteilskraft verlernen, indem sie automatisierten Lösungen blind vertrauen.

Das kann die Entwicklung von kritischem Denken und eigenständiger Problemlösung einschränken. Zudem sorgen täuschend echt erzeugte Deepfakes und falsche Informationen im Netz für eine Verunsicherung der Öffentlichkeit und können gezielt zur Täuschung oder Manipulation eingesetzt werden. Nicht nur Individuen, sondern auch Unternehmen und Institutionen sind betroffen. So erzeugen viele KI-getriebene Plattformen Inhalte, die qualitativ minderwertig und weitgehend unzuverlässig sind. Unternehmen, die diese KI-Lösungen einsetzen, laufen Gefahr, Vertrauen und Reputation zu verlieren.

Auch das Problem des Betrugs in Zusammenhang mit KI-Trainingsplattformen wird kritisch gesehen. Menschen werden angelockt mit dem Versprechen, für die Mitarbeit an KI-Projekten gut bezahlt zu werden, nur um dann keine Gegenleistung oder faire Bezahlung zu erhalten. Diese Schattenwirtschaft rund um Trainingsdaten ist ein Phänomen, das eines besseren Regulierungsrahmens bedarf. Der Arbeitsmarkt wird durch Automatisierung und KI vor neue Herausforderungen gestellt. Die Einführung automatisierter Bewerbungsfilter beispielsweise zeigt, wie Bewerber teilweise durch strikt algorithmische Prüfungen ausgeschlossen werden, ohne dass ein menschliches Gegenüber die Unterlagen wirklich bewertet.

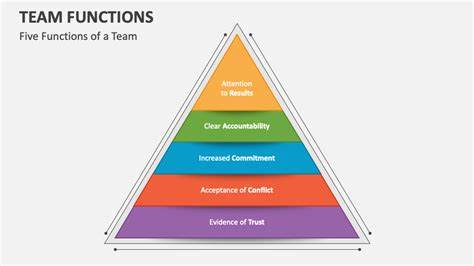

Das führt zu Frustration und Unsicherheit bei Jobsuchenden, da der Erfolg oftmals von der richtigen Verwendung bestimmter Schlagwörter abhängt oder schlicht vom Glück, dass die KI das Profil als passend erkennt. Trotz alledem gibt es auch realistische Ansätze, die Anwendung von KI zum Wohle aller zu gestalten. Wichtig ist, dass KI nicht als Allheilmittel verstanden wird, sondern als Werkzeug, das unter menschlicher Kontrolle steht. Die Verantwortung liegt bei uns, klare ethische Leitlinien zu schaffen und geltende Gesetze anzupassen, um die Privatsphäre und die Rechte der Menschen zu schützen. Transparenz bei der Nutzung von KI ist ebenso entscheidend, wie die Gewährleistung menschlicher Kontrolle bei kritischen Entscheidungen.

Ein weiteres zentrales Thema ist die Sensibilisierung der Gesellschaft. Wir müssen dazu ermutigen, eigenständig zu denken, Informationen kritisch zu hinterfragen und sich nicht blind auf Technologie zu verlassen. Bildungsinitiativen, die Kompetenzen im Umgang mit digitalen Tools und KI fördern, sind essenziell. Auch Berufstätige müssen befähigt werden, KI sinnvoll zu integrieren, ohne dabei ihre eigenen Fähigkeiten zu vernachlässigen. Abschließend lässt sich sagen, dass die Debatte um KI differenziert geführt werden muss.

Trotz der beeindruckenden technischen Fortschritte kann die Technologie in ihrer jetzigen Form Risiken und Probleme mit sich bringen, die nicht ignoriert werden dürfen. Wir stehen vor der Herausforderung, die negativen Effekte zu minimieren, den Nutzen zu maximieren und dabei Verantwortung für Umwelt und Gesellschaft zu übernehmen. Nur so wird es möglich sein, die Potenziale der Künstlichen Intelligenz wirklich zum Vorteil von uns allen einzusetzen und die Kehrseiten dieser digitalen Revolution zu begrenzen.