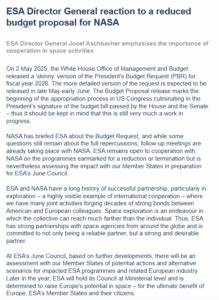

Die Raumfahrt gilt als eines der weltweit bedeutendsten Kooperationsfelder, in dem verschiedene Nationen ihre Ressourcen und Expertise bündeln, um gemeinsam größere Ziele zu erreichen. Die enge Partnerschaft zwischen der NASA und der europäischen Weltraumorganisation ESA ist dabei von zentraler Bedeutung, insbesondere bei großen Explorationen und wissenschaftlichen Missionen. Die von der US-Regierung für das Haushaltsjahr 2026 vorgeschlagenen deutlichen Kürzungen bei der NASA werfen nun zahlreiche Fragen auf, wie sich diese Veränderungen auf die partnerschaftlichen Raumfahrtprojekte auswirken werden. Bei einer Pressekonferenz am 12. Juni 2025 erklärte ESA-Generaldirektor Josef Aschbacher, dass die Organisation intensiv die verschiedenen Bereiche prüfe, die von einer möglichen Reduzierung oder gar Streichung der NASA-Mittel betroffen wären.

Von Artemis bis hin zu den gemeinsamen Wissenschafts- und Erkundungsprogrammen sei die ESA gezwungen, potentielle Risiken abzuschätzen und Notfallpläne zu entwickeln, um die Investitionen der Mitgliedsstaaten bestmöglich zu schützen und sinnvoll weiterzuführen. Besonderer Fokus liegt dabei auf der Zusammenarbeit bei der bemannten und unbemannten Erforschung des Mondes und des Mars. Das Artemis-Programm der NASA, das bis zur Rückkehr von Astronauten zum Mond führen und in Zukunft möglicherweise eine nachhaltige Präsenz aufbauen soll, involviert die ESA unter anderem durch die Bereitstellung des Service-Moduls für das Orion-Raumschiff. Die Vorschläge im US-Budget, die Fertigung des Orion-Service-Moduls nach Artemis 3 einzustellen und das Lunar Gateway-Projekt sowie den Mars Sample Return (MSR) zu streichen, treffen damit auch europäische Projekte direkt. ESA verfolgt aktuell gemeinsam mit europäischen Industriepartnern die Fertigstellung des Service-Moduls für Artemis 4 und untersucht zugleich Alternativnutzungen für den Servicemodultyp, falls das geplante US-Projekt so nicht umgesetzt wird.

Diese strategische Flexibilität erlaubt der ESA, unerwartete Entwicklungen besser abzufangen und technische Kapazitäten weiterhin produktiv einzusetzen. Auch im Bereich der wissenschaftlichen Missionen für die Erforschung des Weltraums ist eine tiefe Integration von NASA-Ressourcen Bestandteil zahlreicher ESA-Projekte. Hierzu zählen unter anderem 19 gemeinschaftlich betriebene Missionen, von denen 16 durch geschickte Planung trotz amerikanischer Mittelrückzüge fortgeführt werden könnten. Bei drei wichtigen Programmen – der Venus-Mission EnVision, dem Gravitationswellenobservatorium LISA und dem Röntgenobservatorium New Athena – verlangt die Anpassung jedoch direkte Gegenmaßnahmen seitens der ESA, da diese noch in frühen Entwicklungsphasen sind und auf wesentliche Beiträge der NASA angewiesen sind. Carole Mundell, ESA-Direktorin für wissenschaftliche Missionen, hebt hervor, dass die ESA über die technische Kompetenz verfüge, solche Projekte notfalls eigenständig umzusetzen.

Doch würde dies weitreichende Auswirkungen hinsichtlich Budget, Zeitplänen und Ressourcen erfordern. Ein Schritt, der angesichts der starken internationalen Vernetzung und der komplementären Fähigkeiten innerhalb der Raumfahrtgemeinschaft gut bedacht werden muss. Im Bereich der Erdbeobachtung sind die vorgeschlagenen NASA-Kürzungen ebenfalls spürbar. So betrifft die Zukunft des Projekts Sentinel-6C, einem Satelliten zur Messung des Meeresspiegelanstiegs, die enge Partnerschaft zwischen NASA und ESA, was in Zeiten des Klimawandels von strategischer globaler Bedeutung ist. Diese Art von Kooperation verdeutlicht, wie wichtig internationale Raumfahrtprojekte neben wissenschaftlichen Zielen auch für die nachhaltige Entwicklung unseres Planeten sind.

Angesichts einer potenziell reduzierten Zusammenarbeit mit den USA verfolgt die ESA eine mehrgleisige Strategie, um andere internationale Partnerschaften zu stärken und auszubauen. Der Generaldirektor betont die Vielzahl von über 300 Kooperationen mit anderen Weltraumagenturen und Institutionen weltweit, die eine breite Basis für gemeinsames Wachstum bieten. Ein aktuelles Beispiel für diese Diversifizierung ist die im Mai 2025 unterzeichnete Vereinbarung mit der indischen Weltraumorganisation ISRO zur Zusammenarbeit im Bereich der bemannten Raumfahrt. Ein möglicher Höhepunkt dieser Kooperation könnte die Teilnahme europäischer Astronauten an Missionen zur geplanten indischen Raumstation in den 2030er-Jahren sein – gerade im Lichte des bevorstehenden Endes der Internationalen Raumstation (ISS) ein wichtiger Zukunftsausblick. Darüber hinaus wurde die Beziehung zur kanadischen Weltraumagentur verstärkt, was durch den ersten Besuch eines ESA-Generaldirektors in der kanadischen Raumfahrtzentrale seit 25 Jahren unterstrichen wurde.

Kanada wurde dabei als „Kooperationsstaat“ der ESA neu positioniert, mit dem Ziel, die Teilnahme an zukünftigen Programmen zu intensivieren und gemeinsame Ressourcen besser zu bündeln. Im Blick auf China erläutert Aschbacher, dass es derzeit nur begrenzte Aktivitäten gibt, etwa das wissenschaftliche Raumfahrtprojekt SMILE, das im Spätherbst starten soll. Größere oder formelle Verhandlungen über weitere Kooperationen mit China sind momentan nicht Bestandteil der ESA-Strategie, was auch geopolitische und sicherheitspolitische Überlegungen widerspiegelt. Die zentralen Herausforderungen für die ESA sind nun vielfältig. Neben der Evaluierung der einzelnen Projekte und Programme, die von NASA-Kürzungen betroffen sein könnten, gilt es insbesondere, die mittel- und langfristigen Auswirkungen auf die europäische Raumfahrtindustrie, den wissenschaftlichen Output und die internationale Einflussnahme abzuschätzen.

ESA-Mitgliedsstaaten bereiten sich auf ihre Ministerratskonferenz im November 2025 vor, bei der die Mittel für die kommenden drei Jahre festgelegt werden – ein entscheidender Moment, der maßgeblichen Einfluss auf mögliche Anpassungen und Priorisierungen haben wird. Gleichzeitig bietet die Situation unter dem Strich auch Chancen, die internationale Vernetzung auszubauen, innovative Partnerschaften zu schmieden und sich in Schlüsselfeldern wie der bemannten Raumfahrt, interplanetaren Missionen und Erderkundung noch eigenständiger aufzustellen. Dabei bleibt der Aufruf von Generaldirektor Aschbacher an die Raumfahrtexperten deutlich: „Wir sind ein verlässlicher und vertrauenswürdiger Partner, der seine Zusagen hält, und darauf werden wir auch künftig bauen.“ Zusammenfassend steht die ESA inmitten einer bedeutsamen Umbruchsphase, in der die sorgfältige Analyse der NASA-Budgetkürzungen und ihre Folgen eine breite Planung erfordern, die sowohl Risikominimierung als auch die aktive Suche nach Alternativen beinhaltet. Während die enge transatlantische Zusammenarbeit weiterhin von großem Wert bleibt, bereitet sich Europa darauf vor, die eigenen Kapazitäten zu stärken und neue internationale Wege zu beschreiten.

Damit gewährleistet die ESA, dass die ambitionierten europäischen Raumfahrtprogramme trotz globaler Herausforderungen und sich ändernder Partnerschaftsdynamiken weiterhin erfolgreich vorankommen.

![Marimo: Notebook That Compile Python for Reproducibility and Reusability [video]](/images/65A61787-324D-48FE-B5B8-3C4CC2C1E9DC)