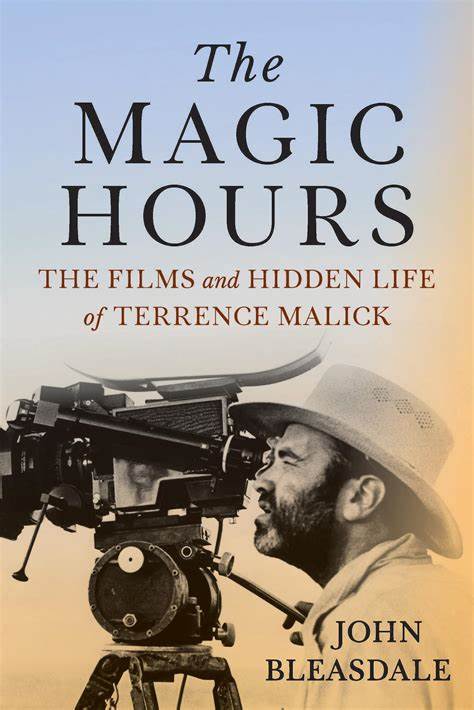

Terrence Malick gilt als einer der faszinierendsten und zugleich geheimnisvollsten Filmemacher der amerikanischen Kinoindustrie. Seit fünf Jahrzehnten hält er sich abseits der öffentlichen Medienpräsenz, gibt kaum Interviews und meidet das Rampenlicht, wodurch sein ganzes Leben und Schaffen von einer Aura des Mysteriums umgeben ist. Seine Filme stellen Fragen nach der Bedeutung von Schönheit, Wahrheit und der Rolle des Kinos selbst und sind weit mehr als reine Unterhaltung – sie laden zur Reflexion über das Dasein und die Natur ein. Geboren 1943 im ländlichen Illinois, verbrachte Malick einen großen Teil seiner Kindheit in Waco, Texas, wo er trotz familiärer Spannungen und einer gewissen inneren Zerrissenheit aufwuchs. Schon früh zeigte sich seine Intellektualität: Er besuchte eine Privatschule in Austin, glänzte akademisch und konnte sich trotz seines Talents für Football nicht ganz mit den Erwartungen seines Vaters identifizieren.

Nach einem Studium an der Harvard University und einem Jahr am Sorbonne in Paris als Student setzte er seinen Weg als Rhodes-Stipendiat an der Universität Oxford fort. Dort fiel ihm zunehmend das Gefühl auf, mit seiner Umwelt nicht vollends in Einklang zu sein. Seine Rückkehr in die USA und erste Beschäftigungen im Journalismus und an der MIT waren nur Übergangsphasen, bevor er sich voll und ganz dem Film zuwandte. Malicks Einstieg in die Filmwelt war, wie es seine Karriere stets prägt, von Unkonventionalität gezeichnet. Statt schnellem Kommerz oder Hollywood-typischen Blockbustern entstanden Werke, die die üblichen Erzählstrukturen sprengten und mehr als philosophische Meditationen denn als linear erzählte Geschichten verstanden werden können.

Sein Debütfilm „Badlands“ von 1973 erzählt die Geschichte von zwei jungen Flüchtlingen, die durch die amerikanischen Prärien ziehen. Man könnte es für einen simplen Krimi halten, doch Malick nähert sich der Geschichte mit einer poetischen Bildsprache und einer musikalischen Vertonung, die von Carl Orff und Erik Satie stammt – Komponisten, die oft mit meditativen oder gar spirituellen Assoziationen verbunden sind. Die Landschaften wirken dabei wie lebendige Protagonisten und sprechen von einer Schönheit, die ebenso verführerisch wie tödlich sein kann. „Days of Heaven“ aus dem Jahr 1978 gilt als eines der visuell beeindruckendsten Werke Malicks. Der Film spielt im ländlichen Amerika der frühen 1900er Jahre und zeigt in unvergleichlichen Bildern das amerikanische Herzland in seiner Ästhetik und seinen sozialen Spannungen.

Gedreht während der sogenannten „magischen Stunde“, jener kurzen Zeitspanne kurz vor Sonnenuntergang, fängt der Regisseur sowohl die raue Realität als auch die Traumhaftigkeit der Lebensumstände ein. Trotz der künstlerischen Anerkennung – etwa einem Oscar für Kameraarbeit – blieb der kommerzielle Erfolg eher mäßig. Nach nur zwei Filmen zog sich Malick aus der Filmwelt zurück, um zu reisen und die Natur in ihrer unberührten Form zu erleben. Seine Rückkehr erfolgte erst in den späten 1990er Jahren mit „The Thin Red Line“, einem Antikriegsfilm, der den Kampf im Pazifikkrieg thematisiert. Malick nähert sich dem Genre auf eine völlig andere Art: Anstelle von Heldengeschichten rückt er das Zusammenspiel von Mensch und Natur und die existenziellen Fragen des Krieges in den Mittelpunkt.

Die Natur als indifferenter Zeuge grausamer Ereignisse nimmt eine zentrale Rolle ein. Unterstützung erhielt er von einer Starbesetzung, die unter anderem Sean Penn, Nick Nolte und John Travolta umfasst. Der Film wurde für mehrere Oscars nominiert, darunter beste Regie und bestes adaptiertes Drehbuch, blieb jedoch erneut ein Werk für Kenner und Liebhaber jenseits des Mainstreams. Mit „The New World“ (2005) setzte Malick seine Beschäftigung mit großen amerikanischen Themen und der Geschichte fort. Die Erzählung der Kolonialisierung Virginias und der Begegnung von John Smith und der indianischen Prinzessin Pocahontas wird durch Malicks charakteristische Bildsprache zur Allegorie über Zivilisation, Natur und Verlust.

Die intime Liebesgeschichte wird hierbei zum Spiegel des kulturellen Wandels, nimmt jedoch bewusst keine eindeutige politische Stellung. Die Filmästhetik zeichnet sich durch eine genaue Recherche von Sprache, Kleidung und Bräuchen aus, offenbart aber auch die Hollywood-Tendenz zur Verklärung und Vereinfachung großer Geschichte. Mit „The Tree of Life“ (2011) erreichte Malick einen neuen Höhepunkt künstlerischer Ambition. Der Film kombiniert eine Familiengeschichte aus dem Amerika der 1950er Jahre mit groß angelegten kosmischen Bildern von der Entstehung des Lebens bis zum Universum. Es ist ein Werk, das die Grenzen des konventionellen Filmemachens sprengt und mehr ein visuelles Gedicht als ein narrativer Film ist.

Die Resonanz war gespalten: Einige Kritiker und Zuschauer empfanden den Film als ergreifend und tiefgründig, andere als sperrig und überladen. Die zentrale Familie – inspiriert von Malicks eigener Herkunft – wird mit einer fast liebevollen Genauigkeit gezeigt und kontrastiert mit existenziellen Fragen von Glaube, Schuld und Erlösung. Die musikalische Untermalung sowie die Verwendung von Voice-Over verstärken den kontemplativen Charakter. Nach „The Tree of Life“ wurde Malicks Werk experimenteller und polarisierender. Filme wie „To the Wonder“, „Knight of Cups“ und „Song to Song“ entstanden innerhalb weniger Jahre und zeigen eine Abkehr von klassischen Erzählstrukturen hin zu fragmentierten Bildern und freien Assoziationen.

Diese Werke thematisieren Liebe, Verlust, Sinnsuche und die Oberflächlichkeiten des modernen Lebens, häufig mit prominenter Besetzung, darunter Christian Bale, Ben Affleck, Natalie Portman und Ryan Gosling. Trotz der visuell hochwertigen Umsetzung blieben diese Filme eher bei einem kleinen Publikum beliebt, da der Verzicht auf traditionelle Handlung und Charakterentwicklung vielen Zuschauern das Verständnis erschwerte. Im Jahr 2019 präsentierte Malick mit „A Hidden Life“ eine Rückkehr zu einem mehr konventionellen, aber dennoch tief spirituellen Erzählen. Der Film erzählt die wahre Geschichte des österreichischen Bauern Franz Jägerstätter, der im Zweiten Weltkrieg aus Gewissensgründen den Kriegsdienst verweigert und dafür zum Tode verurteilt wurde. Malick behandelt hier die Themen Mut, Glauben und Widerstand gegen das Böse mit großer Ernsthaftigkeit und visueller Pracht.

Die alpine Landschaft und die minimalistische Erzählweise erinnern an Werke von Robert Bresson und verstärken die meditative Wirkung. Aktuell arbeitet Malick an „The Way of the Wind“, einem Film über das Leben Jesu Christi, mit Mark Rylance als Satan und Géza Röhrig in der Hauptrolle. Dieses Projekt könnte als krönender Abschluss seiner Karriere gelten, da es seine Faszination für existenzielle, spirituelle Themen und seine künstlerische Vision bündelt. Der Film wurde bereits 2019 gedreht und soll eine Premiere auf dem Filmfestival von Cannes erleben, auch wenn das genaue Datum noch nicht bekannt ist. Terrence Malicks Werk ist ebenso widersprüchlich wie faszinierend.

Er hat sich zeitlebens dem Mainstream verweigert und stattdessen eine eigene Sprache des Films entwickelt – eine Sprache, die durch Schönheit, Naturverbundenheit und philosophische Tiefe besticht. Seine Filme sind keine klassischen Erzählungen, sondern vielmehr Momente der Einkehr, des Nachdenkens und der Reflexion über die Menschheit und ihren Platz im Kosmos. Für viele Zuschauer bleibt er ein unnahbarer Künstler, dessen Geheimnisse sich nur im Medium Film erschließen. Seine ständige Absenz aus dem Rampenlicht verstärkte stets seinen Mythos, sodass sich Liebhaber seiner Arbeit fast schon in eine Art Glaubensgemeinschaft verwandelt haben. Dennoch wäre es falsch, Malick als abgehoben oder distanziert abzutun.

In Gesprächen, die nur wenige Weggefährten mit ihm führen konnten, zeigt er sich als menschlich, reflektiert und auf seine Art warmherzig. Der Einfluss Malicks auf das amerikanische und internationale Kino ist bis heute enorm. Seine Filme haben nicht nur visuelle Maßstäbe gesetzt, sondern auch das Verständnis dafür erweitert, was ein Film sein kann: Mehr als Unterhaltung, eine spirituelle Erfahrung, ein Dialog mit dem Zuschauer über die grundlegenden Fragen des Lebens. In einer Zeit, in der das Kino oft auf einfache Antworten und schnelle Effekte setzt, bleibt Malick ein leuchtendes Beispiel für die Kunst des Nachdenkens und der Schönheit. Mit seinem einzigartigen Stil und seiner zurückgezogenen Lebensweise ist Terrence Malick eine Legende des Filmemachens, deren Werke weiterhin neue Generationen von Filmemachern und Filmfans inspirieren und herausfordern.

Die Magischen Stunden, in denen seine Filme entstehen, sind zugleich Fenster in eine Welt, die weit über die Leinwand hinausgeht – eine Welt voller Rätsel, Wunder und der zeitlosen Suche nach Wahrheit.