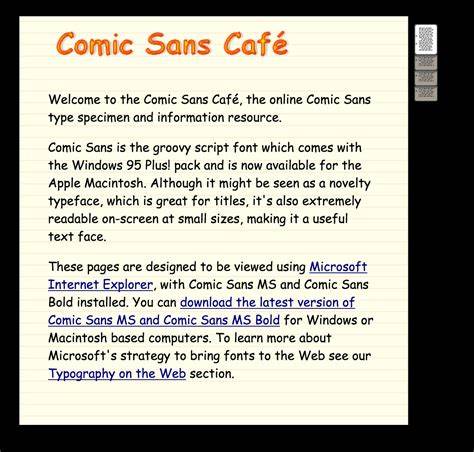

Die Typografie ist ein essenzieller Bestandteil jeder Form von visueller Kommunikation. Schriften prägen nicht nur das Erscheinungsbild von Texten, sondern beeinflussen auch maßgeblich die Wahrnehmung und Glaubwürdigkeit von Inhalten. Eine Schriftart, die seit ihrer Einführung im Jahr 1994 aus der Designwelt nicht mehr wegzudenken, aber gleichzeitig auch immer wieder Gegenstand heftiger Kritik ist, heißt Comic Sans. Diese Schriftart polarisiert und hat seit ihrer Entstehung einen regelrechten Kultstatus sowie eine beinahe legendäre Abneigung in der Design-Community erfahren. Doch was genau ist das Problem mit Comic Sans? Warum wird sie von vielen Grafikdesignerinnen und -designern als die „Feindin“ guter Gestaltung angesehen, obwohl sie eigentlich eine sehr pragmatische Entstehungsgeschichte hat? Gemeinsam beleuchten wir die Hintergründe dieser kontroversen Schriftart und analysieren ihre Wirkung aus verschiedenen Perspektiven.

Comic Sans wurde von Vincent Connare für Microsoft entworfen und erschien erstmals als Teil von Microsoft Windows 95 Plus! Pack. Die Intention hinter der Schrift war es, eine informelle, lesbare und freundliche Schriftart zu kreieren, die in Comics oder kinderfreundlichen Anwendungen eingesetzt werden konnte. Die Form der Buchstaben ist abgerundet und spielerisch, was sie von den meisten anderen Schriftarten abhebt, die deutlich formeller und oft sachlicher wirken. Ursprünglich war Comic Sans als Alternative zu düsteren und formellen Schriftarten gedacht: Sie sollte einlädt, leicht zugänglich und nicht einschüchternd wirken. Doch der kontextuelle Missbrauch und die falsche Anwendung der Schrift haben ihr Image nachhaltig beschädigt.

Häufig findet man Comic Sans heute nicht mehr in kindgerechten Broschüren oder lustigen Comics, sondern auf offiziellen Dokumenten, Business-Präsentationen oder gar Grabsteinen – also an Orten, die von der ursprünglich intendierten Verwendung meilenweit entfernt sind. Diese Fehlanwendung führt zu einem Gefühl von Unprofessionalität und wird von vielen Menschen als respektlos oder zumindest unangemessen wahrgenommen. Proportional dazu wächst der Ärger in der Design-Community, die schon früh versuchte, gegen diese unsachgemäße Nutzung anzugehen. Aus typografischer Sicht weist Comic Sans einige Schwächen auf, die über ihre Ausrichtung als „leichte“ Schrift hinausgehen. Ihre Buchstabenformen sind nicht besonders ausgewogen oder anspruchsvoll gestaltet.

Eine hohe Detailverliebtheit oder spezielle Merkmale, die eine Schrift einzigartig machen, sucht man hier vergeblich. Die unregelmäßigen Strichstärken und der uneinheitliche Charakter mancher Buchstaben erschweren die harmonische Integration in professionelle Layouts. Außerdem ist Comic Sans eine serifenlose Schriftart mit einem eher simplen Design, das nicht immer gut lesbar ist, besonders in längeren Textpassagen oder bei Druck in kleiner Schriftgröße. Diese Schwächen haben dazu geführt, dass viele Designer sie als unzureichend empfinden, um komplexe oder ernsthafte Inhalte zu transportieren. Daneben gibt es eine soziale und kulturelle Komponente, warum Comic Sans als problematisch gilt.

Die Schriftart wurde zum Inbegriff schlechter Designentscheidungen. Im Internet kursieren zahlreiche Memes, Satiren und sogar Kampagnen, die sich gegen den Einsatz von Comic Sans wenden. Man betrachtet sie als „Design-Sünde“ und vermeintlichen „Stilbruch“, der die Glaubwürdigkeit von Marken oder offiziellen Dokumenten untergraben kann. Dieses Stigma führt sogar zu einer Ablehnung der Schriftart, unabhängig von ihrer tatsächlichen Ästhetik oder Funktionalität. Die Art, wie das Publikum auf die Schrift reagiert, ist somit zum zentralen Kritikpunkt geworden, da Schriftarten eben nicht nur Zeichensätze sind, sondern auch emotionale Botschaften transportieren.

Trotzdem gibt es auch Befürworter von Comic Sans, die ihre praktische Seite hervorheben. In Bereichen wie der Legasthenieförderung wird Comic Sans oft als gut lesbar und verständlich empfunden. Auch für informelle Zwecke oder kindgerechte Inhalte kann die Schrift nach wie vor eine geeignete Wahl sein. Der Charme von Comic Sans liegt ja gerade in ihrer scheinbar spielerischen, lockeren Natur, die in bestimmten Situationen Vertrauen und Zugänglichkeit schaffen kann. Man sollte also differenziert betrachten, wann und wo Comic Sans tatsächlich einen Mehrwert liefert – die Pauschalverurteilung ist nicht immer gerechtfertigt.

Neben Comic Sans haben viele Schriften im Lauf der Zeit ähnliche Schicksale erlebt, bei denen eine eigentlich für einen bestimmten Zweck entworfene Schrift durch falsche Anwendung oder Übernutzung in ein negatives Licht gerückt wurde. Generell zeigt dieser Fall jedoch den fundamentalen Aspekt gelungenen Schriftdesigns: Der Kontext der Nutzung ist entscheidend. Eine Schrift sollte immer bewusst und mit Blick auf Zielgruppe, Medium und Botschaft gewählt werden und nicht nur deshalb benutzt werden, weil sie besonders bekannt oder einfach verfügbar ist. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Comic Sans viel mehr ist als eine „unschöne“ oder „unprofessionelle“ Schriftart. Sie steht symbolhaft für einen Missbrauch von Design-Ressourcen und für die Herausforderungen bei der Vermittlung von Schriftsprache im digitalen Zeitalter.

Die Gründe für die Ablehnung sind genauso vielschichtig wie die Geschichte der Schrift selbst. Es lohnt sich, die Geschichte von Comic Sans zu kennen und aus ihren Fehlern zu lernen, um besser zu verstehen, wie Schriftwahl zur Kommunikation beiträgt und wie man Design fehlerfrei praktisch umsetzt. Im digitalen Marketing, Branding und UI-Design entstehen ständig neue Herausforderungen bezüglich typografischer Gestaltung. Gerade im Zeitalter von Smartphones, Tablets und vielseitigen Bildschirmen muss Schrift flexibel, lesbar und angemessen sein. Comic Sans bleibt dabei ein wichtiges Beispiel dafür, wie subjektive Wahrnehmungen und kulturelle Assoziationen das Image einer Schrift prägen können – weit über ihre tatsächliche Gestaltung hinaus.

Wer als Designer oder Amateur diese Schrift einsetzt, sollte sich der Kontroversen und der Wirkung bewusst sein. Denn Schriftarten sind viel mehr als nur Buchstaben: Sie kommunizieren Gefühl, Stimmung und Professionalität auf subtilen und manchmal unterschätzten Wegen.

![Nvidia's Dirty Manipulation of Reviews [video]](/images/448A4549-DF46-44C3-9453-B541D14789A2)