In der Welt der Mathematik und der Logik ist es von grundlegender Bedeutung, dass wir auf klaren, vollständigen und verifizierbaren Informationen basieren, um Aussagen zu treffen oder Behauptungen zu beweisen. Doch was geschieht, wenn diese Informationen nicht ausreichen? Wann ist es unmöglich, eine Aussage eindeutig zu beweisen oder zu widerlegen? Hier kommt das Konzept des Beweises durch unzureichende Informationen ins Spiel, ein faszinierendes Argumentationsprinzip, das aufzeigt, dass die Existenz oder Eindeutigkeit einer Orientierung oder eines Ergebnisses ohne ausreichende Grunddaten schlichtweg nicht möglich ist. Dieses Prinzip findet sich in vielen Bereichen, von der Mathematik über die Philosophie bis hin zur Informatik und darüber hinaus. Das klassische Beispiel beginnt mit etwas scheinbar Einfachem: Man betrachte ein Dreieck, dessen drei Scheitelpunkte durch Koordinaten bekannt sind. Hier lässt sich die Fläche des Dreiecks mithilfe der Dreipunktkoordinaten zweifelsfrei berechnen.

Die Seitenlängen können mittels des Satzes des Pythagoras ermittelt werden, und darauf basierend liefert die Heronsche Formel den Flächeninhalt. Diese Vorgehensweise beruht auf der Annahme, dass die Reihenfolge der Punkte definiert ist und somit die Form des Dreiecks klar festgelegt ist. Die Information ist ausreichend, und die Lösung steht fest. Ganz anders verhält es sich beim Viereck. Gibt man die vier Punkte eines Vierecks an, zum Beispiel durch ihre Koordinaten, so könnte man intuitiv auch deren Fläche bestimmen wollen.

Doch hier folgt der ernüchternde Befund: Allein aus den Punkten lässt sich die Fläche nicht ermitteln. Der Grund hierfür liegt in der fehlenden Information über die Reihenfolge der Punkte beziehungsweise wie diese verbunden sind. Ein Viereck kann in verschiedenen Formen aus den selben vier Punkten gebildet werden, dabei variiert jedoch dessen Fläche je nach Anordnung massiv. Ohne eine klare Definition, wie die Punkte verbunden sind, bleibt die Fläche undefiniert und eine eindeutige Berechnung unmöglich. Dieses Problem illustriert prägnant das Prinzip, dass ein mathematischer Ausdruck oder eine Funktion nicht immer wohldefiniert ist, wenn essenzielle Informationen fehlen.

Die Versuchung, nur aus einzelnen gegebenen Daten eine Aussage abzuleiten, funktioniert nur dann, wenn alle nötigen Parameter verfügbar sind. Im Fall des Vierecks bedeutet dies konkret, dass die bloße Kenntnis der Eckpunkte nicht ausreicht, um den Flächeninhalt festzulegen. Die Funktion, welche aus den vier Punkten die Fläche bestimmen soll, existiert in der Form schlichtweg nicht. Dies zeigt, wie wichtig die vollständige Information zur Definition und Existenz bestimmter mathematischer Objekte ist. Diese Erkenntnis lässt sich auf abstraktere und sogar philosophische Ebenen übertragen.

Man trifft immer wieder auf scheinbar logische Konstruktionen, die jedoch auf unzureichender Basis beruhen. Ein bekanntes Beispiel ist das Konzept einer Zahl, die als die kleinste positive reelle oder rationale Zahl größer als Null gilt. Eine solche Zahl existiert jedoch gar nicht, was oft zu Verwirrung führt, etwa in Diskussionsforen oder mathematischen Fragenportalen. Dieses Paradoxon entsteht, weil man annimmt, dass es eine kleinste Zahl in einem kontinuierlichen Zahlenraum geben müsse, obwohl die Definition und das zugrundeliegende Zahlensystem diese Annahme ausschließen. Ein weiteres illustratives Beispiel betrifft geometrische Körperschaften.

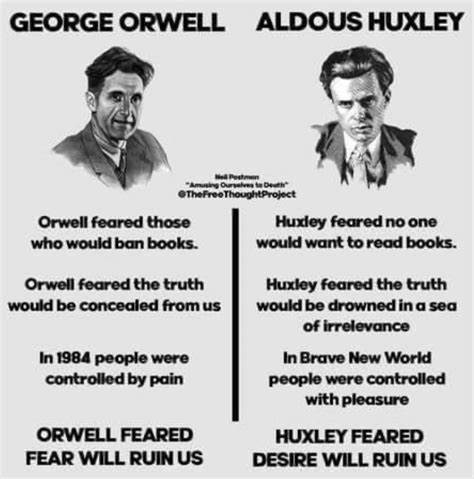

So wurde gelegentlich nach einem Polyeder mit exakt fünf dreieckigen Flächen gefragt. Eine derartiger Polyeder existiert grundsätzlich nicht, da diese Konstellation gegen die geometrischen Grundregeln verstößt. Dahinter steht wieder das Prinzip, dass eine beschriebene Konfiguration nicht zwangsläufig existieren muss, wenn die Definition oder die zugrundeliegenden Bedingungen unvollständig oder inkonsistent sind. Oft helfen solche Beispiele, die Grenzen von Aussagen und die Notwendigkeit der Vollständigkeit des Definitionsrahmens zu verdeutlichen. Dieser Gedanke wird auch in der Philosophie vielfach diskutiert, insbesondere in der Ontologie.

Der berühmte sogenannte ontologische Gottesbeweis Anselms wird beispielsweise häufig kritisiert, weil er vermeintlich auf unzureichenden Informationen beruht oder argumentiert, dass aus einer Definition notwendigerweise die Existenz eines Objekts folgt. Ein philosophisch versierter Kritiker verglich die Anerkennung dieses Beweises sogar mit der Feststellung, man könne sich mit der eigenen Hand reinigen – eine ironische Pointe, die die Zweifelhaftigkeit und die mangelnde Substanz des Arguments unterstreichen soll. Zurück zur Mathematik und Informatik: Ein Bereich, in dem die Menge an Information direkt mit der Möglichkeit oder Unmöglichkeit eines Verfahrens korreliert, ist die Komplexitätstheorie. Der „informations-theoretische Beweis“ für die untere Schranke von Vergleichssortieralgorithmen illustriert dieses Prinzip. Dabei wird argumentiert, dass ein Vergleichssortieralgorithmus mindestens eine Zeitkomplexität von O(n log n) benötigt, da durch einzelne paarweise Vergleiche nur Bit für Bit Information gewonnen wird.

Die Gesamtinformation, die nötig ist, um alle möglichen Anordnungen von n Elementen voneinander zu unterscheiden, ist mindestens so groß wie log n! (die Anzahl der möglichen Permutationen). Das Verhältnis zwischen verfügbaren und notwendigen Informationen zeigt, dass ein schnellerer Algorithmus nicht möglich ist. Hier sehen wir, wie aus Mangel an ausreichend schneller Informationsgewinnung ein Beweis für Nichtmachbarkeit folgt. Logische Unabhängigkeitsbeweise können ebenfalls als Beispiel für Beweise durch unzureichende Informationen gesehen werden. So ist seit langem etabliert, dass die Euklidischen Axiome ohne die Parallelaxiome keine schlüssige Definition für die Geometrie der Ebene liefern.

Die Existenz verschiedener Modelle, welche die Euklidischen Axiome erfüllen, aber unterschiedlich mit der Parallelitätsfrage umgehen, demonstriert, dass die Parallelaxiome nicht aus den anderen Axiomen allein bewiesen werden können – es fehlen schlicht die nötigen Informationen. Dies ist ein klassisches Beispiel für den Nachweis fehlender Ableitbarkeit und somit auch Nichtbeweisbarkeit, basierend auf dem Prinzip der unzureichenden Informationen. Zusammenfassend lässt sich sagen: Der Beweis durch unzureichende Informationen ist eine Methode, die nicht mit der klassischen Beweistechnik, sich auf vollständige Datensätze und klare Schlüsse zu stützen, konkurriert, sondern vielmehr das Gegenteil beweist – nämlich, dass unter bestimmten Umständen eine Schlussfolgerung nicht möglich ist, weil entscheidende Teile der Information fehlen oder nicht definierbar sind. Es ist damit ein wertvolles Werkzeug für Mathematiker, Informatiker, Philosophen und andere Denker, um Grenzen des Wissens, der Logik und der Existenz bestimmter Objekte klar aufzuzeigen und Missverständnisse zu vermeiden. Das Verständnis dieser Prinzipien schärft den Blick für kritische Prüfung von Vorgaben und Beweisen und verdeutlicht, wie wichtig es ist, stets genau zu eruieren, ob alle nötigen Informationen vorliegen, bevor man eine definitive Schlussfolgerung zieht.

Nur so lassen sich Fehler vermeiden, die aus voreiligen oder unvollständigen Annahmen entstehen. Im Alltag und in der Wissenschaft bietet das Konzept des Beweises durch unzureichende Informationen eine wertvolle Lehre: Es erinnert daran, dass nicht alles, was plausibel oder nachvollziehbar klingt, tatsächlich existiert oder bewiesen werden kann, wenn die fundamentalen Voraussetzungen fehlen. So fördert dieses Prinzip ein tieferes Verständnis für die Grenzen dessen, was zu wissen oder zu beweisen möglich ist.