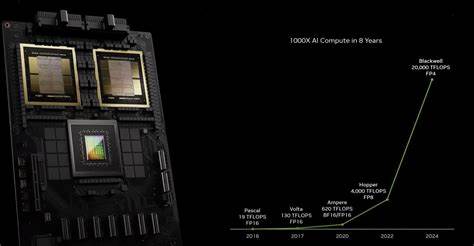

Obwohl die USA bei Innovationen im Bereich künstlicher Intelligenz (KI) weltweit führend sind, steht das Land vor der dringenden Herausforderung, die notwendige Infrastruktur zu schaffen, um seine Spitzenposition zu behaupten. Der Ausbau von Rechenzentren ist dabei zentral, denn sie bilden das Rückgrat für leistungsstarke KI-Modelle und moderne datengetriebene Anwendungen. Die Schaffung neuer Rechenzentren erfordert vor allem eines: eine verlässliche und vor allem nachhaltig erzeugte Energieversorgung in großem Umfang. Die Frage, wie Amerika diese Gigawatt-Ära der Rechenpower effizient und umweltbewusst bewältigen kann, wird zunehmend zur strategischen Herausforderung sowohl für Politik als auch für Wirtschaft. Das rasante Wachstum der benötigten Rechenleistung für die Entwicklung von sogenannten Frontier-AI-Modellen verdeutlicht den enormen Energiehunger dieser Infrastruktur.

Studien zeigen, dass der Energiebedarf für die Trainingsphasen von KI-Modellen sich jährlich um den Faktor vier bis fünf erhöht – eine exponentielle Steigerung, die massive Investitionen in Stromkapazitäten erfordert. Selbst Verbesserungen in der Energieeffizienz können diesem enormen Bedarf nur bedingt entgegenwirken. Die Dimension wird verständlich, wenn man bedenkt, dass bereits für die größten KI-Trainingscluster Strom im Gigawatt-Bereich gebraucht wird, was einer Großstadt mit einer Million Einwohnern entsprechen kann. Politische Impulse spielen eine zentrale Rolle, um bürokratische Hürden zu minimieren und konkrete Rahmenbedingungen zu schaffen. Die vom Weißen Haus im Januar 2025 erlassene Präsidialverordnung zur KI-Infrastruktur ist ein Meilenstein, der genau diese Herausforderungen adressiert.

Insbesondere erlaubt sie den Bau von Rechenzentren auf Bundesgrundstücken des Verteidigungs- und Energieministeriums, wodurch langwierige Genehmigungsverfahren auf Landes- und Kommunalebene umgangen werden können. Dies soll die dringend benötigte Geschwindigkeit bei der Errichtung moderner Rechenzentren ermöglichen, die mit den dynamischen Entwicklungen im KI-Bereich Schritt halten können. Gleichzeitig verpflichtet die Verordnung drastisch den Ausbau von sauberer Energie für den Betrieb dieser Zentren. Der Fokus liegt auf erneuerbaren Energien, mit der Möglichkeit, fossile Energieträger mit Technologie zur CO2-Abscheidung vorübergehend einzusetzen. Die Herausforderungen bei der Erschließung und Einbindung neuer Kraftwerkskapazitäten sind jedoch erheblich.

Neben Genehmigungsprozessen spielen die langwierigen Netzinfrastruktur- und Anschlussverfahren eine wichtige Rolle. Die Zusammenarbeit zwischen Ministerien und regionalen Energieversorgern wird deshalb als Schlüssel zum Erfolg angesehen, um Strom ohne Verzögerungen und Engpässe zu erzeugen und verfügbar zu machen. Die Rolle von nachwachsenden und innovativen Energiequellen kann dabei nicht hoch genug eingeschätzt werden. Insbesondere die Geothermie wird von Experten als zukunftsträchtig bezeichnet. Durch die Nutzung der Erdwärme lassen sich nicht nur zuverlässige und durchgehend verfügbare, sondern auch klimafreundliche Energiequellen erschließen.

Der US-Arbeitsmarkt ist aufgrund der großen Anzahl an Fachkräften aus der Öl- und Gasindustrie bestens aufgestellt, um Technologien wie das „Enhanced Geothermal Systems“ schnell voranzutreiben. Dabei werden künstlich erzeugte Reservoirs in der Erdkruste geschaffen, die über Bohrungen mit Fluiden versorgt werden, um Wärme zu gewinnen, die dann in Strom umgewandelt werden kann. Die Skalierung dieser Technologie könnte einen wesentlichen Beitrag zur Versorgung von Rechenzentren leisten und stellt eine wichtige Komponente für eine gesicherte, emissionsarme Stromversorgung dar. Eine der wichtigen Prämissen ist, dass der Ausbau von erneuerbaren Energien und die Entwicklung neuer Kraftwerke nicht nur technologisch machbar, sondern wirtschaftlich tragfähig sein müssen. Die Finanzierung stellt jedoch ein großes Hindernis dar.

Viele Investoren scheuen das Risiko, das durch lange Genehmigungsverfahren und regulatorische Unwägbarkeiten entsteht. Hier sieht man eine bedeutende Rolle der Bundesregierung, die durch Maßnahmen wie das Verteidigungsproduktionsgesetz (Defense Production Act) ermöglichen kann, dass kritische Technologien und Komponenten, etwa spezieller Turbinen für Kraftwerke, priorisiert produziert und geliefert werden. Gleichwohl sind kostenseitige Anpassungen bei Investoren notwendig, um mutiger in Infrastrukturprojekte zu investieren, die mittelfristig die Energieversorgung für die KI-Infrastruktur sichern können. Neben der reinen Energieerzeugung sind auch der Ausbau der Stromnetze und insbesondere der Netzanbindung von Rechenzentren von zentraler Bedeutung. Gegenwärtig häufen sich Verzögerungen bei Genehmigungen und beim Bau neuer Übertragungsleitungen, was zu Engpässen und höheren Kosten führt.

Die Behörden verfügen zwar über Instrumente, um schnellere Genehmigungen für sogenannte National Interest Electric Transmission Corridors zu erteilen, doch in der Praxis erweist sich die Umsetzung oft als zu langsam. Strategische Kooperationen zwischen dem Energieministerium und privaten Entwicklern könnten hier helfen, besonders da viele der neuen Rechenzentren in Regionen mit Bundeslandbesitz entstehen und kürzere Leitungen benötigen. Ein gut ausgebautes und flexibles Stromnetz ist essenziell, um Erzeugung und Verbrauch optimal zu koordinieren und Ausfallsicherheiten zu erhöhen. Auch die Versorgung mit komplexen Komponenten wie Transformatoren ist für den Ausbau entscheidend. Transformatoren sind notwendig, um den Strom in die richtigen Spannungsniveaus umzuwandeln, damit er im Endverbraucherbereich genutzt werden kann.

Der aktuelle Mangel an Kapazitäten bei Herstellerbetrieben führt zu mehreren Jahren Lieferzeiten, was Projektzeitpläne empfindlich stören kann. Staatliche Förderungen oder Garantien könnten dazu beitragen, die Produktion zu steigern und Fachkräfte auszubilden. Sicherheit und Schutz der Rechenzentrumsanlagen gewinnen angesichts der strategischen Bedeutung von KI weiter an Bedeutung. Die gefährdeten KI-Modelle unterscheiden sich von herkömmlichen IT-Systemen durch spezielle Bedrohungen: staatliche Hackergruppen, Wirtschaftsspionage und sogar physische Angriffe wie Störaktionen oder Sabotage sind reale Risiken. Daher fordern Experten nicht nur technische Sicherheitsstandards, sondern auch eine enge Zusammenarbeit zwischen Staat und Industrie, um erforderliche Schutzmaßnahmen umzusetzen.

Dies könnte auch Teil von Voraussetzungen sein, um staatliche Unterstützung oder Genehmigungen zu erhalten. Für eine starke AI-Wirtschaft in den USA ist ein hohes Maß an Vertrauen und Sicherheit in der Infrastruktur fundamental. Die Herausforderungen bei der Entwicklung der KI-Infrastruktur sind komplex, weil sie mehrere Bereiche miteinander verbinden – von Energiepolitik und Genehmigungsrecht bis hin zu nationaler Sicherheit und Wirtschaftsförderung. Besondere Führungsrollen auf politischer Ebene, wie ein „AI Infrastruktur-Czar“, könnten dafür sorgen, dass die zahlreichen Maßnahmen effektiv koordiniert und prioritär behandelt werden. Nur so kann das Ziel erreicht werden, die USA als Standort für die Entwicklung und den Betrieb von Künstlicher Intelligenz langfristig konkurrenzfähig zu halten.

Auf lange Sicht wird eine Diversifizierung der Energiebasis unerlässlich sein. Während kurzfristig Technologien wie Erdgas, Solarenergie und Batteriespeicher wichtige Brückentechnologien darstellen, muss der Fokus verstärkt auch auf nachhaltige und skalierbare Lösungen gerichtet werden. Kleine modulare Kernreaktoren (SMRs) und eventuell Fusionstechnologie gelten als vielversprechend, sind aber auf absehbare Zeit noch nicht breit verfügbar. Der Weg in eine Hochleistungs-KI-Zukunft Amerikas ist von technischen Innovationen, politischem Willen und koordinierter Infrastrukturentwicklung geprägt. Es gilt, heute die Weichen zu stellen für eine verlässliche und nachhaltige Energieversorgung, die auch in den kommenden Jahrzehnten den steigenden Bedarf von Rechenzentren decken kann.

Nur so bleibt das Land in einem globalen Wettbewerb um technologische Führungspositionen an der Spitze. Die Kombination aus moderner Energiepolitik, schnellen Genehmigungsverfahren, Förderung von Zukunftstechnologien und Sicherheitsmaßnahmen macht den Unterschied und wird den Fortschritt in der KI-Ära maßgeblich bestimmen.

![PSG is the proof Founders can win without Top Talent [video]](/images/E675907E-CF32-45B2-B133-DD2209611018)