Soziale Medien sind heutzutage ein grundlegender Bestandteil des gesellschaftlichen Lebens, insbesondere unter Jugendlichen und jungen Erwachsenen. Mexikanische Drogenkartelle haben diese Entwicklung erkannt und nutzen Plattformen wie TikTok, Facebook, WhatsApp und Signal zunehmend für ihre Rekrutierungsstrategien. Diese digitalen Kanäle ermöglichen es den kriminellen Gruppen, ihre Zielgruppe präzise anzusprechen, geografische Hürden zu überwinden und gleichzeitig die gewünschte Anonymität zu wahren. Der Wandel von traditioneller Straßenwerbung und Direktansprache zur algorithmusbasierten Content-Verbreitung macht die Rekrutierung effizienter und schwerer zu kontrollieren. Dabei sind es vor allem wirtschaftliche Ungleichheiten und soziale Verwundbarkeiten, die jungen Menschen den Einstieg in die Welt der Kartelle attraktiv erscheinen lassen.

In Mexiko herrscht seit Jahren ein hohes Maß an informeller Beschäftigung. Trotz einer offiziell hohen Beschäftigungsquote arbeiten viele Menschen in schlecht bezahlten, unsicheren Jobs ohne sozialen Schutz. Insbesondere Jugendliche und junge Erwachsene sind hiervon betroffen. Die Diskrepanz zwischen offiziell erzieltem Einkommen und realen Lebensbedingungen schafft einen Nährboden für Unzufriedenheit. Kartelle nutzen diese Situation gezielt aus, indem sie lukrative Verdienstmöglichkeiten versprechen, die vielfach weit über dem liegen, was in der informellen Wirtschaft üblich ist.

So locken sie beispielsweise mit Angeboten, die monatlich fast das Doppelte des Durchschnittslohns im informellen Sektor auszahlen sollen. Solche Versprechungen erscheinen in sozialen Medien als verlockende Reize, die gerade junge Menschen mit begrenzten Perspektiven anziehen. Junge Mexikaner, die auf der Suche nach sozialem Aufstieg und finanzieller Sicherheit sind, finden im Netzwerk der organisierten Kriminalität oft schnelle und unkomplizierte Alternativen zu oft fehlenden Bildungs- und Arbeitsmöglichkeiten. Der Einfluss der Kartelle reicht dabei weit über ländliche Regionen oder Grenzstädte hinaus – mit den sozialen Medien werden auch Jugendliche in städtischen Ballungszentren und touristischen Destinationen wie Mexiko-Stadt, Guerrero oder Quintana Roo erreicht. Besonders betroffen sind Stadtteile mit hohen Armutsquoten und einer stark ausgeprägten informellen Wirtschaft.

Regionen wie Iztapalapa und Gustavo A. Madero in Mexiko-Stadt verzeichnen aufgrund von Armut und schlechter ökonomischer Lage besonders hohe Rekrutierungsraten. Während die klassischen Methoden der Rekrutierung durch persönliche Ansprache oder Zwangsmaßnahmen in der Vergangenheit dominierten, ermöglicht die digitale Transformation eine hochgradig skalierbare und zielgerichtete Ansprache potenzieller Mitglieder. Social-Media-Algorithmen fördern die Verbreitung von Inhalten, die Jugendlichen ein glamouröses Bild des Lebens in einem Kartell vermitteln. Luxusautos, teurer Schmuck und ein Leben ohne finanzielle Sorgen werden explizit beworben und von Nutzern immer wieder geteilt und kommentiert.

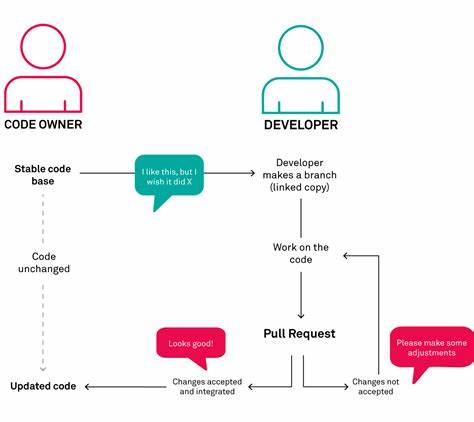

Dadurch entsteht eine starke Verklärung der kriminellen Realität, die für viele junge Menschen zur Verlockung wird. Über soziale Netzwerke und insbesondere Messaging-Apps findet der Übergang von öffentlich sichtbaren Posts zu persönlichen Kontakten statt. Nach erster Kontaktaufnahme verschieben sich die Unterhaltungen häufig auf verschlüsselte Plattformen wie WhatsApp oder Signal. Dort tauschen potenzielle Rekruten mit Vertretern der Kartelle nicht nur Nachrichten aus, sondern erhalten oftmals auch spezifische Einladungen, beispielsweise zu Gruppen oder offiziellen Bewerbungsprozessen. Die digitalen Kommunikationstechniken bieten den Kartellen den Vorteil, potenzielle Mitglieder zu kontrollieren, Anonymität zu gewährleisten und gleichzeitig die rechtlichen Kontrollmöglichkeiten für die Sicherheitsbehörden zu erschweren.

Die Rekrutierung geht dabei häufig mit der Verbreitung verschlüsselter Symbole und Codes einher, etwa durch die Verwendung von Emojis als geheime Signale, die bestimmte Kartellzugehörigkeiten oder Jobangebote verschleiern. Berichte belegen, dass Emoji-Kombinationen wie das Hahn-Symbol oder Abkürzungen wie „NG“ gezielt genutzt werden, um den berüchtigten mexikanischen Kartellen wie dem Jalisco New Generation Cartel (CJNG) zuzuschreiben. Diese Praxis erschwert die Moderation auf Social-Media-Plattformen, da automatische Filter Systeme häufig versagen, wenn Inhalte stark codiert und die Sprache mit regionalem Slang durchsetzt ist. Die Volljährigkeit junger Menschen spielt bei der Rekrutierung eine untergeordnete Rolle. Studien zeigen, dass viele Kartelle bereits Jugendliche im Vorschul- und Grundschulalter im Visier haben.

Die frühzeitige Einbindung in die Strukturen der Kartelle dient dazu, eine langfristige Bindung aufzubauen und die Loyalität dieser jungen Menschen zu sichern. Die Rollen, die Kinder und Jugendliche übernehmen, sind vielfältig und reichen von Kurierdiensten und Überwachung bis hin zu komplexeren, oft extrem gewalttätigen Aufgaben wie Drogenhandel oder sogar Mordaufträgen im höheren Alter. Die Auswirkungen auf das Leben der Betroffenen sind katastrophal, nicht selten enden Rekrutierungen in Gewalt, Gefangenschaft oder Tod. Neben dem digitalen Raum machen sich Kartelle auch die weitverbreitete Nutzung von Online-Spielen und dazugehörigen Chats zunutze. Plattformen wie Twitch, Discord und Multiplayer-Games wie Fortnite, Call of Duty oder Free Fire werden gezielt angesprochen, um insbesondere Minderjährige zu erreichen.

Diese Räume bieten den Kartellen eine neue, wenig überwachte Möglichkeit, Kontakt zu jungen Menschen herzustellen und sie für ihre Zwecke zu gewinnen. Gerade unter Jugendlichen hat dieser Trend besorgniserregende Ausmaße angenommen. Die Reaktion der mexikanischen Regierung auf diese digitale Bedrohung hat mehrere Facetten. Einerseits wird versucht, durch Schließung von Social-Media-Accounts, die Kartellaktivitäten fördern, den Einfluss der organisierten Kriminalität einzuschränken. Cyberintelligenz-Einheiten konnten in jüngster Vergangenheit hunderte solcher Profile sperren lassen.

Andererseits wird auch diskutiert, die gesetzlichen Grundlagen für eine verstärkte Regulierung der digitalen Plattformen zu schaffen, unter anderem durch eine geplante Telekommunikations- und Rundfunkgesetzgebung, die temporäre Sperrungsmöglichkeiten für nicht kooperative Plattformen vorsieht. Allerdings ist die reine Entfernung von Inhalten nicht ausreichend, um das Problem an der Wurzel zu packen. Es bedarf langfristiger Programme, um das Vertrauen junger Menschen in legale wirtschaftliche und soziale Alternativen zu stärken. Bildungsinitiativen, die Medienkompetenz fördern und Jugendliche befähigen, manipulative Inhalte und Propaganda zu erkennen, sind dabei von großer Bedeutung. Ebenso wichtig ist die Entwicklung attraktiver beruflicher Perspektiven, etwa durch die Förderung von Investitionen in wirtschaftlich benachteiligten Regionen und durch qualifizierende Ausbildungsprogramme in zukunftsträchtigen Branchen.

Eine weitere Herausforderung besteht darin, dass Kartelle mit beträchtlichen finanziellen Mitteln, auch Ressourcen wie Transport, Unterbringung oder technische Ausstattung für potenzielle Rekruten bereitstellen. Um dem Konkurrenzdruck zu begegnen, sind staatliche Maßnahmen notwendig, die attraktive und sichere Alternativen bieten, die nicht nur kulturell, sondern auch ökonomisch überzeugend sind. Darüber hinaus sind „De-Influencer“-Kampagnen eine mögliche Maßnahme, um die Verherrlichung von Kartellleben zu hinterfragen und authentische Berichte ehemaliger Mitglieder oder zwangsrekrutierter Personen zu verbreiten. Solche Inhalte können helfen, Mythen und irreführende Vorstellungen über das vermeintlich glamouröse Leben in den Kartellen aufzubrechen und so junge Menschen von einer Anwerbung abzuhalten. In der Gesamtschau zeigt sich, dass die Rolle sozialer Medien bei der Rekrutierung von Kartellen keineswegs bloß ein modernes Werkzeug ist, sondern Symptom und Verstärker einer komplexen sozialen Problematik.

Digitale Technologien haben die Möglichkeiten der organisierten Kriminalität erweitert, doch gleichzeitig eröffnet genau diese Digitalisierung auch neue Handlungsspielräume für staatliche Institutionen und die Zivilgesellschaft, den Einfluss von Kartellen einzudämmen. Die digitale Transformation macht die Grenzen zwischen virtuellem Raum und realem Leben immer durchlässiger. Deshalb ist es von zentraler Bedeutung, einen umfassenden Ansatz zu verfolgen, der wirtschaftliche, soziale und technische Komponenten vereint. Bildung, Investitionen und gezielte Regulierung müssen Hand in Hand gehen, um den teuflischen Kreislauf aus Ausgrenzung, Anwerbung und Gewalt nachhaltig zu durchbrechen. Es ist ein Wettlauf gegen die Zeit, denn die Kartelle verlieren wöchentlich hunderte Mitglieder und investieren viel in den Nachschub.

Ohne entschlossenes Handeln droht die Zahl der Rekruten weiterhin zu steigen, verbunden mit gravierenden Folgen für Mexikos Sicherheit und die Lebensrealitäten vieler Jugendlicher. Die sozialen Medien sind dabei kein bloßes Medium, sondern ein Schlachtfeld um Köpfe und Seelen einer ganzen Generation.