Typografie ist weit mehr als nur die Auswahl einer Schriftart – sie beeinflusst maßgeblich, wie wir Texte wahrnehmen, verstehen und erleben. Besonders im analogen Buchdruck sind Schriftarten nicht nur Gestaltungselemente, sondern tragen symbolische und funktionale Bedeutung. Die sogenannten "Notes on the Type" – Hinweise zu den verwendeten Schriften in Büchern – illustrieren diese Verbindung zwischen Form und Inhalt auf bemerkenswerte Weise. Sie sind ein stilles, oft übersehenes Fenster in die Welt der Typografie, das zeigt, wie viel Sorgfalt und Expertise in der Herstellung von Büchern steckt. Ein klassisches Beispiel bieten die Hinweise im Buch „The Coming of the French Revolution“ von Georges Lefebvre, das in einer Taschenbuchausgabe gedruckt wurde.

Dort findet sich eine Beschreibung der Schrift Electra, einer Linotype-Schrift, die von W.A. Dwiggins entworfen wurde. Auffällig ist die Tatsache, dass Electra weder als moderne noch als altmodische Schrift eingeordnet wird. Das Design vermeidet den stark kontrastierenden Wechsel zwischen dicken und dünnen Strichen, der für moderne Schriften charakteristisch ist, und zielt stattdessen darauf ab, ein Gefühl von Flüssigkeit, Kraft und Schnelligkeit zu vermitteln.

Diese Beschreibung offenbart einiges über die Philosophie hinter der Typografie dieser Ausgabe. Es geht nicht allein darum, eine Schrift zu wählen, die leserlich ist, sondern auch darum, eine bestimmte emotionale oder ästhetische Stimmung hervorzurufen. Die Schrift wird hier zum Medium, das über das reine Transportieren von Informationen hinausgeht – sie vermittelt ein subtiles Gefühl, das das Verständnis des Textes beeinflussen kann. Interessant ist die Ironie, dass Electra als eine Schrift beschrieben wird, die keiner historischen Klasse angehört. Das steht im Kontrast zum Thema des Buches, das sich mit einer bedeutenden historischen Umwälzung auseinandersetzt.

Schriften, die als modern oder old-style kategorisiert sind, haben häufig eine klar definierte Herkunft in der Geschichte des Buchdrucks und der Schriftgestaltung. Dass Electra sich bewusst von solchen Traditionen abgrenzt, lässt sich vielleicht als ein versteckter Kommentar zum Inhalt interpretieren: Eine Revolution ist oft nichts, was sich an Althergebrachtes hält, sondern etwas Neues, das sich nicht in konventionelle Kategorien pressen lässt. Darüber hinaus verdeutlicht die Einbeziehung von Hinweisen zur Schriftgestaltung den Stellenwert, den Produzenten dem Handwerk des Buchdrucks einräumen. Die Erklärung für den Einsatz einer bestimmten Schrift ist nicht nur eine reine Information für die Produktionsteams, sondern ein Zeichen der Anerkennung der handwerklichen Kunst, die in jedem Buch steckt. Typografie wird so aus ihrem unscheinbaren Hintergrund ins Licht gerückt und als integraler Teil des kulturellen Produkts Buch präsentiert.

In der Welt des Designs ist es durchaus üblich, die Geschichte und die Eigenschaften einer Schrift zu diskutieren. Doch die meisten Leser von Taschenbüchern oder anderen Massenmarktprodukten schenken solchen Details kaum Beachtung. Die „Notes on the Type“ sprechen daher eine sehr spezifische Zielgruppe an: jene, die ein besonderes Interesse an Typografie, Buchgestaltung oder Druckgeschichte haben, und die das Buch nicht nur als Inhaltsträger, sondern auch als ästhetisches Objekt wahrnehmen. Die Tendenz, diese Hinweise in Büchern anzubringen, hat eine lange Tradition, insbesondere bei Verlagen wie Knopf. Dort werden detaillierte Informationen zu den verwendeten Schriften systematisch veröffentlicht, kombiniert mit einem knappen historischen Abriss und einer Beschreibung der gestalterischen Besonderheiten.

Solche Notizen sind oft sehr fachkundig und nutzen eine Sprache, die Laien teilweise als pedantisch oder überheblich empfinden könnten. Sie nehmen an, dass Durchschnittsleser wenig oder keine Kenntnisse über Typografie besitzen, und versuchen daher, Missverständnisse zu vermeiden und Wissen zu vermitteln. Neben der sachlichen Beschreibung der Schrift basieren viele solche Notizen auf ästhetischen Wertungen – sie loben oder kritisieren Schriftcharakteristika und positionieren sich mitunter sogar polemisch gegenüber Designtraditionen. So werden etwa "Frills" – also Zierdelemente oder verspielte Details – manchmal kritisch beäugt, als wären sie eine Schwäche oder Unnötigkeit. Diese Haltung reflektiert die vielfach unterschätzten ästhetischen und ideologischen Debatten, die sich hinter scheinbar neutralen Schriftentscheidungen verbergen.

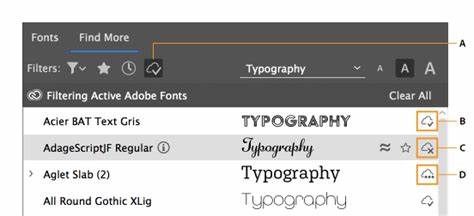

Die Bedeutung von Schriftgestaltung erhält in der heutigen digitalen Welt eine neue Dimension. Während früher Bücher und gedruckte Medien dominierend waren, prägen heute Bildschirme unser Schriftbild. Schriftarten sind allgegenwärtig, von Smartphone-Displays über Webseiten bis zu digitaler Werbung. In diesem Kontext wirken die traditionellen „Notes on the Type“ fast wie Relikte einer vergangenen Ära, können jedoch als wertvolle Erinnerungen dienen, die Aufmerksamkeit auf die bewusste Materialität von Text lenken. Digitale Typografie erlaubt viel Flexibilität und Kreativität, stellt aber auch neue Herausforderungen.

Die Verfügbarkeit zahlreicher Schriftarten und deren einfache Nutzung birgt die Gefahr, dass Schriften beliebig und unbedacht eingesetzt werden. Dagegen betonen stilistische Hinweise auf die Schriftart, wie sie in gedruckten Büchern zu finden sind, die bewusste Auswahl und die kulturelle Bedeutung von Typografie. Im Zeitalter der Automatisierung und Künstlichen Intelligenz verändern sich die Rollen von Schrift und Text. Maschinen schreiben, korrigieren und publizieren zunehmend eigenständig. Dabei bleibt die Typografie oft als eines der letzten Gebiete erhalten, auf denen menschliche Kreativität und Geschmack sich manifestieren können.

Das macht die Beschäftigung mit Schriften – deren Geschichte, Wirkung und Ästhetik – heute relevanter denn je. Gleichzeitig lässt sich aus der Beschäftigung mit „Notes on the Type“ ein besseres Verständnis dafür gewinnen, wie eng Buchgestaltung mit gesellschaftlichen und historischen Kontexten verknüpft ist. Eine Schriftart, die für ein aufklärerisches Werk gewählt wird, kann eine andere Ausstrahlung haben als jene, die in Belletristik oder politischen Texten eingesetzt wird. Jede typografische Entscheidung trägt damit auch eine Botschaft über Haltung, Zeitgeist und Zielgruppe mit sich. Die satirische Auseinandersetzung mit solchen typografischen Anmerkungen, etwa in humoristischen Parodien aus den 1990ern, zeigt zudem die Ambivalenz, mit der Fachkreise und Publikum auf vermeintliche Typografie-Pedanterien reagieren.

Während Insider mit Fachchinesisch und historischen Anspielungen glänzen, wirken diese Erklärungen für viele Leser unverständlich oder übertrieben ernst. Dennoch spiegeln sie das Bemühen wider, Typografie als Kunstform und wichtiges Element der Buchkultur zu würdigen. Abschließend lässt sich sagen, dass Schrift und ihre bewusste Aktivierung im Buchdruck weit mehr sind als bloße technische Details. Sie beeinflussen, wie wir Texte wahrnehmen, welche Assoziationen wir knüpfen und wie wir lesen. Die "Notes on the Type" sind dabei ein faszinierendes Bindeglied zwischen Handwerk, Design, Geschichte und Kultur.

Wer immer wieder Bücher liest, tut gut daran, auch auf die typografische Gestaltung zu achten, denn hinter jeder Schrift verbirgt sich eine Geschichte – von ihrem Erfinder, ihrer Herkunft und den ästhetischen sowie gesellschaftlichen Botschaften, die sie transportiert. Das Bewusstsein hierfür öffnet einen neuen Blick auf ein Medium, das trotz Digitalisierung auch in Zukunft unverzichtbar bleibt.