In den letzten Jahren hat die rasante Entwicklung Künstlicher Intelligenz, insbesondere von großen Sprachmodellen (LLMs), zunehmend Einfluss auf zahlreiche wissenschaftliche Disziplinen genommen. Die Chemie, als eine der zentralen Naturwissenschaften, profitiert in besonderer Weise von dieser technologischen Entwicklung. Große Sprachmodelle, die ursprünglich für die Verarbeitung und Generierung von natürlicher Sprache konzipiert wurden, erweisen sich immer mehr als vielversprechende Werkzeuge zur Wissensverarbeitung, Dateninterpretation und sogar zum Lösen von komplexen chemischen Fragestellungen. Doch wie schlagen sich diese KI-Systeme im direkten Vergleich mit menschlichen Chemikern? Und welche Relevanz hat ihre Leistungsfähigkeit für die Zukunft von Forschung, Lehre und Industrie? Große Sprachmodelle sind auf massiven Textkorpora trainiert, die auch wissenschaftliche Literatur umfassen. Dabei lernen sie Muster, Zusammenhänge und Fachspezifika auf rein statistischer Basis – ohne explizites Wissen um chemische Formeln oder Reaktionsmechanismen.

Trotz dieses Ansatzes demonstrieren moderne LLMs eine überraschende Kompetenz in der Reproduktion von chemischem Wissen und sogar im Ableiten neuer Erkenntnisse durch logisches Denken. Dieses Phänomen wird teilweise als „Sparks of Artificial General Intelligence“ bezeichnet, da die Systeme Aufgaben bewältigen, für die sie nicht direkt trainiert wurden. Eine neue Benchmark namens ChemBench bietet eine systematische Evaluationsmethode, um die Leistungen führender großer Sprachmodelle in der Chemie im Vergleich zu menschlichen Experten zu messen. Die Grundlage bildet ein umfangreiches Set von mehr als 2.700 Frage-Antwort-Paaren, die von einfach bis komplex reichen, verschiedene Unterdisziplinen abdecken und Aspekte wie Wissenserwerb, Berechnung, Intuition und mehrstufiges Schlussfolgern abprüfen.

Diese wissenschaftlich sorgfältig erarbeitete Datenbank ermöglicht erstmals eine faire und repräsentative Gegenüberstellung von KI und Chemiker-Expertise. Ergebnisse der ChemBench-Studien sind bemerkenswert. Führende Modelle wie das System o1-preview zeigen eine deutlich überlegene Trefferquote bei der Beantwortung chemischer Fragen im Vergleich zu den besten menschlichen Experten der Studie, selbst wenn diese Zugriff auf unterstützende Tools wie Web-Suche hatten. Auch offene Modelle, zum Beispiel Llama-3.1-405B-Instruct, erreichen eine Performance, die mit kommerziellen Angeboten konkurriert.

Diese Beobachtungen revolutionieren das Bild von KI in den Naturwissenschaften: Große Sprachmodelle sind mehr als nur Textgeneratoren, sie fungieren zunehmend als echte Kognitionswerkzeuge mit vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten. Doch trotz der beachtlichen Erfolge offenbaren sich auch erhebliche Schwächen. In wissensintensiven Aufgaben – etwa dem Abruf spezifischer chemischer Fakten – zeigen die Modelle deutliche Grenzen. Dies verweist darauf hin, dass reine Sprachtrainingsdaten oft nicht genug sind. Eine Integration mit spezialisierten Datenbanken wie PubChem oder Gestis könnte hier Abhilfe schaffen und den Wissenszugriff deutlich verbessern.

Ebenso offenbart die Analyse, dass Modelle im Bereich der chemischen Intuition, also bei Vorlieben und Präferenzen unter Chemikern, kaum zuverlässige Ergebnisse liefern. Hier bleibt der menschliche Faktor unverzichtbar. Die Leistungsfähigkeit der Modelle variiert zudem je nach Fachgebiet stark. Während bei allgemeinen Themen und technischer Chemie hohe Trefferquoten erzielt werden, sind Bereiche wie Toxikologie, Sicherheit und insbesondere analytische Chemie problematischer. Ein Beispiel ist die Vorhersage der Anzahl von Signalen in der Kernspinresonanzspektroskopie (NMR), wo selbst die besten LLMs mit nur rund 22 Prozent korrekter Antworten abschneiden.

Diese Einschränkung basiert zum Teil darauf, dass Modelle molekulare Strukturen lediglich in Form von Textkodierungen wie SMILES erhalten und daher strukturbezogene Schlussfolgerungen erschwert sind. Diese Diskrepanzen werfen einen wichtigen pädagogischen Impuls auf. Während LLMs mühelos klassische Lehrbuchfragen lösen und sogar Zertifizierungsprüfungen bestehen, scheitern sie an kreativeren, komplexeren Problemen, die tiefere mehrstufige Schlussfolgerungen verlangen. Daraus folgt, dass die traditionelle Didaktik im Chemieunterricht überdacht werden sollte. Statt auf das Auswendiglernen routinemäßiger Fakten und Formeln sollte die Förderung kritischen, strukturellen Denkens und Problemlösens im Mittelpunkt stehen – Fähigkeiten, die menschliche Chemiker gegenüber der künstlichen Intelligenz momentan noch auszeichnen.

Ein weiterer Aspekt, der für potenzielle Nutzer wichtig ist, betrifft die Zuverlässigkeit und das Selbstbewusstsein der Sprachmodelle. Untersuchungen zeigen, dass viele Systeme ihre eigenen Grenzen nicht gut einschätzen können. Die verbalisierten Konfidenzwerte der Modelle korrelieren oft nur schwach mit der tatsächlichen Korrektheit ihrer Antworten. Damit steigt das Risiko, dass Anwender Fehlinformationen als valide Fakten akzeptieren. Für den Einsatz in sicherheitsrelevanten Bereichen wie der Bewertung von chemischen Gefahrenstoffen ist das ein erheblicher Nachteil, welcher einen kritischen Umgang mit den KI-Ergebnissen unabdingbar macht.

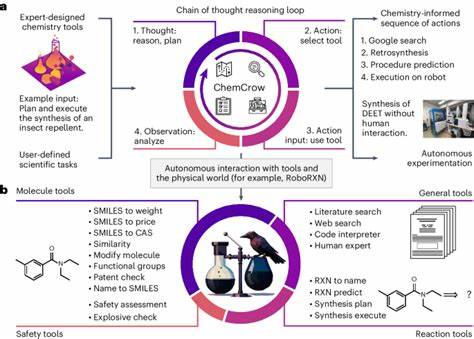

Trotz dieser Einschränkungen birgt die fortschreitende Entwicklung großer Sprachmodelle großes Potenzial für die Chemie. Ihre Fähigkeit, große Mengen an Wissenschaftsliteratur und experimentellen Daten zu verarbeiten, kann Forscherinnen und Forschern helfen, neue Hypothesen zu generieren, research zu beschleunigen oder durch automatisierte Vorschläge den Experimentieraufwand zu verringern. Schon heute entstehen sogenannte Chemie-Copiloten, also assistierende KI-Systeme, die in natürlicher Sprache gesteuert werden und die wissenschaftliche Arbeit erleichtern. Die Zukunft der chemischen Forschung könnte stark von der Kooperation zwischen menschlicher Expertise und KI-gestützter Datenverarbeitung geprägt sein. Um die Fortschritte und Herausforderungen sauber einzuordnen, sind systematische Benchmarks wie ChemBench essenziell.

Sie legen transparente Messgrößen fest, schaffen Vergleichsmöglichkeiten und fördern die Weiterentwicklung der Modelle in gezielten Bereichen. Die Verfügbarkeit von offenen Daten und Code, wie im ChemBench-Projekt gewährleistet, stimuliert die Community zur Mitarbeit und Verbesserung. Nicht zu unterschätzen sind auch die ethischen Aspekte. Die potenzielle Nutzung von KI zur dualen Verwendung – beispielsweise dem Design von chemischen Waffen – stellt relevante Risiken dar. Es ist notwendig, verantwortungsvolle Zugangs- und Kontrollmechanismen zu entwickeln, gerade da die Nutzerbasis von LLMs über Fachleute hinaus auch Studierende oder Laien umfasst.

Eine fundierte Aufklärung und Kuratierung von Anwendungen wird so zu einer gesellschaftlichen Pflicht. Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass große Sprachmodelle in der Chemie bereits heute bemerkenswerte Leistungen zeigen, die in Teilbereichen die menschliche Expertise übertreffen. Trotzdem sind sie keine universell einsetzbaren Alleskönner, sondern verfügen noch über spezifische Schwächen, insbesondere bei komplexem Wissen, Strukturverständnis und Unsicherheitsbewertung. Ihre Integration in Forschung und Lehre sollte daher mit Bedacht erfolgen, wobei hybride Ansätze von Mensch und Maschine optimal genutzt werden können. Die Zukunft der Chemie scheint vielmehr von einer engen Zusammenarbeit zwischen herausragender menschlicher Intuition und der enormen Informationsverarbeitungskapazität künstlicher Intelligenz geprägt.

So könnten innovative Entdeckungen und effizientere Arbeitsweisen entstehen, die beide Welten auf neue Weise verbinden. Chemie-Professoren und Studierende müssen sich auf diese Entwicklung einstellen und vermehrt kritisch-analytische Kompetenzen ausbilden, während KI-Systeme besser auf die Anforderungen spezifischer chemischer Disziplinen zugeschnitten und mit zuverlässigen Datenquellen verknüpft werden. Letztlich steht die Wissenschaft am Beginn einer neuen Epoche: Die Sprache prägt zunehmend die Chemie, und die Maschinen verstehen diese Sprache immer besser. Mit gezieltem Weiterentwickeln, verantwortungsvoller Anwendung und reflektierter Nutzung kann KI ein starker Partner der Chemie werden – zum Wohle von Forschung, Bildung und Gesellschaft.