In einer Welt, die zunehmend von den Herausforderungen des Klimawandels geprägt ist, rückt die Baubranche mehr denn je in den Fokus nachhaltiger Innovation. Die enorme Menge an CO2-Emissionen, die durch die Herstellung und Nutzung von herkömmlichem Beton entsteht, fordert nach Alternativen, die sowohl umweltschonend als auch leistungsfähig sind. In diesem Kontext gewinnt ein neuartiger Baustoff mit dem Namen Bio-Beton an Bedeutung. Besonders spannend sind Fortschritte im Bereich hochfester Bio-Concretes, welche das Potenzial haben, konventionellen Beton in der Produktion von tragenden Bauteilen zu substituieren und dabei nachhaltige Maßstäbe zu setzen. Bio-Beton beruht auf einem natürlichen Prozess namens mikrobiell induzierte Calciumcarbonat-Prezipitation (MICP).

Dabei werden von Mikroorganismen Calciumcarbonat-Kristalle produziert, die als Bindemittel fungieren und natürliche Verfestigung in einem Verbundmaterial erzeugen. Im Gegensatz zu Portlandzement, dessen Produktion massive CO2-Emissionen verursacht, ist die Bio-Beton-Herstellung potenziell CO2-neutral oder sogar CO2-negativ, denn das Kohlendioxid wird in den entstandenen Karbonaten gebunden. Die Herausforderung bei Bio-Beton lag bisher darin, die Tragfähigkeit und insbesondere die Druckfestigkeit mit der von herkömmlichem Beton vergleichbar zu machen, ohne dabei die Bauteiltiefe zu begrenzen. Aktuelle Studien zeigen nun einen Durchbruch: Durch eine Kombination innovativer Methoden lässt sich Bio-Beton mit über 50 MPa Druckfestigkeit herstellen – Werte, die mit herkömmlichem Beton konkurrieren können. Eine wesentliche Komponente für den Erfolg stellt die Verwendung sogenannter urease-aktiver Calciumcarbonat-Pulver (UACP) dar.

Diese Substanzen enthalten nicht mehr freie Bakterienzellen, sondern ureaseaktive Kristallpartikel, die als Katalysator für die Calciumcarbonat-Bildung dienen. Im Vergleich zur Verwendung reiner Bakterienkulturen erreicht das UACP eine stabilere und effizientere Biomineralisierung, was sich positiv auf die Qualität und Festigkeit des Bio-Betons auswirkt. Zudem wurde die Optimierung der Körnung und die Packungsdichte des Aggregats maßgeblich verbessert. Statt monotone Sandfraktionen zu verwenden, setzt man auf ein spezielles Gemisch aus mehreren Körnungsgrößen. Das Resultat ist ein ideal verdichtetes Material mit reduzierter Porosität, das eine effiziente Verteilung und Einlagerung der Biomineralisierungsprodukte ermöglicht und somit sowohl Materialfestigkeit als auch Homogenität signifikant steigert.

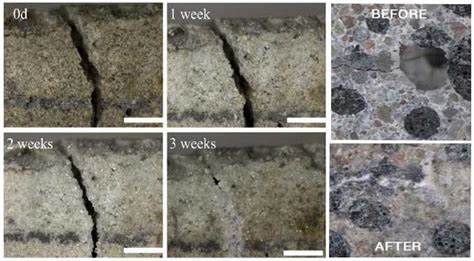

Die Cemenzierung des Materials erfolgt durch eine automatisierte Druckinjektionsmethode in einem sogenannten Stop-Flow-Verfahren. Dabei wird die biomineralisierende Lösung in regelmäßigen Intervallen mit kontrolliertem Druck durch das verdichtete Material geleitet. Dieser Mechanismus verhindert die frühzeitige Verstopfung möglicher Porenräume und ermöglicht eine tiefenwirksame, gleichmäßige Mineralabscheidung, die über mehrere Zyklen hinweg erfolgt. So entsteht ein festes, hochverdichtetes Material mit beeindruckender Tragkraft in einer Schichtdicke von bis zu 140 Millimetern. Die mechanischen Eigenschaften des Bio-Betons sind bemerkenswert.

Neben dem hohen Druckfestigkeitswert verfügen die biomineralisierten Proben über eine Elastizitätsmodul im Bereich von 11 bis 12 GPa. Zwar liegt dieser Wert unter dem typischer Portlandzemente, doch ist die Bio-Beton-Matrix vergleichbar mit porösen Keramiken und Steinen – ausreichend für viele konstruktive Anwendungen, insbesondere im Bereich vorgefertigter Bauteile. Potenziale zur Verbesserung der Steifigkeit durch den Einsatz gröberer Zuschläge sind bereits erkannt und werden aktuell erforscht. Ein weiterer wichtiger Vorteil der Bio-Beton-Herstellung ist die Reproduzierbarkeit des Prozesses. Untersuchungen zeigten, dass die Ergebnisse bei je gleichen Ausgangsmaterialien und Prozessparametern nahezu identisch sind.

Das ist eine wesentliche Voraussetzung für die industrielle Anwendung in standardisierten Fertigbauteilen. Die Herausforderung liegt in der Skalierung und Prozesskontrolle, welche durch den Einsatz moderner automatisierter Systeme adressiert wird. Natürlich gibt es auch Einschränkungen, die bei der Implementierung bedacht werden müssen. Die Verwendung von Calciumchlorid als Calciumquelle kann Korrosionsprobleme bei Stahlbewehrungen verursachen. Alternative Calciumquellen wie Calciumlactat oder Calciumacetat bieten Lösungsmöglichkeiten.

Auch der Umweltschutz im Umgang mit Abwässern, die Ammonium und Chlorid enthalten, muss durch Recyclingmaßnahmen und Einsatz kreislaufwirtschaftlicher Konzepte adressiert werden. Die Forschung im Bereich Bio-Beton ist vielversprechend und setzt neue Maßstäbe für nachhaltige Baustoffe. Die Kombination aus Mikroorganismen, optimierten Aggregatmischungen und innovativen Prozesssteuerungen schafft eine Brücke hin zu klimafreundlichen Baumaterialien ohne Leistungsverlust. Dabei ist es nicht nur ein ressourcenschonender Ersatz für konventionellen Beton, sondern auch ein Schritt zur Kreislaufwirtschaft durch die Möglichkeit, Biomineralisationsrückstände wiederzuverwenden. Für Architekten, Ingenieure und Baustoffhersteller eröffnen sich mit dem hochfesten Bio-Beton neue Perspektiven.

Insbesondere die Produktion von vorgefertigten tragenden Bauteilen mit bio-zementierter Matrix kann zukünftig konventionelle Betonelemente teilweise ersetzen und damit den CO2-Fußabdruck von Bauprojekten deutlich reduzieren. Gleichzeitig können Bauwerke durch die hohe Materialhomogenität und Festigkeit dauerhaft stabil und sicher bleiben. Die Zukunft des Bauens wird zunehmend von ökologischen und ökonomischen Anforderungen geprägt sein. Bio-Beton als innovatives, technisch ausgereiftes und umweltfreundliches Material liefert dafür eine vielversprechende Antwort. Mit der konsequenten Weiterentwicklung der Biomineralisierungstechnologien, der Rohstoffbereitstellung aus nachhaltigen Quellen und der Optimierung industrieller Fertigungsprozesse wird Bio-Beton zunehmend zum Bestandteil einer klimafreundlichen Bauwirtschaft.

Zusammenfassend zeigt sich, dass Bio-Beton mit hoher Festigkeit und ausreichender Bauteiltiefe heute erstmals praktikabel herstellbar ist. Diese neuartigen Biomaterialien machen eine nachhaltige Bauweise nicht nur möglich, sondern attraktiv für den breiten Einsatz in modernen Infrastruktur- und Gebäudekomponenten. Die Balance aus technischer Leistungsfähigkeit und Umweltfreundlichkeit macht Bio-Beton zu einem der spannendsten Entwicklungen in der Materialwissenschaft des 21. Jahrhunderts.