Die zunehmende politische und finanzielle Unsicherheit in den Vereinigten Staaten hat in den letzten Jahren zahlreiche Forscher amerikanischer Herkunft dazu veranlasst, ihre beruflichen Perspektiven im Ausland zu suchen. Unter den europäischen Ländern sticht Dänemark dabei hervor, da es sich als verlässlicher und innovativer Wissenschaftsstandort etabliert hat. Die dänische Forschungslandschaft zieht zunehmend Talente aus renommierten US-Universitäten wie Harvard, Princeton, Yale und dem Massachusetts Institute of Technology (MIT) an. Die Kombination aus stabiler staatlicher Finanzierung, hochwertigen Forschungseinrichtungen und einer offenen, kollaborativen Wissenschaftskultur macht Dänemark für amerikanische Experten hocherfreulich. Ein wesentlicher Hintergrund für diese Entwicklung ist die Politik der Trump-Administration, die in vielen Bereichen der Wissenschaft unter dem Eindruck verschärfter Haushaltskürzungen und politischer Prioritäten das Forschungsumfeld in den USA erheblich verunsichert hat.

Besonders betroffen sind Forschungsfelder, die sich mit Klimawandel, erneuerbaren Energien, Umweltfragen und Sozialwissenschaften beschäftigen. In diesen Bereichen ist die Vergabe von Fördergeldern nicht nur eingeschränkt, sondern teilweise stark rückläufig, was Experten veranlasst, nach alternativen Wirkungsstätten Ausschau zu halten. Dänemark nutzt diese Gunst der Stunde aktiv und positioniert sich mit seiner Initiative Science Hub Denmark als besonders attraktives Ziel für US-amerikanische Forscher. Unterstützt wird dieses Projekt von drei der größten dänischen Forschungsstiftungen – Villum Fonden, Novo Nordisk Fonden und Lundbeckfonden. Science Hub Denmark verfolgt das klare Ziel, den Austausch von Talenten und wissenschaftlicher Expertise international zu fördern und so nicht nur Wissenschaftler willkommen zu heißen, sondern auch innovative Forschungsprojekte zu forcieren.

Der Deputy Director von Copenhagen Capacity, Nikolaj Lubanski, beschreibt den gegenwärtigen Zustrom amerikanischer Forschertalente als beispiellos in seiner zwölffachen Erfahrung in diesem Bereich. Die gestiegene Nachfrage von Forschern aus den USA hat dazu geführt, dass Veranstaltungen wie der im März am MIT durchgeführte Karrieretag für dänische Institute innerhalb kürzester Zeit ausgebucht waren. Die Resonanz war so groß, dass die Raumkapazitäten überschritten wurden und viele talentierte Wissenschaftler auf Wartelisten gesetzt werden mussten. Dieses beispiellose Interesse spiegelt die generelle Verunsicherung in der US-Forschungslandschaft wider und zugleich das internationale Renommee, das Dänemark als Wissenschaftsdestination genießt. Dabei konzentriert sich das Land auf bestimmte Schwerpunkte wie Power-to-X Technologien, Neurowissenschaften und Biosolutions – Bereiche, die in der amerikanischen Politik häufig als besonders gefährdet gelten, aber in Dänemark gezielt gefördert werden.

Die Stärke der dänischen Wissenschaft liegt dabei nicht nur in einer gesicherten, langfristigen Finanzierung, sondern auch in der interdisziplinären und innovativen Zusammenarbeit zwischen Universitäten, Forschungszentren und der Wirtschaft. Neben der Sicherstellung von Fördermitteln ist Dänemark für amerikanische Forscher auch deshalb attraktiv, weil das Land eine hohe Lebensqualität bietet. Die Balance zwischen Beruf und Privatleben, ein offenes gesellschaftliches Klima sowie umfangreiche soziale Sicherungssysteme tragen dazu bei, dass Wissenschaftler und ihre Familien sich in Dänemark wohlfühlen können. Diese Aspekte spielen eine wichtige Rolle bei der Entscheidung, nicht nur temporär zu forschen, sondern auch langfristig in das dänische Wissenschaftssystem eingebunden zu sein. Dänemark ist jedoch nicht das einzige europäische Land, das von der Abwanderung amerikanischer Forscher profitiert.

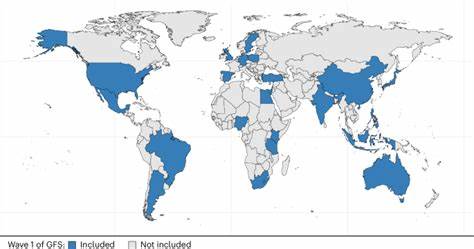

Frankreich hat mit der Initiative "Safe Place For Science" unter Präsident Emmanuel Macron ebenfalls aktiv amerikanische Wissenschaftler angeworben und bietet spezielle Programme für Forscher an, die unter der US-Politik leiden. Megastädte wie Paris investieren dabei gezielt in Forschung und Innovation, um sich als Standort für komplexe und zukunftsorientierte Forschungsfelder zu positionieren. Ähnlich engagieren sich deutsche und britische Universitäten, wobei jedoch Dänemark durch sein ausgewogenes Verhältnis zwischen Förderung, Lebensqualität und innovativen Forschungsfeldern besonders hervorsticht. Diese geographische Verlagerung des Wissenschaftstalents wirkt sich zunehmend auf die globale Forschungsszene aus. Während die USA als traditionelles Forschungszentrum einige Herausforderungen zu meistern haben, eröffnet der Zuzug amerikanischer Wissenschaftler nach Europa neue Chancen für die dänische Wissenschaftsgemeinschaft.

Neue Kooperationen entstehen, Wissenstransfer wird intensiviert und interdisziplinäre Projekte erhalten neuen Schub. Das hat das Potenzial, die Innovationskraft Dänemarks nachhaltig zu stärken und das Land als einen Knotenpunkt der globalen Forschung zu etablieren. Trotz dieser Entwicklung betonen dänische Vertreter wie Lubanski, dass das Ziel nicht darin besteht, in einen zerstörerischen Wettbewerb um Talente zu geraten. Vielmehr liegt der Fokus auf der Schaffung von positiven, produktiven Rahmenbedingungen, die Forscher inspirieren und motivieren, ihre Arbeit in einem unterstützenden Umfeld fortzusetzen. Es soll ein Klima der Zusammenarbeit und Offenheit gefördert werden, das die spirituelle Freiheitsliebe vieler Wissenschaftler respektiert und ihnen gleichzeitig die notwendige Stabilität bietet.

Diese Strategie trägt auch den kritischen globalen Herausforderungen Rechnung, vor denen Wissenschaft heute steht. Themen wie Klimawandel, nachhaltige Energie, Gesundheit und soziale Gerechtigkeit erfordern internationale Zusammenarbeit und das Bündeln globaler Expertise. Durch die Aufnahme amerikanischer Forscher, die in den USA vor schwierigen Bedingungen stehen, wird Dänemark ein aktiver Teil dieses kollektiven wissenschaftlichen Aufbruchs. Für amerikanische Wissenschaftler bieten sich durch den Aufenthalt in Dänemark nicht nur attraktive Arbeitsbedingungen, sondern auch die Möglichkeit, an zahlreichen europäischen Netzwerken teilzuhaben, die den Austausch von Ideen und Innovationen fördern. Damit eröffnen sich auch neue Karrierechancen über die Grenzen hinaus und die Möglichkeit, in einem diversen, internationalen Umfeld zu forschen.