Die Energiewende stellt eine der bedeutendsten Herausforderungen unserer Zeit dar und ist zentral für die Erreichung der Klimaziele. Dabei ist der Ausbau erneuerbarer Energien unverzichtbar, um die Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen zu reduzieren und Treibhausgasemissionen zu verringern. Doch der Einfluss von großen Wind- und Solaranlagen auf die Landschaft zeigt, dass technische und wirtschaftliche Aspekte nicht die einzigen Faktoren sind, die über den Erfolg oder Misserfolg von Projekten entscheiden. Die Sichtbarkeit erneuerbarer Infrastruktur spielt eine entscheidende Rolle im öffentlichen Diskurs und kann maßgeblich die soziale Akzeptanz sowie die damit verbundenen Kosten beeinflussen. Das Verständnis dieser komplexen Wechselwirkungen ist essenziell, um nachhaltige Strategien für eine flächendeckende und sozialverträgliche Energiewende zu entwickeln.

Die Herausforderung der Sichtbarkeit Windkraftanlagen mit ihren rotierenden Rotorblättern prägen das Landschaftsbild immens und sind häufig Ziel von Widerständen aus der Bevölkerung. Besonders in landschaftlich reizvollen oder dicht besiedelten Gebieten stößt die visuelle Präsenz solcher Anlagen auf Ablehnung. Das gilt jedoch nicht nur für Windkraft. Auch großflächige Freiflächen-Photovoltaikanlagen können negative Wirkungen auf das Landschaftsbild entfalten, auch wenn ihr Einfluss vielfach als weniger gravierend wahrgenommen wird. Neben der Ästhetik beeinflusst die Sichtbarkeit auch den Wert von Immobilien und Wahrnehmungen von Lebensqualität.

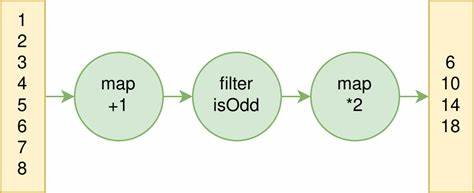

Die Folge sind langwierige Genehmigungsprozesse und teilweise dramatische Verzögerungen im Ausbau der erneuerbaren Energien. Methoden zur Analyse der Sichtbarkeit Um den visuellen Einfluss erneuerbarer Anlagen zu quantifizieren und bei der Planung zu berücksichtigen, kommen sogenannte Viewshed-Analysen zum Einsatz. Diese Methoden untersuchen, von welchen Punkten aus eine Anlage sichtbar wäre. Klassische Sichtbarkeitsanalysen starten meist vom Standort der Anlage und ermitteln das Sichtfeld, doch im großräumigen Kontext ist oft noch nicht klar, wo genau neue Anlagen gebaut werden sollen. Hier bietet die Umkehrung der Perspektive Vorteile: Reverse Viewshed Analysen betrachten ausgehend von sensiblen Orten, etwa Landschaftsschutzgebieten oder dicht besiedelten Arealen, welche Flächen für neue Anlagen sichtbar wären.

So lassen sich Flächen identifizieren, auf denen erneuerbare Energieanlagen errichtet werden könnten, ohne in das Sichtfeld der schützenswerten Gebiete zu gelangen. Fallbeispiel Deutschland Im Rahmen einer umfassenden Studie, die Deutschland als Untersuchungsgebiet wählte, wurde gezeigt, dass eine moderate Einschränkung bezüglich der Sichtbarkeit erneuerbarer Anlagen – also das Vermeiden von Standorten in den schönsten oder am dichtesten besiedelten Gebieten – nur geringe Auswirkungen auf die Gesamtkosten des Energiesystems hat. Das verdeutlicht, dass ein bewusster Schutz dieser Landschaften und Siedlungsbereiche sozialverträglich möglich ist, ohne die Wirtschaftlichkeit der Energieversorgung maßgeblich zu gefährden. Erhöht man jedoch die Anforderungen an die Unsichtbarkeit, indem Anlagen auch aus Gebieten mit durchschnittlicher Landschaftsqualität oder Bevölkerungsdichte ausgeblendet werden, steigen die Systemkosten erheblich – um bis zu 38 Prozent bis zum Jahr 2045. Diese Kostenexplosion entsteht, weil viele kosteneffiziente Standorte entfielen und die Energieversorgung zunehmend auf Offshore-Wind und Dach-Photovoltaik setzen muss, die allerdings begrenzte Potenziale und andere Herausforderungen aufweisen.

Zudem steigt die Abhängigkeit von grünen Wasserstoffimporten, was das System anfälliger macht und neue geopolitische und ökonomische Risiken mit sich bringt. Technische und wirtschaftliche Konsequenzen Die Sichtbarkeitsbeschränkungen führen dazu, dass die Energiesystemoptimierung gezwungen wird, teurere Technologien oder Standorte zu wählen, die zwar ästhetisch unauffälliger sind, jedoch aus energetischer und wirtschaftlicher Sicht suboptimal sein können. So erhöhen sich Investitionskosten, Betriebskosten sowie der Bedarf an Speichern und Infrastruktur. Anlagen auf dem Dach gewinnen stark an Bedeutung, aber hier gibt es physische und soziale Grenzen – etwa die Akzeptanz durch Gebäudeeigentümer oder bauliche Restriktionen. Die notwendige Verdopplung oder sogar Verzehnfachung der derzeitigen Dach-Photovoltaikkapazitäten erscheint wenig realistisch, wenn man aktuelle Marktdaten und Hürden bei der Umsetzung betrachtet.

Auch Offshore-Anlagen sind durch begrenzte Flächen und gestiegene Förderkosten sowie ökologische Herausforderungen limitiert. Zudem erzeugt die höhere Abhängigkeit von Importen grünen Wasserstoffs Unsicherheiten hinsichtlich Versorgungssicherheit und geopolitischer Abhängigkeiten, die nicht nur wirtschaftlich, sondern auch sicherheitspolitisch relevant sind. Soziale Akzeptanz und Landschaftsschutz Die Akzeptanz in der Bevölkerung hängt maßgeblich von der Wahrnehmung und sein emotionalen Bewertung der Landschaft ab. Gerade landschaftlich wertvolle Regionen, die auch touristisch hohe Bedeutung haben, stoßen bei Sichtbarkeit von Wind- oder PV-Anlagen auf Widerstand. Die Rücksichtnahme auf diese Gebiete fördert die gesellschaftliche Akzeptanz und mindert potenziell den Widerstand gegen Erneuerbaren-Projekte.

Gleichzeitig geht es auch um Fragen der Verteilungsgerechtigkeit: Werden durch das Verstecken der Anlagen in Randgebieten Umweltbelastungen einseitig dort konzentriert? Wie werden lokale Vorteile wie Arbeitsplätze, Beteiligungen oder finanzielle Anreize verteilt? Moderate Sichtbarkeitsbeschränkungen, also der Verzicht auf Anlagen in den anspruchsvollsten oder am stärksten besiedelten Zonen, stellen einen sinnvollen Ausgleich zwischen Landschaftsschutz und Klimazielen dar. Sie können lokal Konflikte reduzieren, ohne das generelle Ausbaupotenzial der Erneuerbaren zu gefährden. Ein rein intransparenter Ausschluss potenziell attraktiver Flächen dagegen wäre ineffizient, kostentreibend und könnte die Energiewende insgesamt verzögern. Planungsansätze und Handlungsempfehlungen Bei der langfristigen Energieplanung empfiehlt es sich, Sichtbarkeitsaspekte frühzeitig und systematisch einzubeziehen, um Konflikte zu minimieren und die Landesenergiepotenziale optimal zu nutzen. Die Kombination von GIS-basierten Reverse Viewshed Analysen mit techno-ökonomischen Modellen ermöglicht es, Sichtbarkeitseinschränkungen als Parameter mit in die Optimierungen aufzunehmen.

So entstehen belastbare Szenarien, die Kosten, Akzeptanz und Umweltverträglichkeit in Einklang bringen. Die Politik kann durch differenzierte Fördermodelle und partizipative Verfahren dazu beitragen, die Wahrnehmung und Akzeptanz zu verbessern. Beispielsweise könnten in besonders sensiblen Landschaften bevorzugt Projekte mit hohem Beteiligungsgrad der lokalen Bevölkerung oder innovative Technologien wie Agri-Photovoltaik unterstützt werden. Auch die Förderung von dezentralen Dach-PV-Anlagen, verbunden mit sozial gerechten Finanzierungskonzepten, kann helfen, das Potenzial dieser Anlagen zu heben. Gleichzeitig sollten mögliche Umwelteinwirkungen und die Belastung auf Offshore-Standorte oder Randgebiete nicht ignoriert werden.

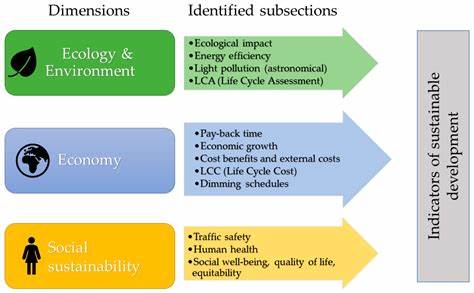

Ein integrierter Ansatz, der visuelle, ökologische und soziale Aspekte zugleich betrachtet, ist unabdingbar. Dabei kann eine offene, transparente Kommunikation und Einbindung der Öffentlichkeit im Entscheidungsprozess die Akzeptanz entscheidend erhöhen. Zukunftsperspektiven Die voranschreitende Digitalisierung und Verfügbarkeit von Geodaten eröffnen neue Möglichkeiten für noch präzisere und dynamischere Analysen der Sichtbarkeitswirkungen. Fortschritte in Visualisierungstechnologien, etwa Virtual Reality oder Augmented Reality, können das Verständnis der Bevölkerung für Anlagenstandorte verbessern und Ängste abbauen. Zudem gewinnt die Forschung zu gesellschaftlichen Wahrnehmungen und Akzeptanz weiter an Bedeutung.

Jeder Region und Gemeinde haben eigene vorherrschende Vorstellungen von Landschaft und Lebensqualität. Flexibilität in der Planung, lokale Anpassungen und die Berücksichtigung unterschiedlicher Toleranzschwellen gegenüber Anlagen können helfen, passgenaue Lösungen zu entwickeln. Eine der größten Herausforderungen bleibt, technologische, ökologische, ökonomische und soziale Dimensionen der Energiewende in einem konsistenten Gesamtbild abzubilden. Sichtbarkeit und Landschaftsschutz sind dabei keine Hindernisse, sondern wichtige Aspekte für eine nachhaltige Energiewende, die gesellschaftlich getragen wird. Die Balance zwischen Klimaschutz und Landschaftsbild muss sensibel ausbalanciert und transparent kommuniziert werden.