In der modernen Robotiksoftwareentwicklung ist der Begriff „Toolkit“ weit mehr als nur ein technisches Hilfsmittel – er ist ein entscheidender Faktor für Effizienz und Skalierbarkeit. Die Entwicklung maßgeschneiderter Toolkits kann maßgeblich dazu beitragen, komplexe Systeme einfacher zu handhaben und verschiedene Fachbereiche eines Unternehmens effektiver zu vernetzen. Der Wert dieser Herangehensweise zeigt sich besonders wenn Projekte wachsen und herkömmliche, manuelle Prozesse an ihre Grenzen stoßen. Der Ursprung und der Einfluss von Toolkits in der Robotik lassen sich gut an der eigenen Berufsbiographie von Experten nachvollziehen, die in der Branche unterwegs sind. Ein oft zitiertes Beispiel findet sich in der Zeit ab 2014, als ein junger Entwickler bei SkyCircuits, das heute als Callen-Lenz bekannt ist, an einer hochmodernen Autopilotentwicklung für Drohnen mitwirkte.

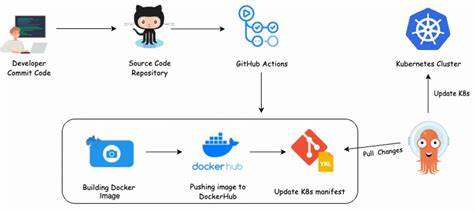

Diese Firma unterschied sich durch ihre modulare Kontrollarchitektur und die Möglichkeit, Skripte direkt an Bord auszuführen – ein Alleinstellungsmerkmal zu dieser Zeit. Im Zuge dieser Entwicklung wurden verschiedene Ground Control Station (GCS) Werkzeuge erschaffen, die unterschiedliche Nutzeranforderungen abdeckten. Neben der Missionsplanung und der Missionseigenschaft war dabei besonders die Entwicklung eines Toolkits für Power-User hervorzuheben. Dieses Toolkit erlaubte es Anwendern, Daten in Echtzeit zu plotten, Parameter einzustellen und beliebige Skripte direkt auf dem Autopiloten zu verändern. Gerade beim Feintuning von Regelkreisen, wie bei PID-Reglern, erwies sich dieses Tool als enorm hilfreich.

Was dieses Toolkit besonders macht, ist die Abstraktion komplexer technischer Abläufe in eine benutzerfreundliche Oberfläche, die nicht nur Softwareentwickler, sondern auch andere Disziplinen ohne tiefgehende IT-Kenntnisse bedienen können. Das erleichtert das Setup und die Optimierung von Robotersystemen und spart wertvolle Zeit und Ressourcen. Ein zentraler Punkt in der Robotik ist die Notwendigkeit, verschiedene Parameter für jede einzelne Einheit einzustellen, sei es der PID-Regler, Kalibrierungswerte für Sensoren wie IMU oder Kameras, oder andere systemrelevante Einstellungen. Ohne eine geeignete Softwareunterstützung bedeutet dies oft manuelles Konfigurieren, das zeitintensiv und fehleranfällig ist. Gerade für Unternehmen, die mehrere Geräte oder Systeme herstellen, wird das manuelle Anpassen einzelner Parameter schnell zu einer erheblichen Belastung.

Wenn beispielsweise nach dem Austausch von Hardwarekomponenten wie ESCs (Electronic Speed Controllers) plötzlich unerwartete Flugbewegungen auftreten, muss zeitnah und genau nachjustiert werden. Dieses Nachjustieren kostet traditionell viel Zeit, oftmals den Entwickler selbst, der dadurch von anderen wichtigen Aufgaben abgelenkt wird. Das Einführen eines Toolkits, das als eine Art Basisplattform für die Parametrierung dient, kann diese Problematik deutlich entschärfen. Mitarbeiter aus Mechanik oder Elektrik sind dadurch in der Lage, selbständig Parameter zu variieren und unmittelbares Feedback zu erhalten – ganz ohne Kenntnisse komplexer Programmiersprachen oder der internen Datenbankstruktur. Damit wird die Produktivität des gesamten Teams erhöht und es entsteht eine bessere Kommunikation zwischen den Abteilungen.

Zudem sorgt ein gut konstruiertes Toolkit für Stabilität und Wartbarkeit der Software. Weil alle Parameteränderungen über eine einheitliche, stabile Schnittstelle laufen, bleiben Änderungen kontrollierbar und nachvollziehbar, selbst wenn sich die zugrunde liegende Implementierung ändert. Dieses Prinzip der Abstraktion reduziert den Wartungsaufwand und schützt das Unternehmen vor technischen Schulden. Ein weiteres großes Potenzial zeigt sich, wenn als nächste Entwicklungsstufe die Prozessautomatisierung ins Spiel kommt. Angefangen mit einem Toolkit, das manuelle Abstimmungen ermöglicht, können Unternehmen auf diesem Fundament automatisierte Configurationsprozesse und sogar robotergestützte Setups entwickeln.

Solche Workflows verringern nicht nur Fehlerquellen, sondern beschleunigen den gesamten Produktions- und Wartungszyklus. Aus Sicht der Softwareentwicklung liegt ein Vorteil klar in der Modularität. Ein Toolkit ist oft modular aufgebaut, so dass einzelne Komponenten bei Bedarf ausgetauscht oder erweitert werden können. Das fördert Flexibilität und verhindert, dass man bei neuen Anforderungen das Rad immer wieder neu erfinden muss. Zulieferer, Kunden oder interne Teams können auf Basis des Toolkits aufsetzen, was die Integration neuer Features vereinfacht.

Ein weiterer Aspekt ist die Möglichkeit, Daten visualisieren zu können. Ob Echtzeitkurven, Trends oder einzelne Schaltstellen – eine graphische Darstellung macht Zusammenhänge verständlicher und unterstützt das Debugging und die Fehlersuche. Gerade für komplexe Systeme wie Autopiloten mit vielen Sensoren und Stellgliedern ist eine visuelle Analyse essentiell. Darüber hinaus entsteht durch die konsequente Nutzung von Toolkits eine Infrastruktur, die Wachstum bestmöglich unterstützt. Wenn in einem Unternehmen über 50 verschiedene Organisationen oder Teams beteiligt sind, so wie es aus Erfahrungsberichten von Robotikberatern hervorgeht, ist es fast unmöglich, alle Einstellungen in einer Datenbank manuell oder per Skript zu pflegen.

Der zentrale Einsatz von Toolkits sorgt für gleichbleibende Qualität und Nachvollziehbarkeit. Nicht zuletzt gibt es auch einen kulturellen Effekt: Die Entwicklung eines Toolkits signalisiert eine professionellere Herangehensweise an die Robotiksoftware und fördert das gemeinsame Verständnis. Es schafft Schnittstellen, an denen unterschiedliche Fachkompetenzen zusammenkommen und erleichtert den Wissensaustausch und die Zusammenarbeit. Abschließend lässt sich sagen, dass individuell entwickelte Toolkits in der Robotikentwicklung weitreichende Vorteile bieten. Sie schützen Entwickler vor zeitraubenden Spezialaufgaben, ermöglichen eine bessere Integration zwischen verschiedenen Abteilungen und bilden die Grundlage für Automatisierungen, die langfristig zu höherer Skalierbarkeit und Produktqualität führen.

Unternehmen, die frühzeitig auf diese Strategie setzen, können Wettbewerbsvorteile erzielen, indem sie den Entwicklungsprozess effizienter gestalten und sich zugleich flexibel auf neue Herausforderungen einstellen. Gerade im schnell wachsenden Feld der Robotiksoftware sind solche Lösungen kein Luxus, sondern eine Notwendigkeit für nachhaltigen Erfolg.