Der Wunsch, gute Gewohnheiten zu etablieren und schlechte abzulegen, begleitet viele Menschen auf ihrem Weg zu mehr Lebensqualität, Gesundheit und Erfolg. Obwohl es scheinbar einfach klingt, seine Routinen zu verändern, zeigen Studien, dass Neuanfänge oft scheitern und kurzfristige Erfolge selten von Dauer sind. Das Gehirn folgt bestimmten Mustern, und um diese nachhaltig zu verändern, genügt es nicht, Willenskraft allein walten zu lassen. Stattdessen lohnt sich ein tieferes Verständnis darüber, wie unser Gehirn auf Gewohnheiten reagiert und wie man es geschickt austricksen kann, um neue Verhaltensweisen dauerhaft zu verankern und unerwünschte zu eliminieren. Gewohnheiten sind im Wesentlichen automatisch ablaufende Verhaltensmuster, die unser Gehirn nutzt, um Energie zu sparen.

Sie entstehen durch Wiederholung und Verknüpfung von Auslösern, Routinen und Belohnungen. Genau diese Dreierkonstellation macht es möglich, dass erste positive Schritte über Windeln neuer Vorsätze hinaus zu fest verankerten Praktiken werden. Die größte Herausforderung beim Aufbau guter Gewohnheiten ist dabei oft das Überwinden der anfänglichen Hürde – die Phase, in der das Verhalten noch nicht zur Routine geworden ist und dadurch mehr mentale Anstrengung erfordert. Ein effektiver Ansatz, um diesen Prozess zu erleichtern, liegt darin, das Belohnungssystem des Gehirns positiv zu stimulieren. Kleine Belohnungen nach einer gewünschten Handlung setzen Endorphine frei, die das Gehirn mit positiven Gefühlen verbinden.

Diese angenehmen Empfindungen fördern die Motivation und stärken langfristig die Zuordnung der Handlung zu einem positiven Wert. Das gilt ebenso für das Brechen schlechter Gewohnheiten: Durch das gezielte Vermeiden oder Ersetzen der üblichen Belohnung können negative Verhaltensmuster reduziert werden. Darüber hinaus hat sich die Veränderung der Umgebung als ein starker Hebel erwiesen. Unser Gehirn reagiert sensibel auf äußere Reize, die Erinnerungen oder Verlockungen wecken können, welche alte Gewohnheiten triggern. Indem man beispielsweise den Arbeitsplatz aufräumt, ungesunde Snacks aus dem Blickfeld schafft oder neue Routinen an vertrauten Orten etabliert, lassen sich neue Gewohnheiten leichter verankern und alte Hemmschwellen überwinden.

Auch der Wechsel der Szenerie – zum Beispiel durch gelegentliches Arbeiten an einem neuen Ort oder neue Laufstrecken – kann helfen, das Gehirn frisch zu stimulieren und fixierte Muster aufzubrechen. Der zeitliche Aspekt spielt ebenfalls eine wichtige Rolle. Wissenschaftliche Untersuchungen belegen, dass das Etablieren einer neuen Gewohnheit oft viele Wochen in Anspruch nimmt, bevor sie automatisiert abläuft. Durch Geduld und Kontinuität entsteht ein stabiler neuer neurologischer Pfad, der mit weniger bewusster Anstrengung verbunden ist. Dabei ist weniger die Dauer an sich entscheidend, sondern die Regelmäßigkeit.

Wer täglich kurze, aber konsequente Schritte macht, schafft langfristig deutlich mehr als jene, die sich in zeitlichen Abständen immer wieder neu motivieren müssen. Neben der Wiederholung fördert das bewusste Setzen von Zielen und das Tracking des Fortschritts die Selbstwirksamkeit. Ein sichtbarer Fortschritt wirkt motivierend und stärkt die Bereitschaft, weiter am Ball zu bleiben. Hierbei können einfache Methoden wie Tagebuchführung, Apps oder Checklisten helfen, die einen Überblick bieten und die Erfolge greifbar machen. Wichtig ist jedoch, dass die Ziele realistisch und spezifisch sind, damit der Fokus nicht verloren geht und unangenehme Frustrationen vermieden werden.

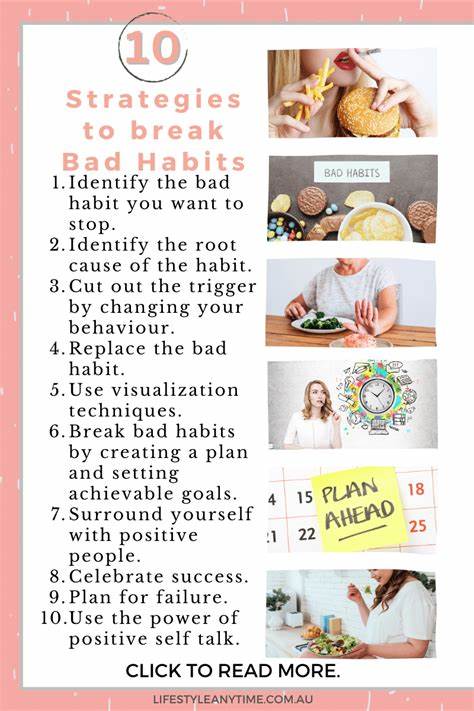

Ein weiterer psychologischer Trick zum Brechen schlechter Gewohnheiten besteht darin, diese zu hinterfragen und sich ihre negativen Konsequenzen klarzumachen. Indem man unangenehme Auswirkungen des schädlichen Verhaltens visualisiert oder sogar aufschreibt, werden die automatischen Reize entmachtet. Dieses bewusste Erleben der Nachteile verankert eine kritische Haltung gegenüber der schlechten Gewohnheit, die den inneren Widerstand stärkt. Besonders wirkungsvoll ist es, wenn man gleichzeitig alternative Verhaltensweisen plant, die ähnliche Bedürfnisse befriedigen, aber gesünder oder konstruktiver sind. Die soziale Komponente darf ebenfalls nicht unterschätzt werden.

Wer seine Gewohnheiten in einem sozialen Kontext verändert, erzielt bessere Ergebnisse. Die Unterstützung durch Freunde, Familie oder Gruppen mit ähnlichen Zielsetzungen wirkt motivierend und bietet Verantwortung. Gemeinsames Training, regelmäßige Austauschformate oder einfach das Teilen von Fortschritten schärfen die Aufmerksamkeit auf die neuen Routinen und helfen, Rückfälle zu vermeiden. Besonders wirksam ist es, wenn das Umfeld selbst positive Verhaltensweisen unterstützt und alte, schlechte Muster nicht verstärkt. Moderne Technologien bieten heute vielseitige Hilfsmittel, um Gewohnheiten zu steuern.

Apps, die Erinnerungen senden, Fortschritte protokollieren oder spielerische Elemente integrieren, können die Motivation erhöhen und Routinen zugänglicher machen. Wichtig ist dabei, Technologie nicht als Selbstzweck zu sehen, sondern als Werkzeug, das individuelle Prozesse unterstützt und das Gehirn positiv stimuliert, ohne zu überfrachten. Schließlich sollte man auch das Prinzip der Selbstmitgefühl integrieren. Rückschläge und gelegentliche Fehltritte sind Teil jedes Veränderungsprozesses. Sich selbst dafür zu verurteilen, hemmt die Motivation und erschwert den erneuten Start.