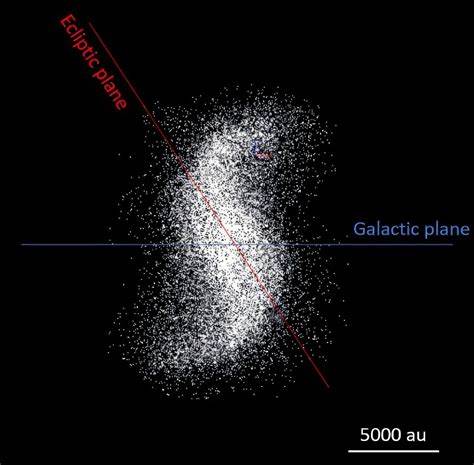

Die Oortsche Wolke, benannt nach dem niederländischen Astronomen Jan Oort, ist eine gigantische kugelförmige Ansammlung von eisigen Körpern, die unser Sonnensystem umgibt. Sie liegt weit jenseits der Umlaufbahn von Neptun und erstreckt sich bis zu etwa 100.000 astronomischen Einheiten (AE) von der Sonne entfernt. Die innere Oortsche Wolke, auch als Hills-Region bezeichnet, befindet sich näher an der Sonne und ist dichter und kompakter als der äußere Teil. Die jüngste Entdeckung einer Spiralstruktur in dieser inneren Oortschen Wolke hat die astronomische Gemeinschaft in Staunen versetzt und bietet faszinierende Einblicke in die Komplexität der Dynamik unseres Sonnensystems.

Diese Spiralstruktur wurde durch detaillierte computerbasierte Modelle und Simulationen aufgedeckt, welche die Bewegungen und Wechselwirkungen der in der Oortschen Wolke befindlichen Himmelskörper analysierten. Die Annahme einer solchen Spiralstruktur widerspricht bisheriger Vorstellung, dass die Oortsche Wolke hauptsächlich eine sehr diffuse und gleichmäßig verteilte Ansammlung von Kometen und eisigen Planetesimalen ist. Mit der Entdeckung einer Spiralstruktur eröffnen sich neue Fragen zur Entstehung, Entwicklung und potenziellen Ursprüngen dieser Wolke. Eine Spiralstruktur deutet auf komplexe Gravitationskräfte hin, die von der Anziehungskraft der Planeten, der Sonne und sogar von nahe vorbeiziehenden Sternen oder interstellaren Gas- und Staubwolken beeinflusst werden. Diese Muster entstehen, wenn schwache Gravitationseinflüsse von Außenstehenden, wie einem Vorbeizug eines Sterns, mit der inneren Dynamik des Sonnensystems interagieren.

Die lokale Materieverteilung innerhalb der inneren Oortschen Wolke reagiert darauf sensibel und formt sich in charakteristische spiralförmige Muster, die in Computer-Simulationen vorhergesagt und durch indirekte Beobachtungen unterstützt werden. Die Bedeutung dieser Spiralstruktur reicht über reine ästhetische oder theoretische Aspekte hinaus. Sie hat Implikationen auf unser Verständnis der Entstehungsgeschichte des Sonnensystems. Die Oortsche Wolke gilt als Überbleibsel aus der Frühzeit der Solarentstehung, als die Sonne von einer dichten Gas- und Staubwolke umgeben war. Während dieser Zeit bildeten sich Planeten, Zwergplaneten, Kometen und andere kleinere Himmelskörper.

Die Objekte, die heute die Oortsche Wolke bilden, wurden vermutlich durch die Gravitationskräfte der jungen Planeten in die äußeren Bereiche des Sonnensystems katapultiert. Die Spiralstruktur könnte somit ein Relikt dieser frühen dynamischen Prozesse sein. Sie könnte auch Hinweise darauf geben, wie die äußeren Regionen des Sonnensystems mit der galaktischen Umgebung wechselwirken. Die Gravitation der Milchstraße und naher Sterne beeinflussen langfristig die Form und Bewegung der Oortschen Wolke. Ein gestörtes und spiralförmiges Muster könnte ein Zeichen für jüngere galaktische Begegnungen oder externe Störungen sein.

Ein weiterer spannender Aspekt dieser Struktur betrifft die dynamische Stabilität der inneren Oortschen Wolke. Es wurde vermutet, dass die Wolke in einem relativen Gleichgewicht schwebt, in dem Objekte durch wechselnde Gravitationskräfte langsam ihre Bahnen verändern. Die Spiralstruktur könnte aber zu lokal konzentrierten Regionen führen, in denen mehrfach Wechselwirkungen stattfinden. Dies könnte die Häufigkeit von Kometeneinschlägen im inneren Sonnensystem beeinflussen und somit indirekt auf die erdgeschichtlichen Ereignisse wie Einschlagskrisen oder sogar Aussterbeereignisse Auswirkungen haben. Aus observationaler Sicht stellt die Untersuchung der Oortschen Wolke eine enorme Herausforderung dar, da die Objekte extrem lichtschwach sind und sich in sehr großer Entfernung zur Sonne befinden.

Die direkte Beobachtung der Spiralstruktur ist daher bisher nicht möglich. Die Wissenschaft ist auf indirekte Beweisführungen angewiesen, wie etwa die Bahnbeobachtung von langperiodischen Kometen oder die Analyse von gravitativen Anomalien im äußeren Sonnensystem. Moderne Teleskope und zukünftige Weltraummissionen könnten jedoch in den kommenden Jahrzehnten neue Daten liefern, die die Existenz und Genauigkeit der Spiralstruktur weiter bestätigen. Darüber hinaus zeigt diese Entdeckung das komplexe Geflecht zwischen unserem Sonnensystem und seiner galaktischen Umwelt. Es wird immer deutlicher, dass das Sonnensystem kein isoliertes Gebilde ist, sondern Teil eines dynamischen Gefüges, das von Wechselwirkungen auf mehreren Ebenen geprägt wird.

Die Spiralstruktur in der inneren Oortschen Wolke könnte ein greifbarer Beleg für diese Verflechtungen sein und zukünftige Forschungen dazu anregen, die galaktischen Umwelteinflüsse stärker zu berücksichtigen. Fazit ist, dass die Entdeckung einer Spiralstruktur in der inneren Oortschen Wolke das Verständnis nicht nur über die Wolke selbst, sondern auch über die langfristigen dynamischen Prozesse unseres Sonnensystems erheblich erweitert. Diese Struktur zeigt die überraschende Komplexität des scheinbar abgelegenen Bereichs jenseits der Planetenbahnen und liefert wichtige Hinweise über die Entstehung und Entwicklung von Kometen und anderen kleinen Solarobjekten. Die tiefergehende Erforschung der Oortschen Wolke bleibt somit eine faszinierende Aufgabe, die Antworten zu den Ursprüngen unseres Sonnensystems bereit halten könnte und wichtige Impulse für die astrophysikalische Forschung der Zukunft liefert.