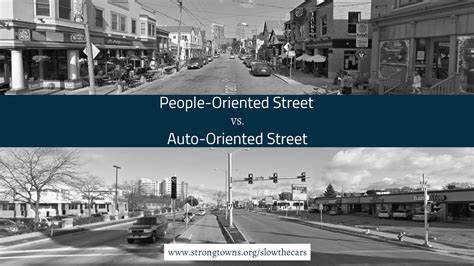

Die Gestaltung einer fußgängerfreundlichen Stadt ist ein Schlüsselfaktor für lebenswerte und nachhaltige urbane Räume. Obwohl moderne Städte oft von Autos dominiert werden und innovative Technologien wie autonome Fahrzeuge und elektrische Scooter für Schlagzeilen sorgen, bleibt der einfache Fußweg die Grundlage jeder Mobilität. Fast jede Reise beginnt und endet zu Fuß, weshalb Städte, die diesen grundlegenden Transportmodus ignorieren, das Potenzial ihrer Lebensqualität verschenken. Doch wie sieht eine Stadt aus, die wirklich auf die Bedürfnisse der Fußgänger eingeht und welche Maßnahmen können zu einer solchen Transformation führen? Zunächst fällt auf, dass viele Städte immer noch ihre Gehwege vernachlässigen. Ein Beispiel liefert Phoenix, Arizona: Dort sind fußgängerfreundliche Wege oft mangelhaft oder nicht existent, was nicht nur die Sicherheit gefährdet, sondern auch die Freude am zu Fuß gehen mindert.

Einfache, aber wesentliche Elemente wie gut beleuchtete, sichere und breite Gehwege fehlen vielerorts – obwohl die dafür notwendige Fläche oftmals vorhanden wäre. Stattdessen dominieren breite, schnelle Fahrbahnen ohne Raum für Fußgänger. Dadurch entstehen Barrieren, die den Umstieg vom Auto auf das Gehen erschweren. Eine fußgängerfreundliche Stadt setzt deshalb nicht auf komplizierte oder teure Großprojekte, sondern auf viele kleine, schnelle und gut durchdachte Maßnahmen. Die Zunahme von selbstfahrenden Autos und neuen Sharing-Modellen lenkt den Fokus oft weg von den Bedürfnissen derjenigen, die zu Fuß unterwegs sind.

Dies zeigt, wie essentiell es ist, innerhalb der Stadtplanung klare Prioritäten zu setzen und den Fußverkehr wieder in den Mittelpunkt rücken. Das bedeutet auch, die Verkehrsplanung nicht länger ausschließlich aus der Perspektive des Kraftfahrzeugverkehrs zu betreiben, sondern die Bewegung von Menschen ganzheitlich zu betrachten. Der ökonomische Aspekt ist ein weiterer wichtiger Treiber für fußgängerfreundliche Maßnahmen. Untersuchungen aus Auckland, Neuseeland, zeigen beispielsweise, dass Fußgänger den wirtschaftlichen Erfolg von Einkaufsstraßen maßgeblich beeinflussen. Als dort Fußgängerbereiche geschaffen und Platz für Aktivitäten im Freien geschaffen wurde, stiegen nicht nur die Fußgängerzahlen erheblich an, sondern auch die Umsätze der Geschäfte.

Diese Entwicklung unterstreicht, dass eine menschenzentrierte Stadtplanung ökonomische Vorteile mit einer deutlich verbesserten Aufenthaltsqualität verbindet. Dabei ist es essenziell, den Verkehrsfluss so zu steuern, dass Konflikte zwischen verschiedenen Verkehrsteilnehmern minimiert werden. In London etwa werden neueste Technologien wie maschinelles Lernen eingesetzt, um das Miteinander von Fußgängern und Radfahrern in gemeinsamen Verkehrsflächen zu analysieren und zu optimieren. Die Reduzierung der Geschwindigkeit sowie klare räumliche Trennungen können helfen, gefährliche Begegnungen zu verhindern und das Sicherheitsgefühl aller zu stärken. Ein oft unterschätzter Aspekt ist die Sicherheit und Zugänglichkeit für vulnerable Gruppen, insbesondere Frauen.

In vielen Städten, beispielsweise in Hanoi, fühlen sich Frauen in öffentlichen Räumen und besonders in Bereichen wie öffentlichen Toiletten oder im Nahverkehr unsicher. Durch gezielte Maßnahmen wie verbesserte Beleuchtung und sichere Zugänge wird nicht nur die Sicherheit erhöht, sondern auch die Nutzung öffentlicher Räume gefördert. Die Infrastruktur spielt eine entscheidende Rolle, um fußgängerfreundliche Wege attraktiv zu gestalten. Großprojekte wie die Beelines in Großbritannien eröffnen neue Perspektiven: Ein weit verzweigtes Netz aus sicheren Fuß- und Radwegen mit zahlreichen Querungsmöglichkeiten ergänzt bestehende Verkehrsnetze und fördert eine nachhaltige Mobilitätskultur. Die Planung solcher Netze muss dabei barrierefrei und breit genug für unterschiedliche Nutzergruppen sein – etwa auch für Familien mit Kinderwägen oder Menschen mit Behinderungen.

Doch nicht nur umfangreiche städtische Maßnahmen sind relevant. Auch Initiativen auf lokaler Ebene tragen zur Belebung des Fußverkehrs bei. In San Francisco beispielsweise sorgen handgefertigte, kreativ gestaltete Bänke an öffentlichen Plätzen für Begegnung und Erholung und erhöhen so die Aufenthaltsqualität im Stadtraum. Solche Angebote fördern das soziale Miteinander und laden dazu ein, die Stadt zu Fuß zu erkunden. Neben Sicherheit und Komfort spielt das Thema Geschwindigkeit eine zentrale Rolle.

Überhöhte Fahrgeschwindigkeiten sind laut WHO der größte Risikofaktor für Fußgänger auf den Straßen. Städte wie Addis Abeba in Äthiopien erkennen dies und verfolgen Programme, um die Fahrzeuggeschwindigkeiten an stark frequentierten Kreuzungen zu reduzieren. Einfache Maßnahmen wie Verkehrsinseln oder „Kiez-ähnliche“ Verengungen der Fahrbahn können schnelle und teure Varianten wie Unterführungen ersetzen und sind dabei oft effektiver, um sichere Überquerungen für Fußgänger zu schaffen. Die Finanzierung tritt bei der Realisierung fußgängerfreundlicher Maßnahmen häufig als Herausforderung zutage. In Städten wie Denver zeigt sich, dass der Ausbau und die Instandhaltung von Gehwegen oft zu kurz kommen, obwohl ein großer Bedarf besteht.

Derzeitige Finanzierungsmodelle reichen vielfach nicht aus, sodass hier innovative Ansätze und politische Prioritätensetzung notwendig sind, um den Rückstand aufzuholen und die Infrastruktur nachhaltig zu verbessern. Fußgängerfreundlichkeit ist aber weit mehr als reine Infrastruktur. Sie ist Ausdruck einer ganzheitlichen Stadtentwicklung, die Aufenthaltsqualität, soziale Inklusion, Sicherheit und ökologische Nachhaltigkeit verbindet. Städte, die diesen Ansatz verfolgen, reduzieren Verkehrsunfälle, verringern Umweltbelastungen und schaffen öffentliche Räume, die Menschen einladen, sich wohlzufühlen. Die Zukunft fußgängerfreundlicher Städte liegt in der Zusammenarbeit unterschiedlichster Akteure.

Stadtplaner, Verkehrsexperten, Politik und Bürger müssen gemeinsam Visionen entwickeln und konkrete Schritte umsetzen, die den urbanen Raum neu gestalten. Genauso wichtig ist es, die Stimmen der Nutzer zu hören und deren Bedürfnisse kontinuierlich einzubeziehen, um wirklich lebenswerte Orte zu schaffen. Das Beispiel von Auckland und London zeigt, dass mit relativ geringen Mitteln nachhaltige Veränderungen möglich sind. Durch die Reduktion von Autoverkehr, Einführung von Tempo-20-Zonen und die bessere Gestaltung von Straßen und Plätzen entstehen neue Räume für Begegnung und Bewegung. Dabei darf der Blick nicht nur auf Zentren gerichtet sein – auch in Außenbezirken und vorstädtischen Gebieten müssen Gehwege sicher, ansprechend und durchgehend sein.

Darüber hinaus stellt die Einbindung digitaler Technologien eine vielversprechende Entwicklung dar. Von Apps, mit denen Menschen ihre Sicherheit auf Wegen bewerten können, bis hin zu intelligenten Verkehrsüberwachungssystemen, die konfliktträchtige Situationen erkennen, bieten solche Innovationen neue Potentiale, das urbane Leben fußgängerfreundlicher zu gestalten. In der Summe bedeutet eine fußgängerfreundliche Stadt, den Menschen Raum zu geben. Sie prioritär, sicher und komfortabel zu bewegen und Lebensqualität dort zu schaffen, wo Menschen ihren Alltag verbringen. Dabei geht es nicht zuletzt darum, eine Stadt zu schaffen, die nicht nur funktioniert, sondern auch Freude bereit.

Solche Stadträume fördern die Gesundheit, den sozialen Zusammenhalt und die Umwelt – und sind damit ein unverzichtbarer Bestandteil moderner, zukunftsfähiger Stadtentwicklung.