In der heutigen digitalen Welt sind soziale Medien, Suchmaschinen und Online-Plattformen zentrale Informationsquellen für Millionen von Menschen. Gerade im Gesundheitsbereich bieten diese digitalen Kanäle bislang ungeahnte Chancen, um Wissen schnell und umfassend zu verbreiten. Doch wenn es um intime Gesundheitsthemen von Frauen geht, stoßen Nutzerinnen und Unternehmen auf massive Hindernisse. Inhalte zu Menstruation, Endometriose, weiblicher Sexualität oder Menopause werden oft vom Algorithmus blockiert, gelöscht oder in ihrer Reichweite eingeschränkt. Diese digitale Zensur ist kein Zufall, sondern Ausdruck historisch gewachsener, tief verankerter Geschlechtervorurteile, die sich in den Richtlinien und automatisierten Systemen großer Plattformen widerspiegeln.

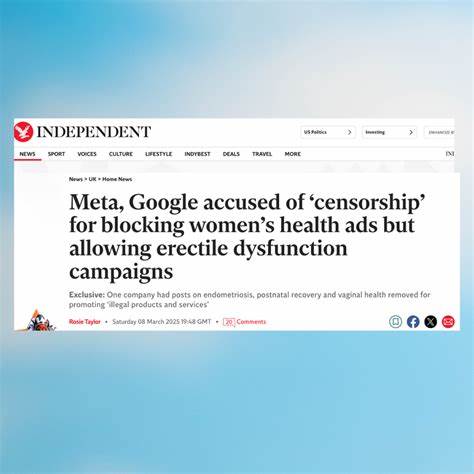

Frauenthemen versus männliche Gesundheit: Ein deutliches Missverhältnis Trotz der Tatsache, dass über 50 Prozent der Weltbevölkerung von frauenspezifischen Gesundheitsfragen betroffen sind, werden solche Themen online systematisch schlechter behandelt als männliche Gesundheitsinhalte. So laufen beispielsweise Werbeanzeigen für Potenzmittel problem- und störungsfrei, während Werbungen für Tampons, Menstruationsunterwäsche oder Informationskampagnen zu weiblicher Sexualität gelöscht oder skeptisch betrachtet werden. Dieses Ungleichgewicht sorgt nicht nur für ungleiche Sichtbarkeit, sondern auch für eine verzerrte gesellschaftliche Wahrnehmung dessen, was medizinisch relevant und akzeptabel ist. Der Unterschied in der Behandlung von Inhalten zeigt sich besonders deutlich bei der Definition von „unangemessenem“ oder „zu sexuellem“ Content durch Plattformen wie Meta, TikTok, Amazon oder Google. Medizinisch fundierte Beiträge über die Anatomie der Klitoris oder Symptome der Endometriose werden zwar als „zu sexuell“ oder „politisch“ eingestuft und entfernt, gleichzeitig wird Werbung für Viagra ohne Einschränkungen erlaubt.

Diese Doppelstandards legen offen, dass Algorithmen und Moderatoren oft mangelndes Verständnis für weibliche Gesundheitsthemen aufweisen oder durch gesellschaftliche Tabus geprägt sind. Algorithmische Voreingenommenheit und ihr Einfluss Der Einsatz von künstlicher Intelligenz (KI) und automatisierten Filtersystemen ist bei Plattformen gang und gäbe, um Inhalte zu überprüfen und zu moderieren. Leider spiegeln diese Systeme häufig bestehende gesellschaftliche Vorurteile wider, da sie anhand von Trainingsdaten und Regeln operieren, die oft männlich dominierte Perspektiven bevorzugen. Die Folge ist eine algorithmische Verzerrung, die weibliche Intimgesundheit als unangemessen klassifiziert und deshalb sanktioniert. Diese algorithmische Zensur hat weitreichende Folgen: Unternehmen, Influencerinnen, gemeinnützige Organisationen und auch medizinische Fachkräfte berichten von Schattenverboten (Shadowbanning), Altersbeschränkungen oder Löschungen ihrer Inhalte.

Um nicht komplett unsichtbar zu werden, zensieren viele selbst ihre Posts und verzichten auf präzise Fachbegriffe wie „Vulva“, „Klitoris“ oder sogar „Periode“. Damit wird eine sachliche und umfassende Aufklärung beeinträchtigt, da selbst langjährige medizinisch korrekte Kommunikationsformate auf simplifizierte oder euphemistische Ausdrucksweisen ausweichen müssen. Tabuisierung von Sexualität und reproduktiver Gesundheit bleibt bestehen Die Hindernisse, mit denen digitale Inhalte zur Frauengesundheit konfrontiert sind, verstärken die gesellschaftliche Tabuisierung von Sexualität, Menstruation und reproduktiver Gesundheit. Obwohl diese Themen elementar für das Wohlbefinden, die Selbstbestimmung und das Verständnis des eigenen Körpers sind, stoßen sie sowohl offline als auch online vielfach auf Ablehnung oder Desinteresse. Die mangelnde Sichtbarkeit und der erschwerte Zugang zu fundierten Informationen bedeuten, dass viele Menschen auf wichtige Gesundheitsfragen nicht gut vorbereitet sind.

Insbesondere marginalisierte Gruppen wie queere Personen oder non-binäre Menschen mit Vulva leiden unter dem Mangel an inklusiven und leicht zugänglichen Ressourcen. Die fehlende digitale Sichtbarkeit von frauenspezifischen Gesundheitsinhalten setzt sich somit auch in realen gesundheitlichen Nachteilen fort. Wirtschaftliche Dimensionen der Zensur Neben ethischen und gesundheitlichen Aspekten hat die digitale Zensur auch erhebliche wirtschaftliche Folgen. Start-ups und kleine Unternehmen, die sich auf frauenspezifische Gesundheitsprodukte spezialisieren, kämpfen damit, ihre Zielgruppen über soziale Medien zu erreichen und ihre Marken aufzubauen. Die ständige Ablehnung oder Einschränkung von Anzeigen zwingt viele, teure und kreative Umwege zu gehen, um ihre Produkte sichtbar zu machen.

Gleichzeitig profitieren große, etablierte Händler – häufig mit neutralen Produktbeschreibungen und weniger expliziten Inhalten – von besseren Möglichkeiten zur Reichweitensteigerung. Dadurch wird der Wettbewerb verzerrt, kleine Anbieter werden benachteiligt und neue Innovationen im Bereich weiblicher Intimgesundheit werden erschwert. Diese asymmetrische Ausgangslage spiegelt die gesellschaftliche Machtverteilung auch im digitalen Raum wider. Perspektiven und Hoffnung auf Wandel Trotz dieser Herausforderungen gibt es erste positive Entwicklungen, die auf eine Verbesserung der Situation hoffen lassen. In Europa ist seit 2024 die sogenannte Digital Services Act (DSA) in Kraft, eine Richtlinie, die große Plattformen dazu verpflichtet, transparenter mit ihrer Inhaltsmoderation umzugehen und effektive Beschwerdemechanismen einzurichten.

NGOs wie das US Center for Intimacy Justice arbeiten eng mit internationalen Organisationen wie der WHO und UNESCO zusammen, um Daten über digitale Zensur zu sammeln und politischen Druck zur Bekämpfung dieser Probleme aufzubauen. Im Kontext der DSA wird gefordert, dass Plattformen ihre Moderationsalgorithmen offenlegen, insbesondere wenn es um gesundheitsbezogene Inhalte für Frauen geht. Ein solcher Schritt könnte helfen, Vorurteile aufzudecken und die algorithmische Rehabilitation zu fördern. Bereits existierende Gremien wie der Oversight Board von Meta können als Instanzen dienen, um strittige Entscheidungen zu überprüfen und platformseitige Richtlinien zur Geschlechtergerechtigkeit zu verbessern. Darüber hinaus engagieren sich Aktivistinnen, Unternehmen und Influencerinnen zunehmend für mehr Sichtbarkeit und gegen die Stigmatisierung intimer Frauengesundheitsthemen.