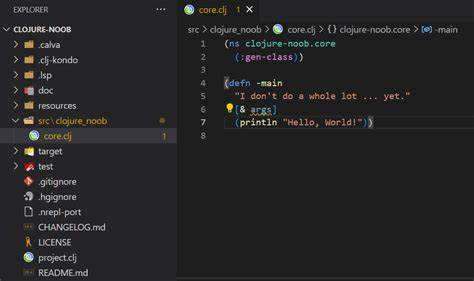

Die stetige Weiterentwicklung von Programmiersprachen und Schnittstellen ermöglicht es Entwicklern, native Bibliotheken effizienter und sicherer zu verwenden. Im Bereich der funktionalen Programmierung erfreut sich Clojure großer Beliebtheit, insbesondere durch seine JVM-Anbindung. Gleichzeitig stellt die Integration nativer Datenbanken wie SQLite eine Herausforderung dar, die jedoch dank moderner Ansätze wie Project Panama und Coffi elegant gemeistert werden kann. Dieses Zusammenspiel erlaubt es, die leistungsfähige SQLite C API direkt aus Clojure heraus aufzurufen und dadurch performante, native Datenbankzugriffe zu realisieren. SQLite ist eine der beliebtesten eingebetteten Datenbanken weltweit.

Ihr schlankes Design, die Einfachheit der Installation und die vielseitigen Einsatzmöglichkeiten machen sie zur Idealwahl für Anwendungen, die lokale Datenverarbeitung erfordern. Die Einbindung dieser Datenbank in Clojure war bislang oft mit gewissen Komplexitäten verbunden, etwa durch JDBC-Treiber oder externe Wrapper. Die nativen Schnittstellen von SQLite bieten jedoch eine deutlich höhere Performance, wenn man sie direkt ansteuern kann. Genau hierbei helfen Coffi und Project Panama. Project Panama ist ein bedeutendes Vorhaben im Bereich der Java Virtual Machine, das die Interoperabilität zwischen Java und nativen Bibliotheken revolutioniert.

Es bietet eine neue Foreign Function Interface (FFI), mit der man durch eine einfache und sichere API direkt native C-Bibliotheken ansprechen kann. Für Clojure entwickelt sich die Nutzung von Project Panama damit zu einer vielversprechenden Basis, weil sie die Tür für den direkten Zugriff auf hochperformante C-Bibliotheken öffnet, ohne auf ineffiziente Brücken oder Wrapper zu setzen. Coffi ist eine Bibliothek für Clojure, die speziell darauf ausgelegt ist, den Zugang zu nativen Funktionen von C-Bibliotheken über Project Panama zu erleichtern. Mit Coffi lassen sich C-Funktionsdefinitionen in Clojure sehr natürlich übersetzen, wodurch der Aufwand zur Nutzung nativer APIs drastisch reduziert wird. Besonders hervorzuheben ist die Fähigkeit, Funktionen mit proprietären C-Typen, Raw-Pointern oder komplexen Strukturen komfortabel abzubilden und aufzurufen.

Um SQLite mit Coffi und Project Panama in Clojure einzubinden, muss zunächst die native SQLite-Bibliothek für das Zielsystem kompiliert und zugänglich sein. Das Laden der Bibliothek erfolgt über die Coffi-Funktion ffi/load-library, wobei der Pfad zur nativen Datei angegeben wird. Im Anschluss können sämtliche Funktionen der SQLite C API über entsprechendes Mapping definiert und verwendet werden. Das Öffnen einer Datenbankverbindung mit sqlite3_open_v2 gilt als Einstiegspunkt und ist ein gutes Beispiel für den Umgang mit sogenannten Out-Parametern in C. Da die Funktion in C einen Zeiger auf einen Datenbank-Pointer erwartet, den sie beschreibt, wird dieser Puffer in Clojure mit Hilfe eines Arena-basierten Speichermanagements zur Laufzeit allokiert.

Durch das Deserialisieren des Zeigers wird ein in Clojure handhabbares Objekt erzeugt, das in weiteren Aufrufen verwendet werden kann. Die Verwaltung von SQLite-Statements ist ein zentrales Element für effiziente Datenbankarbeitsabläufe. Prepared Statements erlauben die Wiederverwendung von SQL-Abfragen, wodurch sich Leistungsvorteile durch Reduktion von Parsing und Compilierung erzielen lassen. Mit Coffi kann die Funktion sqlite3_prepare_v2 in Clojure perfekt nachgebildet werden. Hierbei wird erneut mit Out-Pointern gearbeitet, um das Statement-Objekt zu erhalten.

Eine zusätzliche Herausforderung stellt die Verwaltung von Parametern dar, da jedes SQL-Statement unterschiedliche Typen als Eingaben verlangen kann. Das Binden von Parametern an ein vorbereitetes Statement ist untrennbar mit der SQLite C API verbunden. Die Implementierung umfasst Bind-Funktionen für ganze Zahlen, Fließkommazahlen und Text. Im Falle von Textparametern ist es wichtig, einen geeigneten Destruktor-Modus zu definieren, um Speicherlecks zu vermeiden oder korrekt mit transienten Strings umzugehen. Coffi bietet einen Mechanismus, um dies via Memory-Segmenten abbilden zu können.

Ein mächtiges Feature ist das automatische Erkennen des Parametertyps, um zur passenden Bind-Funktion zu greifen. So lassen sich in Clojure-Funktionen wie bind-params gestalten, die auf Basis des Typs der übergebenen Werte die korrekte SQLite-Bind-Funktion wählen und ausführen. Dadurch wird die API für Nutzer sehr bequem und flexibel. Natürlich darf die Lebenszyklusverwaltung des Datenbankzugangs nicht fehlen. SQLite-Objekte müssen geschlossen werden, um Ressourcenauslastung und Fehler zu vermeiden.

Mit einer einfachen Definition von sqlite3_close in Coffi lässt sich das zuverlässig umsetzen. Damit verbunden ist häufig eine Verbindungspool-Strategie, die gerade bei parallelen oder skalierenden Anwendungen essenziell ist. Eine Möglichkeit ist die Verwendung von Java-Klassen wie LinkedBlockingQueue, um eine Menge an geöffneten Verbindungen zu verwalten, die gegebenenfalls wiederverwendet oder geschlossen werden. Zudem empfiehlt es sich, die SQLite-Konfiguration für Webserver-basierten oder multiplen Nutzerbetrieb anzupassen, indem pragmatische Einstellungen per PRAGMA-SQL-Befehle bei der initialen Verbindung gesetzt werden. Zum Beispiel kann das Journal im WAL-Modus betrieben oder der Cache für bessere Performance eingestellt werden.

Der Kern der Ausführung von SQL-Abfragen besteht darin, das vorbereitete Statement zu verwenden, gebundene Parameter zu übergeben, anschließend sqlite3_step aufzurufen, um Zeilen zu fetchen, und schließlich das Statement zu resetten und Bindings zu löschen. Coffi unterstützt auch hier die C-Funktionsaufrufe und die nötige Schleifenlogik kann in Clojure elegant realisiert werden. Der Vorteil der nativen Interaktion lässt sich auch in Benchmarks sehen. In einfachen Tests konnte die Performance im Vergleich zu herkömmlichen JDBC-Treibern um das Dreifache verbessert werden, was insbesondere bei Read-Only-Workloads interessant ist. Die direkte Nutzung der SQLite C API eliminiert einige Java-Wrapper-Schichten und ermöglicht so geringere Latenzen und weniger Overhead.

Die Kombination von Clojure mit der nativen SQLite API über Project Panama und Coffi ist somit gerade für Anwendungen mit hohen Performance-Anforderungen und funktional-programmatischen Anforderungen ein spannender Ansatz. Zwar ist die Umsetzung noch nicht vollständig, kann aber als robustes Fundament für produktive Systeme dienen. Darüber hinaus zeigt diese Integration den Vorteil des modernen Java FFIs auf, das Entwicklern große Flexibilität bietet, ohne Sicherheit oder Lesbarkeit zu opfern. Die Pflege des Quellcodes bleibt dank der klaren, gut dokumentierten SQLite C API übersichtlich. Die Community und Dokumentation rund um Coffi und Project Panama wachsen stetig, was die Adoption zusätzlich fördert.