Apple TV+’s Science-Fiction-Serie Severance hat seit ihrer Veröffentlichung eine immense Resonanz erfahren und wird vielfach als scharfe Kritik am kapitalistischen System gefeiert. Das spannende Konzept, bei dem Mitarbeiter durch eine neuartige Hirnoperation ihre Arbeits- und Privatwelten strikt voneinander trennen können, fasziniert Zuschauer weltweit. Die Serie zeigt eindrücklich, wie die sogenannten „Innies“, die während ihrer Arbeitszeit unter der Kontrolle ihres Konzerns Lumon Industries stehen, wie eine moderne Dienerschaft behandelt werden, die praktisch keine persönliche Selbstbestimmung mehr besitzt. Trotz der großartigen schauspielerischen Leistungen und der einzigartigen visuellen Umsetzung gelingt es Severance jedoch nicht, eine tiefgehende Kapitalismuskritik anzubieten. Stattdessen bleibt die Satire oft an der Oberfläche und konzentriert sich auf die skurrilen und erschreckenden Symptome einer entfremdeten Arbeitswelt, ohne die zugrunde liegenden ökonomischen Kräfte ausreichend zu beleuchten.

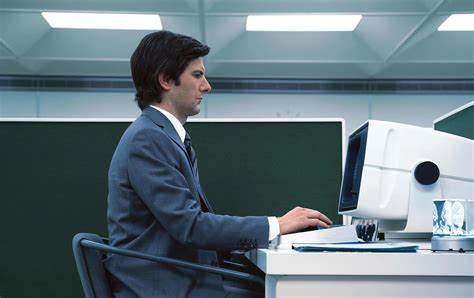

Die Grundidee der Serie ist originell und spricht ein aktuelles Gefühl der Unzufriedenheit und Entfremdung in der modernen Arbeitswelt an. Lumon Industries lässt seine Mitarbeiter einer Operation unterziehen, die ihre Persönlichkeiten in einen „Outie“ und einen „Innie“ spaltet. Während der Innie ausschließlich bei der Arbeit existiert und keinerlei Bezug zu seinem privaten Leben hat, lebt der Outie außerhalb der Firma ohne das Wissen um die Arbeitszeit. Diese entmenschlichende Teilung zeigt auf drastische Weise, wie sich Beruf und Privatleben trennen und wie Arbeit zu einer bedrückenden, nahezu fremdbestimmten Existenzform wird. Viele Zuschauer, insbesondere solche, die selbst in monotonen Bürojobs gefangen sind, können die absurde Bürokratie, die Sinnlosigkeit der Arbeit und die rigide Kontrolle, die Lumon über ihre Beschäftigten ausübt, nachvollziehen.

Die satirischen Elemente, mit denen Severance in die Welt der absurden Bürorituale eintaucht, sind von bemerkenswerter Genauigkeit. Ob es die sinnlosen „Macro-Data Refinement“-Aufgaben sind, bei denen Zahlen ohne klaren Zweck bearbeitet werden, oder die spärlichen und lächerlichen Mitarbeitervorteile wie Lumon-gebundene Werbegeschenke und zwanghafte „Team-Building“-Veranstaltungen – all das spiegelt reale Erfahrungen vieler Angestellter wider, die sich zynisch aber resigniert mit ihrer Arbeitswelt arrangieren. Dabei zeigt die Serie auch auf, wie psychologische Kontrolle und Manipulation eingesetzt werden. So dienen etwa Befragungen, Überwachung durch versteckte Kameras und sogar Zwangsaufenthalte in einem finsteren „Breakroom“, in dem Mitarbeiter endlose Wiedergaben von Entschuldigungen rezitieren müssen, der Aufrechterhaltung eines autoritären Regimes. Der Kult um den Unternehmensgründer Kier Eagan, der fast schon religiöse Züge annimmt, stammt ebenfalls aus dem realen Phänomen der überhöhten Verehrung von Firmenlenkern.

Man kann Parallelen zu heutigen Tech-Visionären und der Jüngerschaft sehen, die ihnen praktisch grenzenlosen Gehorsam gewähren. Die „Neun Grundprinzipien“ der Firma entsprechen dabei einer Art betriebsamem Dogma, das Erfolg und Unterwerfung als untrennbar verbindet. Während diese Darstellung eine genaue Skizzierung der Symptome des kapitalistischen Arbeitsalltags gelingt, bleibt die Serie bemerkenswert ahistorisch und kontextarm, wenn es um die erklärenden Ursachen für diese Zustände geht. Es wird nicht ausreichend dargelegt, wie der Kapitalismus als System hinter derartigen Ausbeutungsverhältnissen steht oder wie Profitstreben all diese Leiden motiviert und aufrechterhält. Die Unternehmensführung in Severance wirkt weniger wie gierige Kapitalisten, sondern eher wie ideologisch verbissene Fanatiker, die von der grenzenlosen Verwirklichung eines transhumanistischen Projekts getrieben sind.

Dieses Narrativ schwächt die antikapitalistische Botschaft erheblich, da nicht deutlich wird, warum Lumon die Kontrolle über die Mitarbeiter benötigt oder auf welchen Wegen die Firma Einnahmen erzielt. Die Frage der ökonomischen Rentabilität der „Severance“-Operation wird innerhalb der Serie kaum konkret thematisiert. Die Technologie ist zwar bahnbrechend, doch zugleich scheint sie noch am Anfang zu stehen und eher auf Skepsis außerhalb Lumons zu treffen. Die Darstellung von Arbeitsbedingungen, Entlohnung oder finanziellen Anreizen der Mitarbeiter ist äußerst diffus, was den Eindruck eines surrealen, künstlichen Universums verstärkt und den Bezug zur Realität verwässert. Einige begleitende Materialien der Serie deuten an, dass die Angestellten eine deutlich höhere Bezahlung als in herkömmlichen Jobs erhalten könnten, doch diese zentrale Information wird im Serienverlauf nicht überzeugend integriert.

Das Fehlen klarer ökonomischer Zusammenhänge lässt den kapitalismuskritischen Anspruch teilweise bloß als ästhetisches Statement wirken. Ebenso bleiben zentrale Motive der Hauptfiguren weitgehend unergründet. Während das Konzept, sich vom belastenden Bewusstsein der Arbeit abzutrennen, eine extreme und beklemmende Allegorie auf die emotionale Überforderung sein kann, erklärt Severance nicht befriedigend, warum Menschen eine derart drastische Maßnahme tatsächlich in Anspruch nehmen. Die persönlichen Umstände der Protagonisten, etwa Mark als Witwer oder Helly als Mitglied der Gründungsfamilie, liefern nur begrenzte Hinweise auf die innere Dynamik der Entscheidung zur „Severance“. Wichtige gesellschaftliche Faktoren wie Überarbeitung, prekäre Arbeitsbedingungen, finanzielle Zwänge oder soziale Isolation bleiben weitgehend ausgespart.

Ein weiterer Befund der Analyse ist, dass Severance trotz aller düsteren und surrealen Elemente das Leiden am Arbeitsplatz nicht direkt mit einem kapitalistischen Wirtschaftssystem verbindet, in dem Unternehmen vor allem auf Gewinnmaximierung ausgelegt sind. Die Serie zeigt kaum, dass die Philosophie der Ausbeutung und Unterdrückung von Arbeitskräften aus der Logik von Profit und Kapitalvermehrung herrührt. Somit fehlen zentrale Facetten der Kritik an der kapitalistischen Arbeitswelt, die für viele Zuschauer und kritische Beobachter heute zentral sind. Es bleibt nur die Erfahrung eines absurden, beängstigenden, institutionellen Wahnsinns, der aber nicht mit den realen Macht- und Kapitalstrukturen weithin versinnbildlicht wird. Nicht zuletzt stellt sich die Frage nach der Außenwelt von Lumon und wie diese Firmenstruktur und die „Severance“-Technologie in einen breiteren gesellschaftlichen Kontext eingebettet sind.

Die Serie selbst gibt wenig Hinweise darauf, dass Lumon nicht ein isoliertes, sondern vielmehr ein symptomatisches Beispiel einer breiten Entwicklung ist. Diese Abstraktion bietet zwar mehr Spielraum für Spannung und Mystery, macht es aber auch schwer, aus der Serie ein prägnantes politisches Statement zu extrahieren. Es fehlt die Darstellung anderer Lebens- und Arbeitsrealitäten, die den systemischen Druck auf die Figuren in Lumon erklärt. Erst am Ende der zweiten Staffel zeichnet sich eine größere Weltsicht ab, als enthüllt wird, dass die scheinbar verstorbene Gemma tatsächlich im Auftrag von Lumon als Versuchskaninchen für weitere „Severance“-Abläufe dient. Dies öffnet eine mögliche Tür zu einem erweiterten Verständnis der technologischen Potenziale und moralischen Abgründe, die mit der Grundidee verbunden sind.

Trotzdem bleibt unklar, wie die Gesellschaft als Ganzes mit solchen Experimenten umgeht oder wie weit verbreitet das Verfahren ist. Severance ist somit sowohl eine faszinierende als auch frustrierende Serie. Sie gelingt hervorragend darin, die Absurditäten und Grausamkeiten modernen Büroalltags durch eine surreale, düstere Linse zu zeigen. Die Figuren sind überzeugend und die Erzählung spannend, doch die politisch-kapitalismuskritische Tiefe fehlt entscheidend. Die Serie scheut vor der Auseinandersetzung mit den ökonomischen Systemmechanismen zurück, die reale Arbeitsausbeutung verursachen und legitimieren.

Diese Oberflächlichkeit der Kapitalismuskritik liegt vielleicht auch daran, dass Severance von einem der größten und mächtigsten Konzerne produziert wird, der selbst tief in den Strukturen globaler Kapitalakkumulation verankert ist. Solche Produktionen profitieren von der wachsenden Skepsis gegenüber aktuellen Arbeitsbedingungen, setzen diese aber vor allem als profitträchtige Unterhaltung um. Die wirkliche Gefahr besteht darin, dass die Serie als radikale Kritik wahrgenommen wird, obwohl sie den Kapitalismus nur im Dekor angreift und die Leser oder Zuschauer nicht wirklich zum Nachdenken über die treibenden ökonomischen Kräfte herausfordert. Insgesamt lässt sich sagen, dass Severance ein spannendes, atmosphärisch dichtes Metaphernstück über Entfremdung, Kontrolle und Identitätsverlust am Arbeitsplatz ist. Es verdeutlicht viele Beschwerden, die in der heutigen Arbeitswelt immer drängender werden – von Überwachung über Leistungsdruck bis hin zur Hoffnungslosigkeit in monotonen Jobs.

Allerdings bietet es keine tiefgehende Analyse der kapitalistischen Logik hinter diesen Phänomenen und verschiebt den Fokus stattdessen auf das mystische, fast religiöse Regime von Lumon Industries. Für diejenigen, die nach einer rigorosen antikapitalistischen Erzählung suchen, wird die Serie daher vermutlich enttäuschend oberflächlich wirken. Dennoch kann Severance als wichtiger Beitrag zur kulturellen Debatte über Arbeit, Technik und Selbstbestimmung begriffen werden. Die Serie zeigt eindrucksvoll, wie aktuelle gesellschaftliche Entwicklungen in der digitalen und postindustriellen Wirtschaft Ängste vor Entmenschlichung und Kontrollverlust verstärken. Wenn spätere Staffeln die Hintergründe und den gesellschaftlichen Kontext noch stärker ausarbeiten, könnte Severance sich zu einer bedeutenderen Kapitalismuskritik mausern.

Bis dahin bleibt das Werk vor allem spannende Unterhaltung mit subtilen Anklängen an realen Problemen – eine Entwicklung, die Anlass zur Hoffnung, aber auch zum kritischen Nachdenken geben sollte.