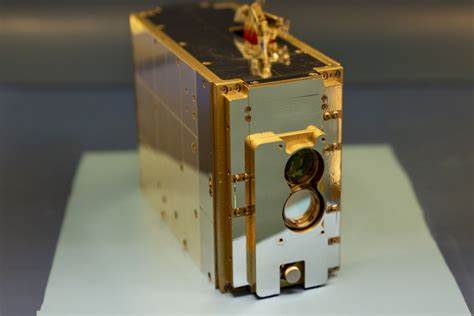

Die Kommunikation im Weltraum erlebt derzeit eine spannende Revolution, an der China mit seiner neuartigen Laserkommunikationstechnologie eine entscheidende Rolle spielt. Ein chinesisches Unternehmen hat erfolgreich eine Datenübertragungsrate von 400 Gigabit pro Sekunde zwischen zwei Satelliten in der niedrigen Erdumlaufbahn (LEO) demonstriert. Dieser Erfolg ist ein Meilenstein im Ausbau leistungsfähiger Satelliten-Internet-Netzwerke und zeigt die rasante Entwicklung Chinas im Bereich der kommerziellen Raumfahrt und Telekommunikationstechnologien. Das Unternehmen hinter diesem Fortschritt ist Laser Starcom, ein in Peking ansässiger kommerzieller Raumfahrtspezialist, der im Jahr 2020 gegründet wurde. Im November des Vorjahres brachte Laser Starcom zwei Satelliten mit den Namen Guangchuan 01 und Guangchuan 02 mittels der Zhuque-2-Trägerrakete zur Umlaufbahn.

Die beiden Satelliten testeten am 18. März erfolgreich einen optischen Datenlink über eine Distanz von 640 Kilometern. Dieser Laser-Verbindungstest war nicht nur in puncto Geschwindigkeit beeindruckend, sondern stellte auch wichtige technologische Anforderungen an Präzision und Stabilität unter realen orbitalen Bedingungen unter Beweis. Mit der erreichten Geschwindigkeit von 400 Gigabit pro Sekunde setzt das Unternehmen einen neuen Standard für intersatellitäre Laserkommunikation. Die Übertragung von 14,4 Terabyte an Geschäftsdaten innerhalb von knapp sieben Minuten spricht für eine signifikante Steigerung der Kapazitäten gegenüber bisherigen Systemen.

Allerdings ist anzumerken, dass der tatsächliche Datendurchsatz auf Basis der übertragenen Nutzdaten etwa 300 Gigabit pro Sekunde beträgt. Der angegebene Höchstwert beinhaltet zudem erforderliche Service- und Protokolldaten. Dennoch unterstreicht die Stabilität des Laserlinks mit einem Fehlerwinkel unter 5 Mikroradiant (entspricht 0,0002865 Grad) die exakte Steuerungs- und Ausrichtungstechnologie, die für solche Hochgeschwindigkeits-Verbindungen unabdingbar ist. Laserkommunikation im Weltraum unterscheidet sich grundlegend von herkömmlichen Funkverbindungen. Während klassische Satellitenkommunikation auf Radiowellen beruht, die vergleichsweise niedrigere Frequenzen nutzen, arbeitet die optische Datenübertragung mit Lichtwellen – ultrahochfrequent und gebündelt in Laserstrahlen.

Das ermöglicht nicht nur die deutlich höheren Datenraten, sondern bietet auch Vorteile hinsichtlich der Signalstabilität, Abhörsicherheit und Energieeffizienz. Doch Laserlinks stellen deutlich höhere Anforderungen an die präzise Nachführtechnik der Beam-Ausrichtungssysteme, da bereits kleinste Abweichungen im Strahlengang den Signalfluss unterbrechen können. Satelliten auf niedriger Erdumlaufbahn reisen mit enormer Geschwindigkeit von rund 7,8 Kilometern pro Sekunde. In diesem dynamischen Umfeld müssen die hochsensiblen und feinsteuerbaren Teleskopsysteme der Laserstar-Module die Bewegungen ausgleichen, um den laserbasierten Datenstrom zwischen entfernten Satelliten dauerhaft zu gewährleisten. Experten von Raumfahrtagenturen wie der ESA (Europäische Weltraumorganisation) betonen, dass diese Technologie den Schlüsselfaktor für künftige photonische Informationsnetze im Orbit darstellt.

Europa selbst arbeitet mit dem Projekt HydRON (High-throughput Digital and Optical Network) an optischen Satellitenlinks, die schneller als 100 Gigabit pro Sekunde sein sollen und in der Zukunft sogar Terabit-Geschwindigkeiten anpeilen. Dieses Vorhaben konkurriert direkt mit den Initiativen Chinas und den Plänen der USA, namentlich dem Starlink-Netzwerk von SpaceX. Chinas Vorstoß durch Laser Starcom liefert damit einen bedeutenden Impuls im globalen Rennen um die Vorherrschaft in der satellitengestützten Kommunikation. Auch Forschungen im Bereich der bodengebundenen Lasersignale sind ein essenzieller Baustein des Fortschritts. Atmosphärische Störungen wie Turbulenzen oder Streuungen stellen große Herausforderungen dar, wenn Satellitensignale zur Erde zurückgesendet werden.

Wissenschaftler des MIT Lincoln Laboratory meisterten dies kürzlich mit einem 200-Gigabit-pro-Sekunde-Link auf einem kleinen Satelliten, indem sie eine adaptive Protokolltechnik einsetzten, die Fehler effizient korrigiert und stabile Verbindungen trotz atmosphärischer Einflüsse sicherstellt. Die praktischen Anwendungsbereiche für laserbasierte Satellitenverbindungen sind vielfältig. Zum einen können durch diese Technik Datenmengen während eines einzigen Erdüberflugs einer Erdbeobachtungssatelliten enorm erhöht werden. Das verkürzt die Übertragungsdauer und ermöglicht schnellere Auswertungen wichtiger wissenschaftlicher und kommerzieller Informationen. Zum anderen geht der Trend zur Vernetzung großer Megakonstellationen von Tausenden Satelliten, wie sie beispielsweise bei Chinas Guowang oder Qianfan geplant sind, bei denen Inter-Satelliten-Links mit hoher Bandbreite essentiell sind, um die Netze effizient im All zu steuern und die Daten untereinander auszutauschen.

Laser Starcom bietet seine Kommunikationssysteme mit flexibel skalierbaren Datenraten von 10 Gigabit bis hin zu beeindruckenden 400 Gigabit pro Sekunde an. Diese Vielseitigkeit ermöglicht es, unterschiedliche Missionsprofile nicht nur unter dem Gesichtspunkt der Geschwindigkeit, sondern auch der Größe der Satelliten, der verfügbaren Energie und der Kosten zu realisieren. Der Erfolg Chinas auf dem Gebiet der Hochgeschwindigkeits-Laserkommunikation könnte sich auch auf künftige Raumfahrtprojekte wie die Internationale Lunar-Station auswirken. Der Optimismus von Experten wie Jade Wang vom MIT, die eine robuste Industrie für freie optische Kommunikation im Weltraum voraussagen, unterstreicht das weltweite Interesse an dieser Technologie. Ziele wie hochperformante Weltraumnetzwerke, die herkömmliche Glasfasernetze an Land dauerhaft ergänzen oder sogar herausfordern könnten, rücken damit immer näher in den Bereich des Möglichen.

Während bislang funkbasierte Satellitenkommunikation dominiert, öffnet die Lasertechnik mit ihren ultrahohen Datenraten neue Perspektiven für Wissenschaft, Industrie und militärische Anwendungen. Sie verspricht eine vernetzte, hochintegrierte Raumfahrzinfrastruktur, die globale Konnektivität, Echtzeit-Datenaustausch und geschützte Kommunikation vereint. Die Herausforderungen bleiben jedoch. Unter anderem müssen technische Hindernisse wie die Gewährleistung der präzisen Strahlsteuerung bei extremen Geschwindigkeiten, die Entwicklung leistungsfähiger, aber energieeffizienter Lasertransceiver und die Umsetzung trotz widriger kosmischer und atmosphärischer Bedingungen bewältigt werden. Hinzu kommen regulatorische und sicherheitsrelevante Aspekte bei der globalen Nutzung von satellitengestützter Laserkommunikation.

Ungeachtet dessen bleibt die Demonstration durch Laser Starcom und China ein wegweisendes Signal, dass der Zukunftsmarkt für ultraschnelle optische Satellitenkommunikation nicht länger nur ein theoretisches Konzept ist. Mit steigenden Investitionen und vermehrten kommerziellen Raumfahrtunternehmen wächst auch das technologische Ökosystem, das von hochperformanten Laserinterlinks profitieren wird. Diese Entwicklungen befeuern die Ankündigungen nationaler sowie internationaler Raumfahrtprogramme, wie sie gegenwärtig in den USA, Europa und China stattfinden, und tragen zur Fortsetzung eines wettbewerbsintensiven technologischen Wettlaufs bei. Für Nutzer weltweit bedeutet das perspektivisch bessere digitale Vernetzung, mehr und schnellere Datenverfügbarkeit und innovative Anwendungen im Bereich des Internets der Dinge, der Satellitenbilder, der Erdbeobachtung und der interplanetaren Kommunikation. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Chinas Erfolg bei der Demonstration eines 400-Gigabit-pro-Sekunde-Laserlinks zwischen Satelliten nicht nur ein Technologie-Meilenstein ist, sondern auch die Basis für die künftige, global vernetzte Weltrauminfrastruktur legt.

Die Intensivierung der Forschungs- und Entwicklungsarbeiten auf diesem Gebiet dürfte das Kommunikationszeitalter im All in den nächsten Jahrzehnten fundamental mitgestalten und gleichzeitig neue Impulse im weltweiten Wettstreit um Innovationsführerschaft und wirtschaftlichen Erfolg in der Raumfahrt geben.