In der heutigen digitalen Welt gewinnen Influencer und Content Creator ständig an Einfluss und Reichweite. Viele Menschen nutzen Plattformen wie TikTok, Instagram oder YouTube, um Einblicke in ihr Leben, ihre beruflichen Tätigkeiten oder ihre Leidenschaften zu geben. Dabei zeichnen sich besonders sogenannte „professionelle“ Influencer durch die Verknüpfung ihres Berufs mit der Online-Welt aus. Diese Entwicklung wirft jedoch wichtige Fragen auf – vor allem, wenn es um Berufe geht, deren Hauptzweck darin besteht, anderen Menschen zu helfen oder sensible Daten zu schützen. Einfluss nehmen und inspirieren kann wertvoll sein, doch sollte Influencing niemals zu einem Beruf werden, der die Integrität und den Respekt vor der eigenen Arbeit und den betreuten Personen gefährdet.

Ein bedeutendes Beispiel bietet die Welt der Juristen. Immer mehr Anwälte erzählen auf TikTok oder Instagram von ihrem juristischen Alltag – sei es bei der Vorbereitung einer Verhandlung, dem Umgang mit Mandanten oder beim Studium der Rechtswissenschaften. Diese Videos haben durchaus positive Aspekte, da sie jungen Menschen Orientierung bieten und ein realistisches Bild eines oftmals als trocken und kompliziert wahrgenommenen Berufs vermitteln. Dennoch stellt sich die Frage, ob das Teilen solcher Inhalte die beruflichen Grenzen überschreitet. Das Problem entsteht, wenn das Privatleben und die berufliche Rolle vermischt werden und so die Vertraulichkeit von Mandanten gefährdet wird oder die berufliche Glaubwürdigkeit in Frage gestellt wird.

Der Fall eines TikTokers, der angeblich von seinem Großkanzlei-Arbeitsplatz entlassen wurde, weil er Inhalte aus seinem Berufsalltag veröffentlichte, verdeutlicht diese Problematik eindrücklich. Es ist keineswegs selbstverständlich, dass Arbeitgeber diese Art der öffentlichen Darstellung akzeptieren. Besonders in stark regulierten Bereichen wie dem Rechtswesen bestehen strikte Vorschriften und ethische Verpflichtungen, die eine zu offene Kommunikation erschweren. Die Sorge vieler Kollegen und Klienten, dass ihre Anwälte auf sozialen Medien Präsenz zeigen und dadurch möglicherweise Interessenkonflikte oder Haftungsrisiken eingehen könnten, ist nachvollziehbar. Es entsteht der Eindruck, dass sich manche Influencer mehr als Online-Content Creator denn als ernsthafte Berufstätige verstehen, was ihr Image und das ihrer Branche beschädigen kann.

Ein ähnliches Problem existiert in der Mode- und Luxusbranche, wie der Fall einer ehemaligen Mitarbeiterin eines großen Luxuslabels zeigt. Diese Bloggerin wurde gefeuert, weil sie sich negativ und offen über Kunden äußerte, die sie kritisch als langweilige „New Yorker Influencer“ bezeichnet hatte. Dies war nicht nur eine Frage der Unternehmenspolitik, sondern verdeutlicht, wie eng die Online-Welt mit dem Berufsleben verbunden ist und welche Risiken schlechte Online-Kommentare bergen können. Die Grenzen zwischen privatem Meinungsbild und professionellem Auftreten verschwimmen, was äußerst vorsichtiges Verhalten erfordert. Auch im Bildungsbereich sorgen Influencer unter Lehrern für Diskussionen.

Immer wieder posten pädagogische Fachkräfte Videos, die Szenen aus dem Unterricht oder Interaktionen mit Schülern zeigen. Diese Videos erfreuen sich oft enormer Beliebtheit, doch der ethische Rahmen wird häufig vernachlässigt. Eltern mögen zwar einer Medienfreigabe zugestimmt haben, doch diese gilt zunächst für schulische Zwecke und nicht für private Social-Media-Kanäle der Lehrkräfte. Schülerinnen und Schüler als Content-Elemente für die eigene Online-Präsenz zu nutzen, ohne die Auswirkungen auf ihre Privatsphäre und ihr Wohlbefinden zu bedenken, ist bedenklich. Selbst scheinbar harmlose Inhalte, wie das gemeinsame Lösen von Wordle oder anderen Spielen, werfen die Frage auf, warum die intimen Momente der Kinder veröffentlicht werden sollten und welchen Nutzen sie für die Betroffenen haben.

Im sensiblen Bereich der psychischen Gesundheit ist die Problematik noch gravierender. Therapeuten, Psychologen oder Coaches, die über ihre Klienten oder Therapie-Sitzungen auf Social Media sprechen, riskieren nicht nur ihren beruflichen Ruf, sondern auch gravierende rechtliche Konsequenzen. Der Schutz der Privatsphäre und die Einhaltung gesetzlicher Bestimmungen wie der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) oder des Health Insurance Portability and Accountability Act (HIPAA) sind hierbei von größter Bedeutung. Die Instrumentalisierung von Klientenproblemen für die eigene Reichweite ist nicht nur unethisch, sondern auch strafbar und verstößt gegen die Grundprinzipien, die diesen Berufen zugrunde liegen. Die Ursachen, warum viele Berufstätige ihre Arbeit mit dem Influencertum vermischen, liegen oftmals in dem Wunsch, eine zusätzliche Einkommensquelle zu erschließen oder sich selbst zu vermarkten.

Gerade in Zeiten unsicherer Anstellungen und zunehmendem Druck auf Angestellte erscheinen soziale Medien als einfache Plattform, um persönliche und finanzielle Freiheit zu erlangen. Doch häufig führt dies in die Falle, von beiden „Welten“ – der beruflichen und der digitalen – gefangen zu sein. Die klare Trennung zwischen Arbeitszeit und Freizeit, zwischen professioneller Pflicht und persönlichem Ausdruck, geht verloren. Die Gefahr, am Ende weder wirklich erfolgreich im Beruf zu sein, noch als Influencer dauerhaft zu bestehen, ist groß. Es gibt allerdings Ausnahmen, die vorbildhaft zeigen, wie man Influencing verantwortungsvoll betreiben kann.

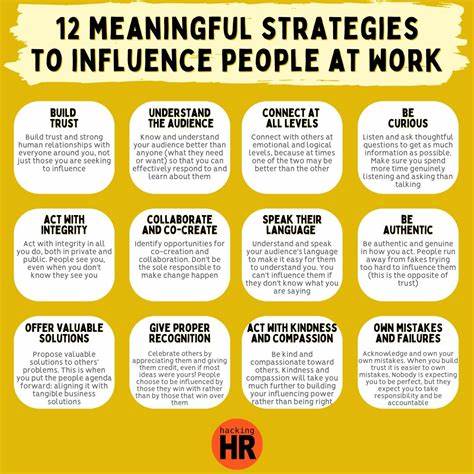

Anwältin Tay, bekannt auf TikTok unter @thecorporatedogmom, teilt vor allem ihre persönlichen Erfahrungen und Lebensmomente, ohne dabei Mandanten oder vertrauliche Informationen in den Mittelpunkt zu stellen. Sie konzentriert sich auf ihr Studium, ihre Herausforderungen und ihr Leben abseits des beruflichen Alltags. Solche Formate bieten einerseits realistische Einblicke, andererseits bewahren sie den ethischen Standard und respektieren die Grenzen der Vertraulichkeit und Privatsphäre. Wichtig ist deshalb, dass Berufstätige, die sich als Influencer positionieren wollen, ihre Online-Auftritte genau planen und sich an klare Regeln halten. Ein sorgfältiger Blick in die Arbeitsverträge, das Beachten der Firmenrichtlinien und das Bewusstsein über die eigenen Verantwortlichkeiten sind essenziell.

Was im Büro oder in der Praxis nicht geteilt werden darf, sollte auch nicht online verbreitet werden. Letztlich zahlen nicht die Follower, sondern die Arbeitgeber die Rechnungen, und auch der Schutz der betreuten Personen muss an erster Stelle stehen. Darüber hinaus sollten Berufstätige, die mit ihrem Job Inhalte auf Social Media teilen, sich stärker auf das eigene Erleben und Lernen konzentrieren, statt ihren Content auf das Ausnutzen anderer Personen aufzubauen. Eine transparente, authentische und zugleich professionelle Kommunikation schützt nicht nur den Einzelnen vor Konsequenzen, sondern trägt auch dazu bei, den Respekt gegenüber der eigenen Profession aufrechtzuerhalten. Die Rolle von Influencern in professionellen Branchen wird sicherlich weiter wachsen – seien es Juristen, Lehrer, Therapeuten oder andere Berufsgruppen.

Doch es gilt, die Balance zwischen Offenheit und Professionalität strikt zu wahren. Wer die Gratwanderung zwischen Beruf und Influencertum nicht beherzigt, riskiert nicht nur den Verlust seiner Stelle, sondern auch das Vertrauen derjenigen, denen er beruflich verpflichtet ist. Die Digitalisierung hat den Weg freigemacht für neue Formen der Kommunikation und Selbstvermarktung. Influencing kann eine wertvolle Ergänzung zum beruflichen Alltag sein, stellt aber auch eine große Verantwortung dar. Professionelles Arbeiten erfordert auch im digitalen Zeitalter Diskretion, Achtung vor der Privatsphäre und das Bewusstsein, dass manche Aspekte des Berufs einfach nicht für die Öffentlichkeit bestimmt sind.

Abschließend lässt sich sagen, dass Influencing niemals zum Beruf erhoben werden sollte, wenn dadurch grundlegende ethische Prinzipien verletzt werden. Es bleibt eine spannende Herausforderung für alle Berufstätigen, die in einer immer vernetzteren Welt bestehen wollen, ihren Online-Auftritt so zu gestalten, dass er ehrlich, respektvoll und professionell ist – ohne dabei die Integrität ihrer Arbeit oder das Wohl der betreuten Personen zu gefährden.