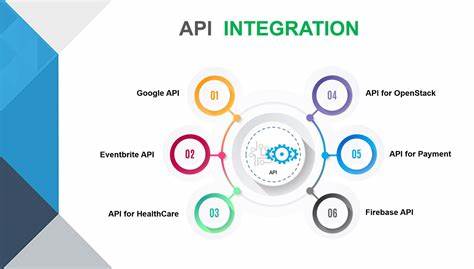

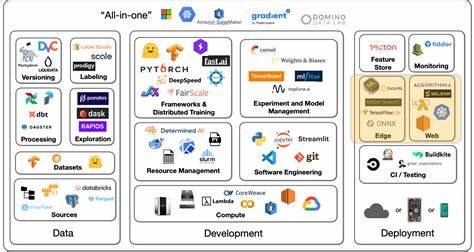

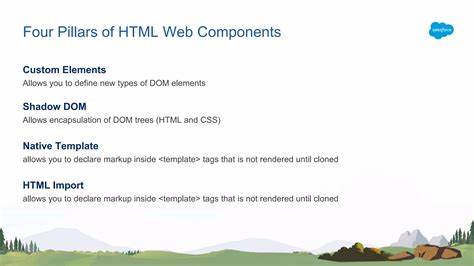

In der heutigen digitalen Welt sind API-Integrationen das Rückgrat moderner Anwendungen und Datenverarbeitungsprozesse. Unternehmen möchten ihre Daten nahtlos zwischen verschiedenen Systemen und Plattformen austauschen, ohne dabei auf teure, eingeschränkte SaaS-Lösungen oder unflexible Drag-and-Drop-Tools angewiesen zu sein. Eine innovative Möglichkeit, dieses Ziel zu erreichen, liegt in der Verwendung von SQL und YAML für die Erstellung kompletter API-Workflows, die direkt mit der eigenen Datenbank kommunizieren. Diese Kombination bietet eine offene, skalierbare und gleichzeitig leicht wartbare Alternative zu klassischen Integrationsplattformen. Die Nutzung von SQL und YAML erlaubt es Entwicklern, die volle Kontrolle über die Datenflüsse zu behalten und gleichzeitig bewährte Softwareentwicklungspraktiken wie Versionierung, Zusammenarbeit und Continuous Integration/Continuous Deployment (CI/CD) zu implementieren.

So entsteht ein klar strukturierter, nachvollziehbarer und reproduzierbarer Integrationsprozess, der sich optimal in bestehende DevOps-Umgebungen einfügt. Ein großer Vorteil dieses Ansatzes ist die bidirektionale Datenflussfähigkeit zwischen APIs und Datenbanktabellen. Daten können von APIs abgerufen und in der Datenbank zwischengespeichert werden, wo sie anschließend mit der gewohnten SQL-Power transformiert, analysiert und mit Geschäftslogik angereichert werden. Im Gegensatz zu herkömmlichen iPaaS- oder ETL-Lösungen, bei denen die Daten oft auf proprietärer Infrastruktur verarbeitet werden und zusätzliche Kosten pro Datensatz anfallen, ermöglicht dieser moderne Ansatz den Betrieb ohne solche laufenden Kosten. Die Nutzung von YAML als deklarative Sprache für die Definition von Integrationsabläufen macht die Workflows klar verständlich und einfach zu warten.

Das menschenlesbare Format ist ideal für die Zusammenarbeit im Team und erleichtert durch Versionierung die Nachverfolgbarkeit von Änderungen. Die Einbindung dynamischer Ausdrücke und Templates, zum Beispiel mittels Jinja oder Python-Scripts, ermöglicht dabei auch komplexe und variable Logik innerhalb des YAML-Workflows. Entwickler können Umgebungsvariablen flexibel handhaben, Anfragen dynamisch gestalten oder mehrstufige API-Interaktionen orchestrieren, ohne dafür komplizierte, proprietäre Programmierumgebungen nutzen zu müssen. Die direkte Kombination mit SQL-Abfragen erlaubt es, die massiven Möglichkeiten relationaler Datenbanken vollständig zu nutzen. Daten, die aus APIs stammen, können im eigenen Snowflake, PostgreSQL oder anderen SQL-Datenbanken verarbeitet und analysiert werden, ohne dafür importierte Datensilos zu erzeugen.

So können Kunden beispielsweise Bestellungsauswertungen aus einem Shopify-Shop abrufen, anhand der Daten Kundenmetriken berechnen und diese Ergebnisse anschließend zurück in eine Marketingplattform wie Mailchimp einspielen. Die Verwendung von SQL bei der Datenbearbeitung bietet hier den zusätzlichen Vorteil, dass komplexe Berechnungen, Filterungen und Aggregationen effizient und performant ausgeführt werden. Darüber hinaus entfallen bei der Wahl eines Code-first-Ansatzes oft die Limitierungen klassischer iPaaS-Systeme, die durch Drag-and-Drop-Oberflächen und einen eingeschränkten Funktionsumfang geprägt sind. Stattdessen entsteht ein vollständig anpassbares Framework, das sich exakt an die individuellen Geschäftsanforderungen anpassen lässt. Die offene Natur erlaubt es zudem, Integrationen lokal zu entwickeln, automatisierte Tests durchzuführen und mithilfe von CI/CD-Pipelines in die Produktion zu überführen.

Damit eröffnet sich Entwicklern eine Welt, in der sie auf langwierige manuelle Eingriffe verzichten können, Qualitätsstandards leicht einhalten und skalierbare Architekturen entwerfen. Die Vorteile gegenüber klassischen SaaS-basierten Integrationsplattformen liegen aber nicht nur in der technischen Flexibilität. Oftmals sind diese Plattformen mit einem Kostenmodell verbunden, das sich pro API-Aufruf oder verarbeitetem Datensatz staffelt und somit die Betriebskosten mit wachsendem Geschäft signifikant in die Höhe treibt. Die beschriebene Herangehensweise hingegen vermeidet solche zusätzlichen Kosten, da die API-Kommunikation direkt mit der eigenen Datenbank orchestriert wird und sämtliche Zwischenergebnisse dort persistiert sind. Dies erhöht auch die Datensicherheit und Compliance, weil sensible Informationen nicht in externen Systemen gespeichert und verarbeitet werden.

Besonders interessant ist dieser Ansatz für Unternehmen, die in stark regulierten Branchen tätig sind oder hohe Anforderungen an Datenkontrolle und Auditierbarkeit stellen. Ein Beispiel für eine praktische Umsetzung kann die Integration von Shopify-Bestellungen in die firmeneigene Snowflake-Datenbank sein. Dabei wird eine HTTP-Anfrage an die Shopify-API gesendet, um die aktuellen Bestelldaten abzurufen. Die Antwort wird mithilfe von Python-Ausdrücken in ein tabellarisches Format umgewandelt und in der Datenbank gespeichert. Anschließend können komplexe SQL-Abfragen ausgeführt werden, um Kundenmetriken wie Gesamtumsatz oder Bestellanzahl zu berechnen.

Im letzten Schritt lässt sich diese berechnete Metrik wieder per API an Plattformen wie Mailchimp übertragen, um gezielte Marketingkampagnen zu realisieren. Durch den Einsatz von personalisierten Python-Skripten während der API-Anfragen kann zudem die nötige Flexibilität erreicht werden, URLs dynamisch zu generieren oder JSON-Bodies präzise anzupassen. Der gesamte Ablauf ist dabei transparent, wiederholbar und im Team leicht nachvollziehbar. Für Entwickler und IT-Teams bedeutet dies eine erhebliche Erleichterung bei der Verwaltung und Wartung von komplexen Integrationen, ohne auf teure Lizenzmodelle oder proprietäre Werkzeuge angewiesen zu sein. Die Einstiegshürde ist dank verfügbarer Open-Source-Projekte und klarer Dokumentation zudem niedrig, sodass selbst kleinere Teams oder Start-ups von den Vorteilen profitieren können.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Kombination von SQL und YAML als Basis für API-Integration eine wegweisende Lösung für moderne, skalierbare und kosteneffiziente Datenintegration darstellt. Sie hebt sich durch den Wegfall von SaaS-Lock-ins, die Nutzung bewährter Programmiersprachen und das Erreichen hoher Flexibilität deutlich von vielen Standardtools ab. Für Unternehmen, die ihre Datenarchitektur zukunftssicher und wartbar gestalten möchten, bietet sich hier eine ideale Möglichkeit, technische Hürden zu überwinden und einen echten Mehrwert aus den API-Daten zu schaffen. Dabei profitieren sie von der starken Community-Unterstützung, Open-Source-Technologien und dem Einsatz vorhandener Infrastruktur, die allesamt dazu beitragen, langfristig effizient, agil und unabhängig agieren zu können. Die Zukunft der API-Integration liegt somit in offenen, codeorientierten Ansätzen, die SQL und YAML als Kerntechnologien nutzen und die Grenzen zwischen Datenbanken, APIs und Geschäftslogik auflösen.

Anwender können so schnell reagieren, Innovationen vorantreiben und nachhaltige, robuste Systeme aufbauen, die genau ihren individuellen Anforderungen entsprechen.