Lithium-Ionen-Batterien sind das Herzstück moderner Energiespeicherlösungen, die in Smartphones, Elektrofahrzeugen und zahlreichen weiteren Anwendungen eingesetzt werden. Um die Energiedichte dieser Batterien weiter zu steigern, rückt das Element Silizium (Si) verstärkt in den Fokus der Forschung. Seine theoretische Kapazität ist mit etwa 3579 mAh pro Gramm annähernd zehnmal höher als die von herkömmlichem Graphit, was das Potential für leistungsfähigere Batterien enorm erhöht. Allerdings bringen Silizium-Anoden auch erhebliche Herausforderungen mit sich, die bislang den Weg zur breiten kommerziellen Anwendung erschweren.Ein zentrales Problem bei der Verwendung von Silizium als Anodenmaterial ist die enorme Volumenänderung von über 300% während der Lithium-Einlagerung (Lithiation) und -Auslagerung (Delithiation).

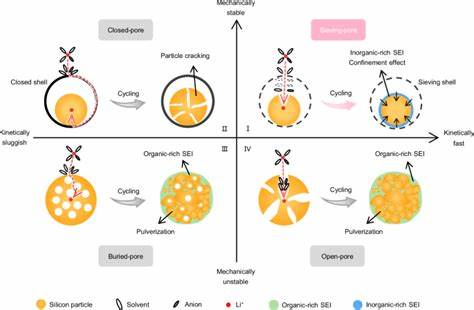

Diese drastischen Volumenänderungen verursachen mechanische Spannungen, die zum Zerbrechen der Partikel und zur Instabilität der Elektrodenstruktur führen. Zudem bilden sich unerwünschte und instabile Festkörperelektrolyt-Interphasen (SEI), die den Kapazitätsverlust beschleunigen und die Lebensdauer der Batterie reduzieren.Um diese Probleme zu lösen, haben Wissenschaftler verschiedene Designansätze verfolgt, um die mechanische Stabilität der Silizium-Anoden zu verbessern und gleichzeitig schnelle Lade- und Entladevorgänge zu ermöglichen. Herkömmliche Ansätze lassen sich klassischerweise in drei Strukturtypen unterteilen: offene Poren, vergrabene Poren und geschlossene Porenstrukturen. Offene Poren erleichtern zwar den schnellen Ionentransport, haben jedoch große spezifische Oberflächen, die zu intensiven Nebenreaktionen mit dem Elektrolyten führen.

Vergrabene Poren können Volumenänderungen nur unzureichend puffern und leiden unter langen Ionen- und Elektronentransportwegen. Geschlossene Poren bieten zwar mechanischen Schutz, führen jedoch zu schlechteren Ladegeschwindigkeiten aufgrund der diffusionshemmenden Schalen.Ein neuartiger und vielversprechender Ansatz ist die sogenannte Sieving-Poren-Architektur. Diese besonderen Poren besitzen einen nanoporösen Innenraum mit ausreichend Hohlraum, um die Volumenänderungen der Siliziumpartikel aufzunehmen, und eine engmaschige, sub-nanometer große Eingangspore, die als Filter für Ionen dient. Durch diese „Siebwirkung“ wird die Elektrolyteinwirkung gezielt gesteuert: Nur vorbesolvatierte Lithium-Ionen können in die Poren eindringen, während viele Lösungsmittelmoleküle davon ausgeschlossen werden.

Dies führt zu einer deutlich verbesserten Bildung einer stabilen, anorganisch reichen SEI-Schicht, welche mechanisch robust ist und die Siliziumpartikel innerhalb der Poren effektiv einkapselt.Die Entwicklung einer anorganisch reichen SEI innerhalb der Sieving-Poren sorgt nicht nur für eine stabile Oberfläche, sondern hat auch praktische Vorteile für die Batterieperformance. Zum einen ermöglicht die verdichtete SEI eine mechanische Abstützung, die das Aufbrechen und Formen von schädlichen kristallinen Lithiummetallsilizidphasen (c-Li15Si4) verhindert. Diese Phase ist bekannt dafür, mechanische Belastungen und Kapazitätsverluste während des Batteriebetriebs zu intensivieren. Die mechanische Einkapselung und die daraus resultierende Spannung bewirken über einen sogenannten Spannungs-Spannungskopplungseffekt, dass die Bildung dieses kristallinen Phasenformats gehemmt wird.

Das Resultat ist eine deutlich verbesserte Zyklusstabilität und eine Verringerung der Volumenexpansion auf etwa 58 % bei praktisch relevanten Kapazitäten.Auf der elektrochemischen Seite führt die Sieving-Poren-Struktur zu einer schnelleren Lithium-Ionen-Desolvation – also dem Abstreifen der Lösungsmittelmoleküle vor dem Eindringen in die Elektrode – und erleichtert so den Ionentransport durch die SEI-Schicht. Dies ist insbesondere für schnelles Laden bedeutend, da der Ionenzugang und die Transportgeschwindigkeit entscheidend sind. Die Aktivierungsenergien für den Lithium-Ionen-Übergang und den Transport durch die SEI sind bei Elektroden mit Sieving-Poren signifikant niedriger als bei herkömmlichen Siliziumanoden, was die hervorragenden Hochstromleistungen erklärt.Die Synthese dieser Sieving-Poren-Siliziumkohlenstoffkomposite erfolgt durch einen zweistufigen chemischen Gasphasendepositionsprozess.

Zunächst wird amorphes Silizium in die maßgeschneiderten mikroporösen Kohlenstoffstrukturen eingelagert. Im zweiten Schritt erfolgt die Kontrolle der Poreneingänge durch deponiertes Pyrolyse-Kohlenstoff aus Acetylen, der die Zugänge auf eine optimierte Größe zwischen 0,35 und 0,5 Nanometer reduziert. Diese präzise Kontrolle ist essenziell, um die Siebfunktion zu gewährleisten – Lithium-Ionen können hindurchtransportiert werden, größere solventgetragene Moleküle jedoch nicht. Übrigens ermöglicht die ursprüngliche Porengröße der Kohlenstoffträger eine ausreichende Reserve an Hohlraum für die Volumenänderung von Silizium und bewahrt zugleich eine hohe spezifische Leistung aufgrund der engen Integration.Materialcharakterisierungen mit Techniken wie Transmissionselektronenmikroskopie (TEM), energiedispersiver Röntgenspektroskopie (EDS), Röntgenbeugung (XRD), kleinwinkeliger Röntgenstreuung (SAXS) und Photoelektronenspektroskopie (XPS) bestätigen die präzise Struktur, die amorphe Natur des eingelagerten Siliziums und die Bildung einer anorganisch reichen SEI innerhalb der Sieving-Poren.

Parallel zeigen elektrochemische Messungen und In-situ-Volumenänderungsmessungen beeindruckende Ergebnisse: Die Anoden behalten über 97 % ihrer Kapazität nach 200 Zyklen bei, haben eine Anfangs-Coulomb-Effizienz von über 93 % und weisen eine Volumenausdehnung auf, die deutlich unter den üblichen 300 % liegt.Darüber hinaus bietet die Sieving-Poren-Technologie Vorteile für die Skalierbarkeit und industrielle Umsetzbarkeit, da die Verwendung von chemischer Gasphasendeposition auf modifizierten Kohlenstoffträgersubstraten ein reproduzierbares und kosteneffizientes Fertigungsverfahren darstellt. Die Flexibilität des Designs ermöglicht weiterhin Anpassungen hinsichtlich Si-Gehalt und Porengröße, um konkrete Anforderungen verschiedener Anwendungen zu erfüllen.In realen Anwendungsszenarien zeigt sich die Überlegenheit solcher Sieving-Poren-Siliziumelektroden auch in leistungsfähigen Lithium-Ionen-Pouchzellen. Kombiniert mit Graphit als Mischanode erzielen diese Zellen stabile Langzeitzyklen von über 1700 Ladezyklen bei hohen Strömen von 2 Ampere und zeichnen sich durch schnelle Ladezeiten von unter 10 Minuten aus.

Diese Werte sind sowohl für die Elektromobilität als auch für stationäre Energiespeicher von großer Bedeutung.Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Anwendung der Sieving-Poren-Architektur bei Silizium-Anoden die grundlegenden Herausforderungen der Volumenänderung, des SEI-Managements und der Transportkinetik adressiert und damit einen entscheidenden Fortschritt für die Entwicklung hochenergetischer, langlebiger und schnellladender Lithium-Ionen-Batterien schafft. Das Prinzip der Siebund Transport-Optimierung in der Nanoporenstruktur eröffnet neue Perspektiven, um das volle Potenzial des Siliziums in der Batterietechnologie zu nutzen und somit die Energiewende und Elektromobilität entscheidend zu unterstützen.