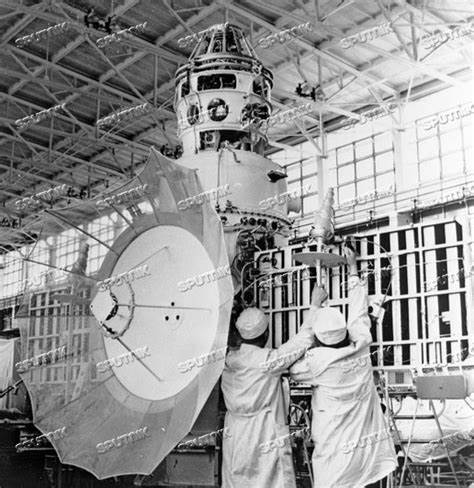

Die Raumfahrtgeschichte ist geprägt von spektakulären Erfolgen, aber auch von Misserfolgen, deren Nachwirkungen oft Jahrzehnte später noch zu spüren sind. Ein herausragendes Beispiel dafür ist die sowjetische Raumsonde Kosmos 482, die Anfang der 1970er Jahre auf eine Mission zum Planeten Venus geschickt wurde. Obwohl die Technologie jener Zeit revolutionär war, scheiterte die Mission damals dramatisch – und nun, fast ein halbes Jahrhundert später, wird das Raumfahrzeug voraussichtlich unkontrolliert zur Erde zurückkehren. Kosmos 482 wurde 1972 von der Sowjetunion gestartet und sollte die unbekannte Welt der Venus erkunden. Doch der Start verlief nicht wie geplant: Ein Raketenfehler verhinderte, dass die Sonde die Erdumlaufbahn verließ, um Kurs auf den Planeten zu nehmen.

Stattdessen verblieb das etwa 500 Kilogramm schwere Objekt in einer hochelliptischen Umlaufbahn um die Erde. Die letzten Jahrzehnte verbrachte die Landekapsel, eine etwa ein Meter große, kugelförmige Metallkapsel, damit, schrittweise niedriger zu kreisen – eine lange Reise, die in einem dramatischen Finale gipfeln wird. Der bevorstehende Wiedereintritt in die Erdatmosphäre stellt ein seltenes Ereignis dar, das Astronomie-Enthusiasten und Weltraumexperten gleichermaßen fasziniert. Auch wenn die genaue Eintrittszeit und der Ort schwer vorherzusagen sind, schätzen Wissenschaftler, dass die Sonde um den 10. Mai 2025 wieder zur Erde zurückkehren wird.

Die hohe Unsicherheit liegt daran, dass Bahnen kleiner Objekte im Weltraum durch Variationen in der Erdanziehung, Sonnenstrahlung und atmosphärischen Bedingungen ständig verändert werden. Ein zentraler Punkt der Diskussion ist, ob die Sonde den Wiedereintritt überstehen wird. Kosmos 482 wurde eigens für eine Landung auf der Venus entwickelt, deren Atmosphäre hauptsächlich aus Kohlendioxid besteht und deren Druck und Temperatur extrem sind. Die Konstruktion der Landekapsel ist daher robuster als viele andere Raumfahrzeuge, weshalb Experten vermuten, dass zumindest Teile davon intakt die Erdoberfläche erreichen könnten. Allerdings wird das Parachutesystem, das für eine sichere Landung auf der Venus vorgesehen war, nach so langer Zeit im All kaum noch funktionieren.

Ebenso ist das Hitzeschild der Sonde einem stetigen Verschleiß ausgesetzt, der seinen Schutz gegen die extremen Temperaturen beim Wiedereintritt beeinträchtigen könnte. Falls der Hitzeschild seine Funktion komplett verliert, würde die Sonde größtenteils verglühen und somit die Gefahr für Menschen minimieren. Bleibt der Schild jedoch intakt, könnte ein halber Tonnen schweres Metallobjekt mit hoher Geschwindigkeit auf die Erde stürzen. Die Geschwindigkeit wird vom niederländischen Raumfahrtexperten Marco Langbroek auf etwa 150 Meilen pro Stunde (circa 242 Kilometer pro Stunde) geschätzt – schnell genug, um bei einem Einschlag ernsthaften Schaden zu verursachen, sollte sich dieser in bewohntem Gebiet ereignen. Trotz der potenziellen Risiken beruhigen Experten die Öffentlichkeit.

Die Erde ist zu mehr als 70 Prozent von Wasser bedeckt, und die meisten Regionen mit Landmassiven sind dünn besiedelt, insbesondere in den Höhenlagen zwischen 51,7 Grad nördlicher und südlicher Breite, der wahrscheinlichen Eintrittspunkte der Sonde. Länder wie Kanada, Großbritannien oder Teile Südamerikas liegen somit in der potenziellen Bahn. Die Chance, dass die Sonde auf einen Menschen trifft, wird von Wissenschaftlern als äußerst gering eingeschätzt, vergleichbar mit den Risiken durch einen zufällig fallenden Meteorit oder gar einem Blitzschlag im Laufe eines Lebens. Die Geschichte von Kosmos 482 ist nicht nur eine Anekdote zur Erforschung des Weltraums, sie wirft auch interessantes Licht auf die Langzeitfolgen der Raumfahrt und die Herausforderungen der Weltraummüll-Problematik. Neben Satelliten und ungenutzten Raketenstufen sammelt sich seit Jahrzehnten auch toter Raumfahrtapparat in verschiedenen Umlaufbahnen um die Erde.

Das Risiko unkontrollierter Wiedereintritte, die potenziell Schäden anrichten könnten, wächst mit zunehmendem Verkehrsaufkommen im All. Internationale Beobachtungsstationen und Weltraumüberwachungseinrichtungen setzen daher alles daran, solche Objekte zu verfolgen. Im Fall von Kosmos 482 gelang es den Wissenschaftlern, mit moderner Technik diese jahrzehntelange Reise zu dokumentieren und eine grobe Prognose über deren Rückkehr zu erstellen. Die Forschungseinrichtungen greifen auf ein Netzwerk von Radarstationen und optischen Teleskopen zurück, die täglich tausende Trümmerteile und Satellitenobjekte beobachten. Solche Daten sind essenziell, um Warnungen für den möglichen Wiedereintritt auszusprechen und gegebenenfalls Schutzmaßnahmen zu ergreifen.

Neben den technischen und sicherheitsrelevanten Aspekten erfüllt die Geschichte von Kosmos 482 auch eine symbolische Funktion. Sie erinnert an eine Ära der Weltraumstrahlkraft, in der die Sowjetunion neben den USA das Wettrennen zum Mond und zur Venus dominierte. Die Missionen jener Zeit waren von großem Ehrgeiz geprägt, viele verhinderten jedoch eine vollständige Erforschung ihrer Zielobjekte. Heute, mit deutlich besseren Technologien und internationalen Kooperationen, sind Missionen zur Venus und anderen Planeten deutlich erfolgreicher und liefern faszinierende Einblicke in unser Sonnensystem. Die Akatsuki-Mission der Japan Aerospace Exploration Agency (JAXA) hat beispielsweise in den 2010er Jahren die Venus detailliert untersucht und viele einzigartige Daten über die Atmosphäre und klimatischen Bedingungen des Nachbarplaneten geliefert.

Solche fortschrittlichen Missionen bauen auf den beeindruckenden Pionierleistungen der Raumfahrtagenturen vom letzten Jahrhundert auf und profitieren von deren Erkenntnissen – nicht zuletzt auch aus weniger erfolgreichen Einsätzen wie Kosmos 482. Für die Öffentlichkeit bietet der unkontrollierte Wiedereintritt der sowjetischen Sonde eine seltene Gelegenheit, über Weltraumgeschichte und Raumfahrtrisiken nachzudenken. Während der Großteil der Bevölkerung wohl nichts von dem letzten Tanz des knapp 500 Kilogramm schweren Metallkörpers wahrnehmen wird, verfolgen Forscher, Medien und Amateurastronomen gespannt die Entwicklungen am Himmel. Dies ist auch ein Anlass, die zunehmende Bedeutung der Weltraumüberwachung und der Weltraummüllverwaltung hervorzuheben. Die wachsende Zahl von Satelliten, insbesondere von kommerziellen Megakonstellationen, führt zu einer nie dagewesenen Belastung der Erdumlaufbahn.

Internationale Kooperationen und Technologien zur aktiven Müllbeseitigung und präzisen Bahnkontrolle sind daher essenziell, um zukünftige Risiken zu minimieren. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die außer Kontrolle geratene Rückkehr von Kosmos 482 ein faszinierendes Beispiel für eine Geschichte ist, die Jahrzehnte in der Schwebe war und nun ein spektakuläres Kapitel abschließt. Sie verbindet technische Herausforderungen, historische Kontexte und zukünftige Perspektiven. Die bevorstehende Landung des halbtonnenschweren Relikts eines längst vergangenen Weltraumzeitalters mahnt uns gleichzeitig zur Vorsicht und Erneuerung im Umgang mit unserem Weltraumumfeld – eine Lektion, die gerade in der heutigen Zeit von großer Bedeutung ist.