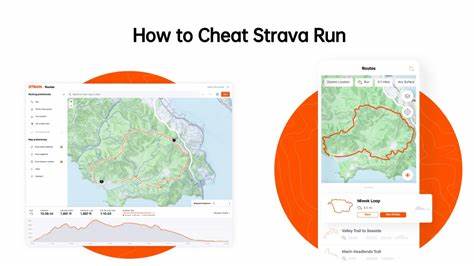

In der heutigen Welt hat sich das Laufen von einer simplen sportlichen Aktivität zu einem komplexen Teil des digitalen Lebens gewandelt. Plattformen wie Strava haben das Laufen und Radfahren revolutioniert, indem sie Sportlern eine Möglichkeit bieten, ihre Leistungen zu dokumentieren, zu teilen und sich mit Gleichgesinnten weltweit zu vernetzen. Doch was passiert, wenn dieser digitale Wettbewerb darum getäuscht wird? Die Webseite Fake My Run ist genau daran dran – und zwar nicht einfach aus Boshaftigkeit, sondern um einen größeren Punkt zu verdeutlichen. Fake My Run ist eine Webseite, die von Arthur Bouffard, einem Entwickler aus Den Haag, ins Leben gerufen wurde. Mit Fließtext, die technische Raffinesse und humorvolle Absichten kombiniert, bietet die Seite Nutzern die Möglichkeit, gefälschte Laufdaten zu generieren, die dann zu Fitnessplattformen wie Strava hochgeladen werden können.

Diese Läufe sehen täuschend echt aus – inklusive genauer Streckenverläufe auf Karten und realistisch wirkenden Leistungsdaten. Der Entwickler beschreibt sein Projekt als „Meilenstein fauler technischer Innovation“, doch steckt mehr dahinter als ein simpler Streich. Bouffard möchte mit Fake My Run keinen Schaden anrichten, sondern eine Diskussion anstoßen. Seine Intention ist es, die oft übersteigerte Bedeutung von digitalen Läufen und deren Trefferquote auf sozialen Medien zu hinterfragen. Durch die einfache Möglichkeit, Läufe zu fälschen, weist er auf die Fragilität der Wahrhaftigkeit in der digitalen Fitnesswelt hin.

Die Faszination an diesen gefälschten Laufdaten liegt in ihrer beeindruckenden Genauigkeit. Sie weisen realistisch anmutende Geschwindigkeiten auf, man sieht plausible Steigungen und Gefälle, und die Routen sind auf echten Karten nachvollziehbar. Wer ein Auge für Daten hat, könnte bei genauerer Prüfung Änderungen bemerken, aber für das normale Publikum wirken die Läufe absolut authentisch. So wird der Nutzer mit einer Herausforderung konfrontiert: Wie vertraut man den Zahlen, die online präsentiert werden? Die Motivation dahinter beruht auch auf Beobachtungen aus der Läufer- und Social-Media-Community. Für viele Menschen gilt ein Lauf erst dann als wirklich vollbracht, wenn er auf Plattformen wie Strava hochgeladen und von anderen bestaunt wird.

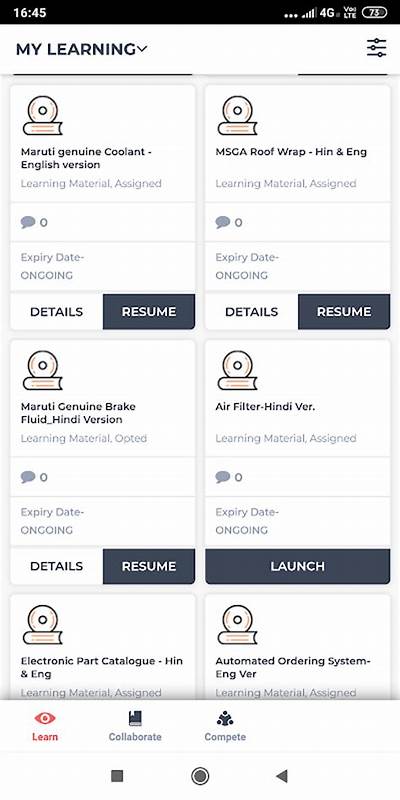

Die digitale Anerkennung gewinnt teilweise mehr Gewicht als das eigene sportliche Erlebnis. Die Frage, ob es sich tatsächlich um einen echten Lauf handelt oder um eine digitale Konstruktion, rückt damit in den Hintergrund. Diese Entwicklung wirft eine Reihe grundlegender Fragen über die Bedeutung von Fitness-Apps und die Rolle sozialer Medien auf. Sport und Bewegung sollten in erster Linie aus Freude und Gesundheit betrieben werden, doch Digitalisierung und Gamification verwandeln diese Aktivitäten zunehmend in Leistungssport mit öffentlicher Dokumentation. Die Glaubwürdigkeit von Leistungsdaten wird daher zu einem wichtigen Thema, vor allem in Zeiten, in denen Betrugstechnologien leichter zugänglich werden.

Fake My Run fungiert daher als Spiegel und Warnung zugleich. Das Projekt lenkt die Aufmerksamkeit darauf, wie sehr wir uns auf digitale Beweise verlassen und regt dazu an, kritisch mit diesen Informationen umzugehen. Ein Lauf oder Training ist mehr als nur eine Zahl oder eine Route auf der Karte – es ist eine persönliche Erfahrung, ein Erfolg, der im echten Leben stattfindet. Der Fall von Fake My Run erweckt auch dazu Leben die Diskussion über ethische Fragen im digitalen Sport. Ist das Fälschen von Läufen nur ein harmloser Scherz oder birgt es die Gefahr, das Vertrauen innerhalb einer Community zu zerstören? Für viele Nutzer kann der Schaden groß sein, wenn ehrliche Athleten und Freunde Zweifel an den Leistungen anderer entwickeln.

Gleichzeitig muss man anerkennen, dass magische Kniffe in der digitalen Welt schon immer Teil des technologischen Fortschritts waren. Die Auseinandersetzung mit solchen Themen ist in einer Zeit besonders relevant, in der Gesundheitstracker, Fitness-Apps und Wearables immer weiter in den Alltag integriert werden. Sie unterstützen uns nicht nur bei der Verbesserung unserer körperlichen Verfassung, sondern prägen auch zunehmend unser soziales Leben. Das Bedürfnis nach Anerkennung und der Vergleich mit anderen können dabei schnell eine ungesunde Dynamik annehmen. Interessanterweise hat die Reaktion auf Fake My Run eine Mischung aus Empörung und Faszination gezeigt.

Viele Nutzer haben die technische Leistung bewundert, während sie gleichzeitig die ethischen Bedenken zum Ausdruck brachten. Auf Twitter, beispielsweise, beschrieb Pedro Duarte, ein Marketingchef eines Softwareunternehmens, seine Gefühle gegenüber dem Projekt mit den Worten: "Unglaublich, ich hasse es und ich liebe es." Diese ambivalente Haltung spiegelt die Frage wider, wie wir als Gesellschaft mit Echtheit und Authentizität in der digitalen Welt umgehen. Fake My Run ist somit mehr als nur ein Werkzeug zum Betrügen. Es ist ein künstlerisches und technisches Statement, das die Grenzen zwischen Realität und digitaler Performance verschwimmen lässt.

Arthur Bouffard nutzt seine Fähigkeiten, um zu zeigen, dass nicht alles, was glänzt, auch echt sein muss, und dass wir als Nutzer wachsam bleiben sollten. Abschließend zeigt das Beispiel Fake My Run, wie eng Technik und gesellschaftliche Werte miteinander verflochten sind. Während Apps und digitale Plattformen unseren Alltag bereichern und vereinfachen, stellen sie uns gleichzeitig vor neue moralische und soziale Herausforderungen. Die Balance zwischen Fortschritt und Verantwortung wird dabei eine zentrale Rolle spielen. Für Sportenthusiasten und Nutzer von Fitness-Apps ist es daher ratsam, sich bewusst zu machen, dass digitale Erfolge nur ein Teil der Geschichte sind.

Der wahre Wert liegt in der eigenen Form, dem persönlichen Empfinden und der Freude an der Bewegung – und nicht in Klickzahlen oder hochgeladenen Kilometerständen. Letztendlich fordert Fake My Run dazu auf, den Blick für das Wesentliche nicht zu verlieren und sich von digitalen Versuchungen nicht blenden zu lassen.