In den 1960er Jahren begann ein außergewöhnliches Forschungsprojekt, das darauf abzielte, die Kommunikation zwischen Menschen und Delfinen zu erforschen. Im Zentrum dieser Studie stand Margaret Howe Lovatt, eine junge Frau, die durch Zufall und ihre Neugierde Teil eines Nasa-finanzierten Experiments wurde, bei dem sie mit einem Delfin namens Peter lebte und versuchte, ihm menschliche Sprache beizubringen. Dieses visionäre Vorhaben bleibt bis heute ein faszinierendes Kapitel in der Geschichte der Meeresforschung und der Tierkommunikation. Margaret Howe Lovatt wuchs mit der Vorstellung auf, dass Tiere mit Menschen kommunizieren könnten. Diese Idee verstärkte sich, als sie auf einer Karibikinsel einem geheimen Labor begegnete, das von dem renommierten amerikanischen Neurowissenschaftler Dr.

John Lilly geleitet wurde. Lilly hatte sich intensiv mit der Intelligenz von Delfinen befasst und vermutete, dass ihre großen Gehirne auf ein hohes Kommunikationspotential hindeuteten. Sein Wunsch war es, durch gezielte Akustikübungen und den sozialen Kontakt zwischen Menschen und Delfinen, eine Art Brücke der Verständigung zu bauen. Die Experimente fanden in einer speziell umgebauten Einrichtung namens „Dolphin House“ auf der Insel St. Thomas statt.

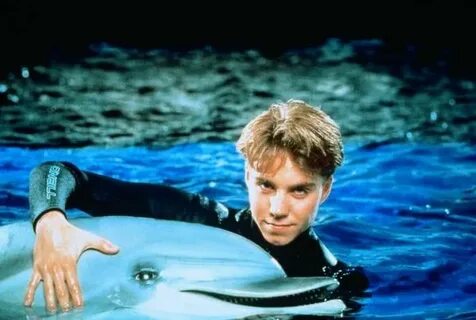

Dort lebten mehrere Delfine in einem salzwassergefüllten Becken, das durch Gezeiten gereinigt wurde. Margaret wurde eingeladen, die Tiere zu beobachten und mit ihnen zu interagieren, obwohl sie keine wissenschaftliche Ausbildung hatte. Ihre natürliche Empathie und ihr Gespür für tierisches Verhalten machten sie zur idealen Kandidatin für die anspruchsvolle Aufgabe. Unter den Delfinen befanden sich Peter, ein junger männlicher Delfin, sowie Pamela und Sissy, zwei weibliche Artgenossinnen mit jeweils unterschiedlichen Charakterzügen. Peter war gerade in der Pubertät, verspielt und neugierig, was Lovatt für das Sprachprojekt als besonders geeignet empfand.

Ihre Idee war es, statt die Delfine nur stundenweise zu besuchen, dauerhaft mit Peter zusammenzuleben, um eine stärkere Bindung aufzubauen und gezielter seine Fähigkeit zur Lauterzeugung zu fördern. Mit Zustimmung von John Lilly begann Lovatt, die obere Etage des Labors vollständig abzudichten und mit Wasser zu fluten. So entstand quasi eine Unterwasser-Wohnung, in der sie mit Peter rund um die Uhr zusammenleben konnte. Für sechs Tage in der Woche teilte sie sich den Raum mit dem Delfin – sie schlief auf einer provisorischen Liege, während Peter im Wasser schwamm. Am siebten Tag wurde Peter in das größere Becken zu den beiden weiblichen Delfinen zurückgelassen.

Im Lauf der Monate entwickelte sich eine intensive Beziehung zwischen Lovatt und Peter. Sie erarbeitete ihm schrittweise menschliche Laute, indem sie ihn ermutigte, Wörter wie „Hallo Margaret“ zu imitieren. Besonders die Aussprache des Buchstabens „M“ bereitete Peter große Mühe, doch seine Ausdauer und Intelligenz beeindruckten Lovatt. Gleichzeitig beobachtete sie Peter mit großer Aufmerksamkeit, wie er etwa fasziniert ihre Anatomie studierte, wenn sie ihre Beine im Wasser baumeln ließ. Eine besondere Herausforderung bei diesem Experiment waren die natürlichen Sexualtriebe des jungen Delfins.

Peter zeigte eine Vorliebe für körperliche Nähe, was zu Spannungen führte, da es die Aufrechterhaltung der Unterrichtsstunden erschwerte. Lovatt ergriff hierbei eine unkonventionelle Lösung, indem sie seine Bedürfnisse manuell befriedigte, um den Fokus auf das Training zu halten. Diese intime Nähe wurde im Nachhinein oft missverstanden und führte zu kontroversen Interpretationen, die die eigentlichen wissenschaftlichen Bemühungen überschatten sollten. Parallel zu Lovatts Engagement entwickelte Dr. John Lilly ein großes Interesse an der Wirkung von LSD auf Delfine und begann, sie im Rahmen seiner Forschungen mit der Substanz zu experimentieren.

Diese Versuche verliefen jedoch ohne herausragende Ergebnisse und trugen letztlich zur Destabilisierung des Experiments bei. Lilly wurde zunehmend abgelenkt, und die Unterstützung von wichtigen Geldgebern wie der NASA ging zurück. Währenddessen wurde der Druck auf das Labor immer größer. Die Leitung ging verloren, und schließlich wurde die Einrichtung geschlossen. Für Peter und die anderen Delfine bedeutete dies die Verlegung in kleinere, weniger geeignete Becken in Miami – eine Umstellung, die besonders Peter schwer zu schaffen machte.

Innerhalb kurzer Zeit verschlechterte sich sein Zustand dramatisch. Die traurige Nachricht von Peters Tod erreichte Lovatt schließlich durch einen Anruf von John Lilly persönlich, der erklärte, Peter habe sich „das Leben genommen“. Experten gehen heute davon aus, dass der Delfin aufgrund der Trennung von Lovatt und den veränderten Lebensbedingungen nicht mehr atmen wollte, was bei Delfinen tödlich sein kann, da sie bewusst zur Atmung „entscheiden“ müssen. Die Geschichte von Margaret Lovatt und Peter bleibt ein bewegendes Beispiel für die Grenzen und Möglichkeiten der interspezifischen Kommunikation. Obwohl das Ziel, Delfinisch in menschliche Sprache zu übersetzen, nicht erreicht wurde, zeigte das Experiment eindrucksvoll die kognitive und emotionale Komplexität dieser Meeressäuger.

Im Anschluss an das Projekt entwickelte sich die Forschung an Delfinen und anderen Tieren in eine neue Richtung. Anstatt zu versuchen, sie in unsere Sprache zu zwingen, konzentrieren sich Wissenschaftler mittlerweile darauf, ihre natürlichen Kommunikationsformen besser zu verstehen und zu respektieren. Die Arbeit von Forschern am Seti-Institut und anderen Institutionen baut auf dem Erkenntnisfundament auf, das auch John Lilly gelegt hat, wenngleich auf ethisch verantwortungsvollere Weise. Margaret Lovatt selbst blieb ihr Leben lang eng mit der Insel St. Thomas verbunden, heiratete und zog mit ihrer Familie in das ehemalige Laborgebäude zurück, das sie in ein Zuhause verwandelte.