Die Medizin befindet sich im stetigen Wandel, getragen von technologischen Fortschritten und einem immer tieferen Verständnis komplexer biologischer Prozesse. Ein faszinierender Weg zeichnet sich in der Verbindung von Künstlicher Intelligenz (KI) und der Analyse von Gesichtsfotografien ab. Wissenschaftler arbeiten derzeit daran, anhand von Fotos das sogenannte biologische Alter eines Menschen zu schätzen – eine Kennzahl, die über das bloße Lebensalter hinausgeht und Auskunft über den Gesundheitszustand und die Zellalterung gibt. Besonders bei Krebspatienten könnte diese Methode helfen, die Überlebenschancen und den Erfolg von Behandlungen besser vorherzusagen. Doch wie funktioniert das genau, und welche Bedeutung könnte diese neue Entwicklung für die Onkologie und die gesamte medizinische Praxis haben? Die herkömmlichen Ansätze zur Beurteilung der Gesundheit und der Prognose bei Krebspatienten basieren auf einer Kombination aus klinischen Untersuchungen, Laborwerten und bildgebenden Verfahren.

Hinzu kommt oft die Berücksichtigung des chronologischen Alters, also des tatsächlichen Lebensalters. Doch das Problem ist, dass das biologische Alter, also der Zustand von Gewebe und Organen, erheblich von diesem abweichen kann. So können zwei Menschen im gleichen Alter völlig unterschiedliche gesundheitliche Profile und Unterschiede in der Resistenz gegen Krankheiten aufweisen. Künstliche Intelligenz bietet hier die Möglichkeit, ausgeprägte Muster zu erkennen, die für das menschliche Auge oft unsichtbar bleiben. Ein wegweisendes Forschungsprojekt, das von Mass General Brigham – einem renommierten Gesundheitsnetzwerk – initiiert wurde, entwickelte eine KI-Anwendung namens FaceAge.

Diese Software analysiert einzelne Gesichtsfotos von Krebspatienten und vergleichbaren Kontrollgruppen ohne Krebs. Das Ergebnis war verblüffend: Die KI schätzte das biologische Alter der Patienten mit Krebs als signifikant älter ein als ihr tatsächliches Lebensalter, während die Altersschätzungen bei gesunden Personen meist nahe am chronologischen Alter lagen. Die Aussagekraft dieser Altersschätzung erwies sich als prognostisch relevant, da jene Patienten, die von der KI als deutlich älter eingestuft wurden, auch eine höhere Sterblichkeit aufwiesen. Diese Beobachtung lässt auf eine engere Verbindung zwischen dem äußeren Erscheinungsbild und der biologischen Gesundheit schließen. In der Tat könnten die Gesichtszüge Veränderungen reflektieren, die durch Zellschäden, Entzündungen oder andere Alterungsprozesse hervorgerufen werden.

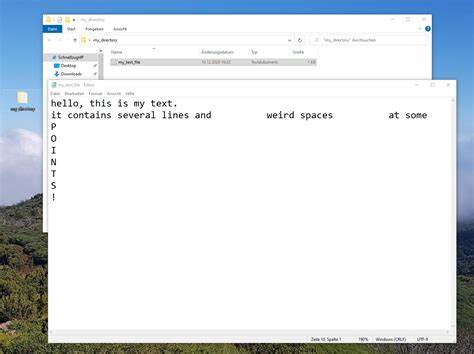

Die KI wertet dabei viele kleine Faktoren aus – von der Hautstruktur über Fältchen bis hin zu Muskelskulpturen und Farbveränderungen –, die zusammengenommen viel über den Gesundheitszustand verraten. Der Vorteil dieser Methode besteht darin, dass sie schnell, nicht-invasiv und kostengünstig ist. Im Vergleich zu herkömmlichen Biomarkern, die Blutentnahmen, Speichelproben oder komplexe molekulare Tests erfordern, ist ein einfaches Foto deutlich praktischer und kann unkompliziert im klinischen Alltag eingesetzt werden. Zudem könnte es insbesondere in Regionen mit begrenztem Zugang zu spezialisierten Labordiagnostiken eine wichtige Rolle spielen. Die Bedeutung dieser Innovation geht jedoch über die reine Diagnostik hinaus.

Wenn behandelnde Ärzte aufgrund einer solchen KI-gestützten Altersschätzung erkennen können, welche Patienten wohl eher aggressive Krebsbehandlungen besser verkraften und wer wahrscheinlich stärkere Nebenwirkungen erleiden wird, lassen sich Therapien besser individualisieren. Das Ziel wäre es, die beste Balance zwischen Wirksamkeit und Verträglichkeit zu finden, um die Lebensqualität der Patienten zu erhalten oder zu verbessern. Es existieren bereits Studien, die ähnliche Erkenntnisse unterstützen. Beispielsweise ergab eine dänische Untersuchung, dass Menschen, die älter aussahen als ihr tatsächliches Alter, eine geringere Lebenserwartung hatten als ihre genetisch identischen Zwillinge, die jünger wirkten. Die Verknüpfung von Gesichtsalter mit biologischen Prozessen ist also keine neue Idee, doch erst durch fortschrittliche KI-Methoden kann dieses Konzept jetzt genau quantifiziert und in die medizinische Praxis integriert werden.

Die Herausforderung besteht allerdings darin, dass nicht alle Veränderungen im Gesicht direkt auf den Gesundheitszustand zurückzuführen sind. Umweltfaktoren, Lebensstil wie Rauchen oder Sonnenexposition und genetische Einflüsse können ebenfalls das Erscheinungsbild prägen. Daher ist es notwendig, die KI-Modelle so weiterzuentwickeln und zu trainieren, dass sie diese Faktoren unterscheiden und die für die Prognose wichtigen Merkmale isolieren können. Ein weiterer wichtiger Aspekt ist der ethische Umgang mit solchen Daten. Gesichtsfotos sind besonders sensible Informationen, da sie leicht eine Person identifizieren können.

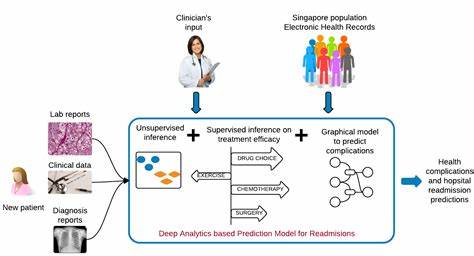

Daher ist der Datenschutz in diesem Bereich oberstes Gebot. Klinische Anwendungen müssen sicherstellen, dass die Bilder ausschließlich zur Analyse genutzt und gut geschützt werden. Zudem müssen Patienten stets umfassend über die Verwendung ihrer Daten informiert werden. Die Kombination von Bildanalyse und KI in der Medizin ist nicht neu, doch gerade im Bereich der Onkologie eröffnen sich hier ganz neue Perspektiven. Die Möglichkeit, schnell und günstig mit Fotoanalysen Risiken besser abzuschätzen, könnte dazu beitragen, das Patientenmanagement effektiver zu gestalten und Ressourcen effizienter zu nutzen.

Insbesondere in einer Welt, in der die Zahl der Krebserkrankungen steigt und personalisierte Medizin immer wichtiger wird, ist dieses Werkzeug ein potenzieller Meilenstein. In Zukunft könnten auch andere Erkrankungen von einer derartigen Technologie profitieren. Chronische Krankheiten wie Diabetes, Herz-Kreislauf-Erkrankungen oder neurodegenerative Störungen beeinflussen ebenfalls das körperliche Erscheinungsbild und die biologische Alterung. Die Verfeinerung und Validierung dieser Methoden wird zeigen, inwieweit sie über den Bereich der Krebsbehandlung hinaus angewendet werden kann. In der Praxis ist aber entscheidend, dass solche KI-Werkzeuge nicht als Ersatz für Ärzte gesehen werden, sondern als ergänzende Unterstützung.