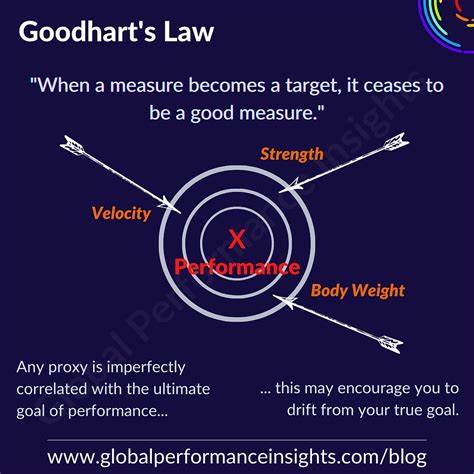

Goodharts Gesetz hat sich als eine der grundlegenden Erkenntnisse in der Welt der Messung, Zielsetzung und Steuerung etabliert. Es besagt schlicht, dass eine Metrik, sobald sie zum Ziel wird, ihre Aussagekraft als verlässlicher Messwert verliert. Diese Einsicht, benannt nach dem britischen Ökonomen Charles Goodhart, hat weitreichende Konsequenzen in unterschiedlichsten Bereichen wie der Wirtschaft, Politik, Wissenschaft und Bildung. Grundlegend zeigt das Gesetz, dass Menschen und Organisationen, sobald sie sich an klar definierten Indikatoren orientieren müssen, oft Wege finden, diese Indikatoren zu manipulieren oder „auszutricksen“, sodass die ursprüngliche Aussagekraft verloren geht oder sogar ins Gegenteil verkehrt wird. Wer sich mit strategischer Steuerung oder Leistungsbewertung auseinandersetzt, muss Goodharts Gesetz zwingend kennen, um die unvermeidlichen Folgen gezielter Messung besser einschätzen und steuern zu können.

Ursprung und Entwicklung von Goodharts Gesetz Das Konzept stammt aus der Geldpolitik der 1970er Jahre, als Charles Goodhart in einem Artikel für die britische Regierung analysierte, warum bestimmte Wirtschaftsdaten – insbesondere Geldmengenaggregate – als Steuerungsgröße nicht verlässlich blieben, sobald sie als Ziel im Fokus der Politik standen. Er erkannte, dass sich ökonomische Akteure an diese Zielvorgaben anpassen und dadurch die statistischen Zusammenhänge, auf denen die Prognosen basierten, zusammenbrechen. Dabei war Goodharts Originalaussage weniger ein naturgesetzlicher Grundsatz, sondern vielmehr eine empirisch gewonnene Erkenntnis aus der Praxis der Wirtschaftssteuerung. Seitdem hat sich die Bedeutung des Gesetzes jedoch weit über die ursprüngliche Geldpolitik hinaus verallgemeinert. In vielen wissenschaftlichen und gesellschaftlichen Kontexten wurde Goodharts Grundgedanke aufgegriffen und weiterentwickelt.

Die zentralen Gedanken von Goodharts Gesetz finden sich in verwandten Konzepten wie Campbell’s Gesetz, das bereits in den 1960er Jahren formuliert wurde, und besagt, dass die Verwendung sozialer Indikatoren für Entscheidungzwecke oft zu deren Verzerrung und Missbrauch führt. Ähnlich ist die sogenannte Lucas-Kritik in der Ökonomie, welche anmerkt, dass wirtschaftliche Modelle an Validität verlieren, sobald ökonomische Akteure ihre Erwartungen und Verhaltensweisen an neue Politiken anpassen. Somit steht Goodharts Gesetz exemplarisch für die Komplexität menschlicher Systeme, bei denen die reine Messung eines Sachverhalts diesen durch die Zielsetzung und die damit verbundenen Anreize verändert. Warum Messgrößen als Zielgrößen versagen Der Kern von Goodharts Gesetz besteht im Konflikt zwischen der Funktion einer Metrik als Indikator und ihrer Funktion als Zielvorgabe. Eine numerische Kennzahl soll ursprünglich helfen, komplexe Sachverhalte greifbar und quantifizierbar zu machen.

Sie bietet oft Orientierung und dient als Grundlage für Entscheidungen. Sobald diese Kennzahl aber selbst zum politischen, wirtschaftlichen oder organisatorischen Ziel erklärt wird, tritt ein Umdenken ein: Anstatt das zugrunde liegende Phänomen zu verbessern oder zu steuern, konzentrieren sich einzelne Akteure primär darauf, die Messzahl zu verbessern – oftmals unabhängig davon, ob dies dem ursprünglichen Zweck gerecht wird. Diese Fokussierung führt dazu, dass Fehlanreize entstehen. Menschen und Organisationen suchen nach Wegen, die Kennzahl zu optimieren, zum Beispiel durch strategisches Verhalten, Umgehung der Regeln oder durch Veränderung von Prozessen, die wenig mit der eigentlichen Qualitätssteigerung zu tun haben. Das Resultat ist oft eine Verzerrung des Systems und eine Entkopplung von Indikator und relevantem Ergebnis.

In extremen Fällen kann das sogar zu gegenteiligen Resultaten führen, etwa wenn Krankenhäuser frühzeitige Entlassungen forcieren, um die Verweildauer zu senken, jedoch Patienten dadurch häufiger erneut eingeliefert werden müssen. Ein weiteres Problem ist, dass ursprüngliche Metriken auf stabilen statistischen Zusammenhängen beruhen, die durch zielgerichtete Anpassungen untergraben werden. Wenn Akteure systematisch auf die Messgröße einwirken, verändern sich die zugrundeliegenden Verteilungen und Kausalitäten. Das führt langfristig zur Auflösung von Prognosemodellen oder zur Notwendigkeit, neue Metriken einzuführen — ein oft zirkulärer und ressourcenintensiver Prozess. Beispielhafte Manifestationen von Goodharts Gesetz In der Politik zeigt sich Goodharts Gesetz oft bei der Festlegung von Zielzahlen.

Ein anschauliches Beispiel lieferte die britische Regierung während der COVID-19-Pandemie, als das Ziel ausgegeben wurde, täglich 100.000 Tests durchzuführen. Dieses Ziel wurde schnell politisch gefeiert, doch die Qualität und Aussagekraft der gemeldeten Zahlen wurde zunehmend angezweifelt. Es zeigte sich, dass nicht jeder gemeldete Test tatsächlich ein aussagekräftiger diagnostischer Test war. Hier hatte die Konzentration auf pure Quantität zu einer Verwässerung der eigentlichen Zielsetzung geführt.

Im Gesundheitswesen zeigt sich ein weiteres Beispiel im Umgang mit der Verweildauer von Patienten in Krankenhäusern. Die Verkürzung der durchschnittlichen Liegezeit gilt als Effizienzindikator, wird aber leicht zum Ziel selbst. Die Folge kann sein, dass Patienten zu früh entlassen werden und kurz darauf wieder stationär aufgenommen werden müssen – ein klassisches Beispiel für negative Nebenwirkungen von Kennzahlensteuerung. Auch im wissenschaftlichen Bereich lässt sich Goodharts Gesetz beobachten. Der h-Index, eine Kennzahl zur Messung der wissenschaftlichen Produktivität und Wirkung von Forschern, wurde über Jahre hinweg breit als Qualitätsindikator genutzt.

Doch zunehmend zeigt sich, dass diese Zahl an Aussagekraft verliert, da Forschungsgruppen und einzelne Wissenschaftler ihre Publikationsstrategien an diesen Index anpassen und so die Aussagekraft der Metrik verfälscht wird. Neue alternative Metriken werden diskutiert, um die wissenschaftliche Reputation über umfassendere und robustere Kriterien zu bewerten. Konsequenzen für Unternehmen und Organisationen Goodharts Gesetz fordert von allen Institutionen, die mit Kennzahlen arbeiten, einen bewussteren Umgang mit der Auswahl und Anwendung von Metriken. Die Fixierung auf isolierte Zahlenwerte führt häufig nicht nur zu verfälschten Ergebnissen sondern birgt auch das Risiko, die Motivation der Beteiligten zu untergraben. Zielvorgaben werden zu reinen Compliance-Übungen, anstatt echte Verbesserungen und Innovationen zu fördern.

Daher ist es essenziell, Metriken nicht isoliert zu betrachten, sondern diese im Kontext der übergeordneten Zielsetzung systemisch zu hinterfragen. Es bedarf häufiger einer Kombination von quantitativen und qualitativen Verfahren sowie regelmäßiger Anpassungen. Auch sollte stets bedacht werden, ob Messgrößen aus sich heraus manipulierbar sind und welche Nebenwirkungen zu erwarten sind. Ansätze zur Minimierung der Auswirkungen von Goodharts Gesetz Es gibt verschiedene Strategien, um den unerwünschten Effekten von Goodharts Gesetz entgegenzuwirken. Zum einen sollten Kennzahlen nur dann als Zielwerte verwendet werden, wenn sie robust gegen Manipulationen sind und einen faktenbasierten Bezug zu den wünschenswerten Ergebnissen bewahren.

Eine häufig empfohlene Maßnahme ist die Nutzung mehrerer, komplementärer Indikatoren, die zusammen ein ausgewogeneres Bild liefern. Darüber hinaus empfiehlt sich eine stärkere Einbindung von Expertenwissen und qualitativen Bewertungen anstelle reiner Zahlenfixierung. Die Kombination aus objektiven Daten und subjektiven Einschätzungen kann helfen, das „Spiel mit den Zahlen“ zu erschweren und die eigentliche Zielsetzung stärker in den Vordergrund zu rücken. Transparenz und Verantwortlichkeit sind weitere wichtige Stellschrauben. Wenn Manipulationen an Kennzahlen entdeckt werden, sollte dies offen kommuniziert und Konsequenzen gezogen werden.

Eine Kultur, die ausschließlich auf Zahlen fixiert ist, begünstigt genau das Gegenteil. Nicht zuletzt müssen Organisationen flexibel bleiben und Kennzahlen regelmäßig anpassen oder sogar austauschen. Die Erkenntnis, dass Zielgrößen nie statisch sein dürfen, ist ein grundlegender Bestandteil der müsse werden. Denn wie die Forschung zeigt, lässt sich kein Indikator dauerhaft unverändert als Ziel setzen, ohne Qualitätseinbußen zu riskieren. Fazit Goodharts Gesetz ist eine fundamentale Erkenntnis mit weitreichenden Implikationen für alle Bereiche, in denen Leistung gemessen und gesteuert wird.

![The Magic of Code [Book Review]](/images/8A8C3F2B-CFBF-4E78-B83A-AD57472C90A1)