Das Jahr 2025 markiert eine entscheidende Phase für das globale Finanzsystem. Die Entwicklungen rund um Handelspolitik, Kryptowährungen und digitale Währungen beeinflussen nicht nur die Wirtschaftsstruktur, sondern werfen auch Fragen zur Zukunft der Finanzmärkte auf. Im Zentrum dieser Veränderungen stehen drei prägnante Themen: der Mega-Zollplan von Donald Trump, die vehemente Kritik von Jamie Dimon, CEO von JPMorgan, an Kryptowährungen, sowie die rasante Expansion der Stablecoins, die das klassische Banking grundlegend herausfordern. Diese Faktoren zusammen erzeugen eine Konstellation, die potenziell das Finanzsystem kippen lassen könnte. Doch wie realistisch ist dieses Szenario? Und welche Auswirkungen sind für Unternehmen, Investoren und Verbraucher zu erwarten? Die Antworten auf diese Fragen erfordern ein differenziertes Verständnis der aktuellen Dynamiken und ihrer möglichen Entwicklungen.

Die Fiskalpolitik der Vereinigten Staaten mit dem Fokus auf Zölle hat im Jahr 2025 besondere Aufmerksamkeit erregt. Christopher Harvey, Chefstratege für Aktien bei Wells Fargo Securities, zeigt sich in dieser Hinsicht besonders optimistisch. Seine Prognose einer Steigerung des S&P 500 Index auf 7.007 Punkte bedeutet einen beeindruckenden Kursanstieg von etwa 18,5 Prozent bis zum Jahresende. Diese Einschätzung ist nicht nur reine Euphorie, sondern basiert auf der Annahme, dass die von Trump forcierte Tarifpolitik und eventuelle geldpolitische Lockerungen Hand in Hand gehen können.

Harvey sieht Zölle als zweigleisiges politisches Instrument: Einerseits dienen sie als Einnahmequelle für den Staatshaushalt, andererseits könnten sie als Deckmantel für Zinssenkungen durch die Federal Reserve fungieren, sofern die Inflationserwartungen stabil bleiben. Sein Szenario setzt auf eine moderate Zollbelastung von etwa zehn bis zwölf Prozent, die seiner Meinung nach von Importeuren, Unternehmen und Konsumenten ungefähr zu gleichen Teilen getragen werden kann. Dadurch würde die makroökonomische Stabilität erhalten und sogar gestärkt werden. Diese Sichtweise entwirft ein Bild, in dem protektionistische Maßnahmen keine lähmende Wirkung entfalten, sondern vielmehr ein fiskalisch cleveres Manöver darstellen, das den Aktienmärkten Auftrieb verleiht. Der Gedanke, dass solch eine Tarifpolitik und Zinssenkungen parallel ablaufen könnten, ist jedoch umstritten und wirft die Frage auf, wie realistisch es ist, dass alle Variablen so präzise ineinandergreifen.

Die kritische Gegenfrage, ob Trump tatsächlich seinen Zoll „Kuchen“ genießen und gleichzeitig von einer lockeren Geldpolitik profitieren kann, bleibt also berechtigt. Parallel zu dieser optimistischen Sicht präsentierte Jamie Dimon, die einflussreiche Stimme aus dem Bankensektor, eine ganz andere Perspektive. Als CEO von JPMorgan hat er sich in den letzten Jahren immer wieder gegen Kryptowährungen positioniert und zeigt auch 2025 wenig Sympathie für die Idee, Bitcoin als nationale strategische Reserve einzusetzen. Seine markigen Worte, in denen er empfiehlt, statt Bitcoin lieber konventionelle militärische Ressourcen wie Waffen oder seltene Erden zu horten, reflektieren eine harte geopolitische Logik. Für Dimon ist digitales Geld in Zeiten globaler Spannungen keine verlässliche Absicherung, sondern ein fragiles Element, das militärisch nicht nutzbar ist.

Doch diese mediale Rhetorik steht in einem bemerkenswerten Kontrast zu den Entscheidungen seines eigenen Unternehmens. JPMorgan hat im Mai 2025 offiziell den Kauf von Bitcoin auf seiner Handelsplattform zugelassen, wenngleich ohne die Verwahrung der Coins durch die Bank selbst. Diese zwiespältige Haltung offenbart die Zerrissenheit vieler Großbanken zwischen traditioneller Finanzlogik und der Notwendigkeit, sich auf digitale Innovationen einzustellen. Dimons persönliche Ablehnung trifft hier auf eine pragmatische Unternehmensstrategie, die Kryptowährungen nicht ignorieren kann, wenn sie konkurrenzfähig bleiben will. Dieses ambivalente Verhältnis illustriert die Herausforderungen, vor denen etablierte Banken im digitalen Zeitalter stehen: einerseits konservative Risikobewertung, andererseits wachsender Innovationsdruck.

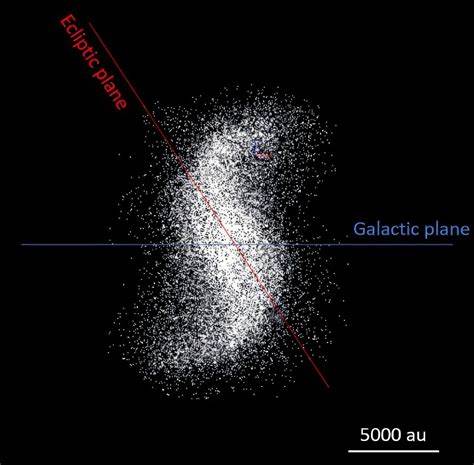

Mit Abstand die bedeutendste Veränderung im Geldsystem im Jahr 2025 vollzieht sich jedoch durch die Entwicklung von Stablecoins. Diese digitalen Währungen, die meist an den US-Dollar gekoppelt sind, haben eine Marktkapitalisierung von über 245 Milliarden US-Dollar erreicht und setzen damit mächtige Impulse. Tether mit seiner Kryptowährung USDT hält über 150 Milliarden US-Dollar, wohingegen USDC von Circle speziell im institutionellen Bereich dominierend ist. Die Transaktionszahlen dieser Stablecoins übersteigen inzwischen sogar das Volumen von Visa und Mastercard zusammen, was ein eindrucksvolles Zeugnis ihrer Akzeptanz und Relevanz darstellt. Stablecoins bieten mehrere Vorteile gegenüber traditionellen Zahlungsmethoden.

Sie ermöglichen schnellere, günstigere und global verfügbare Transaktionen, die teilweise in Echtzeit abgewickelt werden. Zudem wird der Zugang zu Kapitalmärkten zunehmend dezentralisiert, was traditionelle Finanzintermediäre herausfordert. Mit einer Kopplung zu amerikanischen Dollar sind Stablecoins auch zu einem geopolitisch relevanten Instrument geworden, das die Dominanz des Dollars auf eine technologisch neue Basis stellt – nicht durch militärische Macht, sondern durch digitalen Code. Die politische Dimension gewinnt in den USA mit dem sogenannten "GENIUS Act" an Schärfe. Dieser Gesetzesvorschlag im US-Senat zielt darauf ab, Stablecoins mit einer Marktkapitalisierung von über 10 Milliarden US-Dollar bundesweit zu regulieren und zu legitimieren.

Damit steht ein bedeutender Meilenstein bevor, mit dem allgemein gilt, dass die Ära der digitalen Dollar unmittelbar bevorsteht. Diese Regulierung könnte das Vertrauen institutioneller Investoren stärken, mehr Stabilität in den Stablecoin-Sektor bringen und somit den finalen Anschub zur Massenadoption bedeuten. Doch die Bankenwelt reagiert ambivalent auf diese Entwicklung. Große Institute wie Wells Fargo, JPMorgan, Bank of America und Citigroup planen gemeinsam eine eigene Stablecoin-Plattform, um mit Krypto-native Anbietern wie Tether oder Circle besser konkurrieren zu können. Ziel ist es, ein kontrolliertes, zuverlässiges und rund um die Uhr verfügbares Zahlungssystem auf der Basis von Stablecoins zu etablieren.

Allerdings sperrt sich die Bankenlobby vehement gegen die Einführung von zinsbringenden Stablecoins. Ein zinsbringender digitaler Dollar könnte das klassische Einlagengeschäft der Banken massiv bedrohen, da dann das traditionelle Sparbuch und herkömmliche Konten zunehmend an Attraktivität verlieren würden. Hier zeigt sich eine der zentralen Spannungen des sich wandelnden Finanzsystems: Innovation trifft auf konservativen Schutz des Bestehenden. Die US-Senatorin Kirsten Gillibrand hat es treffend auf den Punkt gebracht: Sobald Stablecoins Zinsen bieten, verliert die klassische Bank ein entscheidendes Kundensegment. Dies verdeutlicht, wie disruptiv digitale Währungen sein können – nicht nur in technischer, sondern auch in wirtschaftlicher Hinsicht.

Diese Entwicklungen treffen auf ein komplexes Geflecht verschiedener Interessen und Positionen. Auf der einen Seite steht Wells Fargos optimistische Perspektive eines harmonischen Zusammenspiels von Handelspolitik und geldpolitischer Lockerung, das Wachstum und Schuldenabbau ermöglicht. Auf der anderen Seite eskaliert Jamie Dimons militärisch geprägte Kritik an Krypto als naive Fehlentwicklung, während sein Unternehmen selbst die digitale Kurve nimmt. Und schließlich bietet die rasante Verbreitung von Stablecoins eine stille, aber tiefgreifende Revolution, die Banken und traditionelle Finanzsysteme zwingt, sich neu zu erfinden. Derweil testen Zahlungsdienstleister und Technologiekonzerne wie Stripe, Visa, Mastercard und PayPal Stablecoin-Abwicklungen und bauen entsprechende Konten auf, um klassische Systeme herauszufordern oder zu ergänzen.

Europa hingegen droht ins Hintertreffen zu geraten. Während die USA schon funktionierende Stablecoin-Ökosysteme etablieren und gesetzliche Rahmenbedingungen schaffen, arbeitet die Europäische Union noch an Verordnungen wie MiCA, die Standards setzen sollen. Experten warnen, dass die EU mit dieser Entwicklung an Relevanz im digitalen Finanzsektor verlieren könnte, wenn nicht bald konkrete Umsetzungsfortschritte erzielt werden. Das Jahr 2025 könnte also eine Zäsur darstellen: Entweder festigt die Wall Street ihre dominierende Stellung auf traditionelle Weise oder sie erlebt eine Transformation hin zu einem tokenisierten Finanzmarkt, in dem digitale Assets und Stablecoins eine zentrale Rolle spielen. Der Kampf um den "Kuchen" des Finanzsystems ist bereits im Gange, und wer nur zusieht, wird zum Nachzügler.