In der modernen Wissensgesellschaft stellen sich viele Menschen eine grundlegende Frage: Wie kann man die komplexen Probleme unserer Zeit am besten angehen, insbesondere wenn der traditionelle Weg über ein reguläres Studium nicht oder nur bedingt passt? Viele träumen davon, eigene Ideen voranzutreiben, die Welt zu verändern oder in innovativen Forschungsfeldern Fuß zu fassen. Doch der klassische Studiengang fungiert dabei nicht immer als der effizienteste oder passendste Pfad. Genau hier setzt der sogenannte „Dropout Curriculum“ an – ein Konzept, das bewusst den Bruch mit konventionellen Bildungspfaden wagt und alternative Lernstrategien für ambitionierte Selbstlernende bietet. Diese Herangehensweise eignet sich insbesondere für Menschen, die entweder ihr Studium abgebrochen haben oder von Anfang an darauf verzichten und sich autodidaktisch weiterbilden möchten. Das zentrale Problem vieler Lernen ist die Orientierung: Was sollte ich überhaupt lernen, um die Probleme, die mich wirklich interessieren, auch effektiv lösen zu können? Manche Menschen spezialisieren sich sehr früh auf eine Fähigkeit und vertiefen diese dann über Jahre oder gar Jahrzehnte.

Das kann durchaus erfüllend sein, wenn gerade diese Fähigkeit Kern des täglichen Tuns ist. Gleichzeitig begrenzt es die individuellen Handlungsmöglichkeiten, weil viele Probleme sich außerhalb des bekannten Kompetenzfeldes bewegen. Andere wiederum sind obsessiv auf ein bestimmtes Problem fokussiert, haben jedoch nicht die nötigen Werkzeuge oder das Wissen, um wirklich Fortschritte zu erzielen, was oft zu Frustration führt. Ein besonders fruchtbares Modell ist ein hybrider Ansatz, bei dem das Leben in zwei Phasen eingeteilt wird: Zuerst eine „Skill“-Phase, in der man gezielt fundamentale Kenntnisse und Fertigkeiten erlernt, die benötigt werden, um eine bestimmte Problemstellung zu adressieren. Anschließend folgt die „Impact“-Phase, in der dieses Wissen praktisch angewendet und weiterentwickelt wird, um tatsächliche Veränderungen zu bewirken.

Dabei stellt sich die Frage, welche Art von Wissen in der Skill-Phase sinnvoll und zukunftsträchtig ist, um später handlungsfähig zu sein. Für Fälle, in denen der gewählte Problembereich bereits etabliert und gut erforscht ist, funktioniert der direkte Einstieg oft gut: Man lernt den Status Quo, versteht, welche Bedürfnisse bestehen und welche Fähigkeiten die Community rund um dieses Problem bereits mitbringt. Das ist beispielsweise bei reifen Disziplinen wie Mathematik oder Informatik der Fall. Anders sieht es aus, wenn der Fokus auf vergleichsweise jungen oder hochkomplexen Gebieten liegt, wie etwa der Biologie oder Bioingenieurwissenschaften, in denen grundlegende Unsicherheiten herrschen und grundlegende Mechanismen noch nicht vollständig verstanden sind. In solchen Domänen ist es möglich, dass die in der Community etablierten Methoden oder Ansätze nicht ausreichen oder sogar falsche Schwerpunkte gesetzt werden.

Diejenigen, die wirklich radikal neue Perspektiven einbringen möchten, können von einem externen Blickwinkel profitieren. Wissenschaftliche Revolutionen entstehen häufig durch Personen, die nicht „vom Fach“ waren, sondern durch den Transfer von Wissen aus anderen Disziplinen neue Lösungswelten erschlossen haben. Die Herausforderung dabei ist jedoch, wie man sich gezielt und zielgerichtet Wissen aneignet, das es erlaubt, solch ein „Außenseiter“ zu werden, ohne an Orientierung oder Mentoren zu verlieren. Eine Strategie besteht darin, das jeweilige Problem als ein komplexes System zu begreifen, das sich auf Bausteine und die Interaktionen zwischen diesen stützt. Wenn man in der Skill-Phase gezielt die Grundlagen genau dieser Bausteine studiert und versteht, können im Impact-Modus tiefgreifende und neuartige Lösungsansätze erarbeitet werden.

Das kann bedeuten, bislang wenig beachtete oder unterschätzte Ebenen der Komplexität zu erforschen und vorhandene Forschungsfelder durch neue Methoden zu ergänzen. Als Beispiel dienen Krankheiten wie neurodegenerative Leiden oder Alterungsprozesse – in der akademischen Biologie häufig zunächst auf der Ebene von Symptomen oder Phänomenen betrachtet. Ein reines Studium dieser Ebene birgt jedoch das Risiko, entscheidende Mechanismen zu übersehen, die sich auf molekularer Ebene abspielen. Wenn man aber stattdessen menschliche Organe als Systeme aus Biomolekülen versteht, deren Verhalten durch physikalische und chemische Gesetze bestimmt wird, eröffnet sich ein breiteres Erkenntnisspektrum. So entstanden Technologien wie die Magnetresonanztomographie, die hochauflösende Mikroskopie oder genome sequencing gerade durch solche interdisziplinäre Denkweisen.

Der Vorteil liegt in der Wahl von wissenschaftlichen Fundamenten, die oft älter und ausgereifter sind als das eigentliche Problemfeld. Physik und Chemie etwa gelten als stabilere und länger bewährte Wissenschaften als beispielsweise die Biologie, die sich rasant entwickelt und dessen Paradigmen dynamisch wechseln können. Wer tief in die zugrundeliegenden molekularen Prinzipien eintaucht, hat daher bessere Chancen, Wissen aufzubauen, das auch über Jahrzehnte hinweg Relevanz behält. Dieses Konzept weist wichtige Implikationen für die Bildungs- und Studienwahl auf. Sowohl Studierende als auch Autodidakten tun gut daran, ihren Lernpfad nicht ausschließlich nach gängigen Curricula oder Veranstaltungsanforderungen auszurichten.

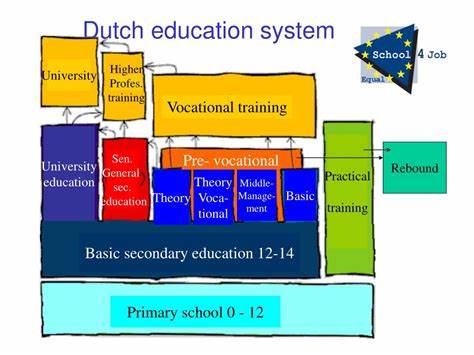

Oft bieten klassische Studiengänge zu generalistische oder zu spezialisierte Inhalte ohne den notwendigen Fokus auf essenzielle Bausteine des eigenen Problemfelds. Ein bewusster Lernplan, der die fundamentalen Bausteine und deren Interaktionen hervorhebt, erlaubt einen zukunftsfähigen Aufbau von Kompetenzen. Ein Beispiel für einen solchen Dropout-Lehrplan liefert Ed Boyden, Professor am MIT und Pionier der Neurotechnologie. Er empfiehlt eine umfassende Grundausbildung in Chemie, Biologie, Physik und Mathematik, ergänzt um Informatik und Ingenieurwissenschaften. Die Basisfächer reichen von organischer Chemie über Thermodynamik, Quantenphysik und Zellbiologie bis hin zu Analysis und lineare Algebra sowie Signalverarbeitung und neuronalen Netzwerken.

Die Kurse sind so ausgewählt, dass sie wenig überschneiden, aber zusammen ein solides Fundament bereitstellen, um sich später sowohl in Neurowissenschaften als auch verwandten Gebieten sicher und tiefgründig bewegen zu können. Darüber hinaus zeigen die Wege der Mitautoren Claire Wang und Nina Khera, wie unterschiedliche Schwerpunktsetzungen – sei es durch Informatik und Entwicklung von KI-Modellen oder durch mathematisch-physikalische Fundierung mit praktischer Laborerfahrung – den Weg in die Impact-Phase aktiv gestalten. Diese Übergangsphase vom Lernen zum Wirken ist häufig herausfordernd. Die Komplexität der realen Probleme zeigt sich meist erst in vollem Umfang, wenn man den Schutzraum des reinen Studiums verlässt. Dabei kann es zu Phasen großer Unsicherheit und Frustration kommen – normale Begleiterscheinungen bei der frühen Lösungsentwicklung großer Herausforderungen.

Erfolgreiche Problemlöser lernen deshalb systematisch, kleine Teilaufgaben zu formulieren, iterativ zu experimentieren und aus Fehlern zu lernen. Strategische Kooperationen und der gezielte Aufbau von Glücksmomenten durch „Ingenieurwesen der Serendipität“ können die Erfolgschancen zusätzlich erhöhen. Zusammenfassend bietet der Dropout Curriculum eine Strategie, die besonders für Menschen geeignet ist, die konventionelle Bildungswege verlassen und statt vorgefertigter Pfade individuelle, auf den eigenen Zielen basierende Lernstrecken gehen wollen. Der Fokus liegt auf dem Erwerb fundierter Grundlagenkompetenzen, die später in komplexen Wirkungsfeldern kreativ angewandt werden können. Wer also vor großen Herausforderungen steht und gleichzeitig offen für alternative Bildungswege ist, findet in diesem Konzept eine kraftvolle Orientierungshilfe: Statt sich am jetzigen Stand eines Forschungsfeldes zu orientieren, lohnt es sich, die zugrundeliegenden Bausteine dieses Feldes zu meistern.

Auf diese Weise werden nicht nur Fähigkeiten erworben, die Jahrzehnte überdauern, sondern auch neue Perspektiven eröffnet – und damit die Chance, tatsächlich bahnbrechende Innovationen hervorzubringen.