Akademisches Fehlverhalten ist ein Thema, das bereits seit langem die Forschungsgemeinschaft beschäftigt. Es ist eines der sensibelsten Felder innerhalb der Wissenschaft, da Integrität und Glaubwürdigkeit von Forschenden die Grundlage der akademischen Arbeit bilden. Die Komplexität der Situation wird jedoch oft unterschätzt, wenn es um sogenannte Grauzonen geht, etwa bei der Frage, ob eine Einreichung ohne Zustimmung des Co-Autors, oder das Vernachlässigen gemeinsamer Absprachen zwischen Forschenden als Fehlverhalten einzustufen ist. Der Fall, bei dem eine Arbeit ohne das Wissen eines beteiligten Autors eingereicht wurde und später sogar mit substantiell geändertem Inhalt ohne dessen Zustimmung veröffentlicht wurde, wirft viele wichtige ethische und akademische Fragen auf. Die Situation zeigt, wie zerbrechlich sowohl das Vertrauen unter Forschenden als auch die Prozessstandards in akademischen Einrichtungen sein können.

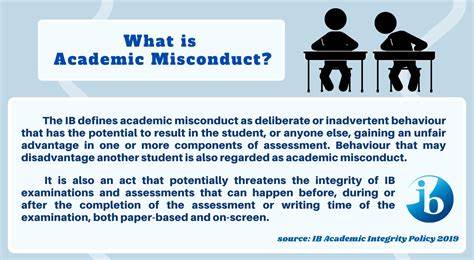

Grundsätzlich ist akademisches Fehlverhalten eine Bandbreite von Handlungen, die gegen die ethischen und professionellen Standards in der Forschung verstoßen. Dazu zählen Plagiate, Datenfälschung, das bewusste Zurückhalten von wichtigen Informationen oder auch die Missachtung von Autorenschaftsrechten. In dem beschriebenen Fall ist vor allem die Frage entscheidend, ob das Verhalten der beteiligten Wissenschaftler als Selbstplagiat klassifiziert werden kann, und ob die unerlaubte Einreichung einer wissenschaftlichen Arbeit ohne die Zustimmung des Hauptautors eher als Plagiat oder als unethisches Vorgehen der Koautorenschaft gilt. Die traditionelle Definition von Plagiat bezieht sich auf das Kopieren fremder geistiger Arbeit ohne angemessene Anerkennung. Doch in dem Fall, in dem es um die Übernahme von eigenen Textteilen oder Forschungsergebnissen geht, spricht man oftmals von Selbstplagiat – ein Begriff, der im akademischen Diskurs manchmal kontrovers diskutiert wird.

Zwar ist das Wiederverwenden eigener Texte in verschiedenen Publikationen nicht immer unethisch, aber es kann problematisch werden, wenn es ohne transparente Offenlegung oder gegen Vereinbarungen zwischen den Autoren passiert. Zudem stehen dem Selbstplagiat Fragen der Redundanz und der Täuschung der Leserschaft gegenüber. Leser erwarten, dass jede Veröffentlichung einen eigenständigen wissenschaftlichen Beitrag darstellt. Im vorliegenden Fall wurden offenbar Teilabschnitte einer ursprünglichen wissenschaftlichen Arbeit fast wortwörtlich in eine neue Publikation übernommen, ohne dass wesentliche Änderungen oder Weiterentwicklungen vorgenommen wurden. Noch schwerer wiegt, dass die Umstände der Einreichung und der Autorenschaft offensichtlich ohne die Zustimmung des ursprünglichen Verfassers verlaufen sind.

Das unterstreicht ein Kernproblem: akademische Ethik basiert nicht nur auf formellen Regeln, sondern auch auf gegenseitigem Respekt und transparentem Umgang unter Forschenden. Die Rolle des Principal Investigators (PI) ist in Situationen solcher Art besonders sensibel. Als Leiter von Forschungsprojekten trägt dieser eine besondere Verantwortung, Konflikte zeitnah und fair zu lösen sowie alle beteiligten wissenschaftlichen Mitarbeitenden angemessen in Entscheidungen einzubeziehen. Sollte ein PI den Wunsch eines Mitglieds ignorieren und eigenmächtig Änderungen am veröffentlichten Werk vornehmen, ohne die zuständigen Gremien oder Personen zu informieren, kann dies als Missachtung akademischer Standards interpretiert werden. Zudem wirft das Vorgehen, eine bereits akzeptierte Arbeit durch eine komplett überarbeitete Version zu ersetzen und dies nicht offen gegenüber der Konferenzleitung zu kommunizieren, Fragen zur Transparenz und Fairness gegenüber Peer-Reviewern auf.

Das Peer-Review-Verfahren ist ein Kernstück der Qualitätssicherung in der Wissenschaft. Veränderungen im Manuskript sollten immer nachvollziehbar sein und entsprechend dokumentiert werden. Im deutschen Wissenschaftsraum und international gilt: Jede Veröffentlichung sollte auf einem konsensualen Prozess basieren, in dem alle Co-Autoren nicht nur zustimmen, sondern auch aktiv in den Überarbeitungsprozess eingebunden sind. Die Missachtung dieser Grundregel kann zu erheblichen Konsequenzen führen – von formellen Abmahnungen bis hin zur Schädigung der Reputation im Fachbereich. Darüber hinaus ist die Frage, ob eine rein inhaltliche Überlappung zwischen zwei Publikationen als Selbstplagiat zu werten ist, auch abhängig von den Standards der jeweiligen Disziplin.

In vielen naturwissenschaftlichen Fächern sind Wiederholungen bestimmter Methodenteile bis zu einem gewissen Grad üblich und akzeptiert, während in den Geisteswissenschaften originale Textanteile grundsätzlich neu formuliert werden sollen. In jedem Fall ist die Offenlegung solcher Überschneidungen gegenüber den Herausgebern und der wissenschaftlichen Gemeinschaft unerlässlich. Freilich steht auch die persönliche Dimension solcher Konflikte nicht außer Acht. Insbesondere in kleinen Fachgemeinschaften, wo Forschende oft enge Netzwerke bilden und voneinander abhängig sind, kann das Aufdecken von Fehlverhalten zu zwischenmenschlichen Spannungen und sozialer Isolation führen. Dennoch ist es von enormer Wichtigkeit, sich für akademische Integrität einzusetzen, auch wenn dies kurzfristig Nachteile mit sich bringen kann.

Denn die Grundlage nachhaltiger wissenschaftlicher Karriere ist das Vertrauen in die eigene Arbeit und Glaubwürdigkeit. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass in dem beschriebenen Fall eindeutig Hinweise auf akademisches Fehlverhalten vorliegen. Das Einreichen einer Arbeit ohne die Zustimmung eines Mitautors und die anschließende Substitution durch eine inhaltlich völlig neue Fassung ohne transparente Kommunikation sind ernsthafte Verstöße gegen akademische Standards. Auch wenn die Grenzlinien zwischen Selbstplagiat und legitimer Wiederverwertung von Forschungsergebnissen manchmal fließend sind, so unterstreichen die Umstände hier eine klare Pflichtverletzung. Die Entscheidung, den Program Chair der Konferenz zu informieren, war daher nachvollziehbar und notwendig, um die wissenschaftliche Integrität des Veröffentlichungsprozesses zu bewahren.