Die Suche nach nachhaltigen und umweltfreundlichen Lösungen im Bereich der Heiz- und Klimatechnik gewinnt weltweit immer mehr an Bedeutung. In diesem Kontext rücken magnetokalorische Wärmepumpen zunehmend in den Fokus von Forschern, Ingenieuren und Unternehmen. Sie bieten eine umweltverträgliche Alternative zu traditionellen Systemen, die häufig auf umweltschädliche Kältemittel angewiesen sind, deren Leckagen zu erheblichen Treibhausgasemissionen beitragen können. Die technologische Innovation dieser Wärmepumpen verspricht nicht nur ökologische Vorteile, sondern stellt auch in puncto Leistungsfähigkeit und Kosten eine ernstzunehmende Konkurrenz zu etablierten Kompressionssystemen dar.Magnetokalorische Wärmepumpen basieren auf dem physikalischen Effekt, dass bestimmte magnetische Materialien bei Anlegen und Entfernen eines magnetischen Feldes ihre Temperatur ändern.

Dieses Phänomen nennt sich der Magnetokalorische Effekt. Im Vergleich zu herkömmlichen Wärmepumpen, die mithilfe der Kompression und Expansion von Kältemitteln Wärme transportieren und dabei oftmals fluorhaltige und klimaschädliche Stoffe verwenden, operieren magnetokalorische Systeme ohne derartige Stoffe. Sie arbeiten stattdessen mit festen magnetokalorischen Materialien, deren Temperaturänderung zur Aufnahme oder Abgabe von Wärme genutzt wird.Die neueste Entwicklung in diesem Bereich stammt von Wissenschaftlern des Ames National Laboratory unter Leitung von Dr. Julie Slaughter, die eine magnetokalorische Wärmepumpe vorgestellt haben, welche hinsichtlich Gewicht, Kosten und Leistung mit klassischen Verdichter-Systemen vergleichbar ist.

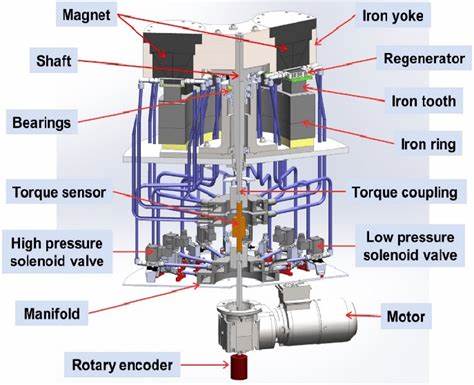

Diese hochkompakte und skalierbare Technologie öffnet die Tür zu einer breiteren kommerziellen Anwendung und trägt das Potenzial in sich, die Branche grundlegend zu verändern.Der Kern der magnetokalorischen Wärmepumpe besteht aus einem rotierenden System permanentmagnetischer Komponenten, die in Wechselwirkung mit einem magnetokalorischen Material stehen. Dieses Material durchläuft zyklisch Phasen des Magnetisierens und Entmagnetisierens, wobei es sich jeweils erwärmt oder abkühlt. Das Ergebnis des zyklischen Magnetfeldwechsels ist eine Temperaturänderung, die genutzt wird, um mittels einer Wärmeträgerflüssigkeit Wärme zu übertragen - typischerweise wird eine wässrige Lösung oder ein anderer nicht toxischer Fluidträger eingesetzt, der die Wärme zu einem Wärmetauscher oder direkt in das zu beheizende oder zu kühlende System transportiert.Der magnetokalorische Effekt wurde bereits Anfang des 20.

Jahrhunderts entdeckt, doch erst jüngste Fortschritte in Materialwissenschaft und Engineering ermöglichen heute Anwendungen auf industriellem Niveau. Ein entscheidender Schritt war die Identifikation und Verbesserung geeigneter magnetokalorischer Materialien. Gadolinium, ein seltenes Erdmetall, gilt seit langem als Referenzmaterial wegen seiner starken Temperaturänderungen unter Einfluss eines Magnetfeldes nahe seiner Curie-Temperatur um 20 °C. Allerdings ist Gadolinium teuer und nicht leicht verfügbar. Deshalb forschen Wissenschaftler parallel an Ersatzmaterialien auf Basis von Legierungen wie Lanthan-Eisen-Silizium-Hydrid, welche eine höhere Leistungsdichte bieten, jedoch in ihrer Verarbeitung komplizierter sind.

Neben der Auswahl der Materialien spielen auch die strukturelle Gestaltung und das Design eine zentrale Rolle. Die Herausforderung besteht darin, die Effizienz der Wärmepumpe durch optimale Anordnung von Magneten, magnetokalorischem Material und der Flüssigkeitspumpe zu maximieren, während Gewicht und Kosten gering gehalten werden. Durch präzise geometrische Anpassungen und die Reduzierung der Menge an permanenten Magneten und magnetischem Stahl konnte das Forscherteam von Ames National Laboratory die Leistungsdichte signifikant verbessern und die Masse auf einem Niveau halten, das mit herkömmlichen Verdichtern vergleichbar ist.Die Verwendung magnetischer Materialien zur Wärmeübertragung statt Kältemitteln bietet eine Reihe ökologischer Vorteile. Fluorierte Kohlenwasserstoffe (F-Gase), die in Kompressions-Wärmepumpen häufig eingesetzt werden, weisen oft hohe Treibhauspotenziale auf und können bei Leckagen erhebliche Schäden an der Atmosphäre verursachen.

Der Verzicht auf solche Kältemittel eliminiert nicht nur das Risiko von Emissionen, sondern vereinfacht auch Installation, Wartung und Recycling der Anlagen. Zusätzlich versprechen magnetokalorische Systeme durch ihre physikalische Arbeitsweise oft eine höhere Energieeffizienz, wodurch langfristig Betriebskosten gesenkt und der CO2-Fußabdruck reduziert werden können.Allerdings gibt es auch Herausforderungen, die noch gemeistert werden müssen, bevor magnetokalorische Wärmepumpen großflächig den Markt erobern können. Die Verfügbarkeit und Kosten der verwendeten Materialien, insbesondere der seltenen Erden, stellen eine limitierende Größe dar. Auch die Komplexität des Designs und die Integration in bestehende Heizungs- und Kühlsysteme erfordern intensive Entwicklung.

Fragen zur optimalen Wärmeübertragung mittels der Flüssigkeit, der langfristigen Stabilität der magnetokalorischen Materialien und der Skalierbarkeit der Geräte stehen weiterhin im Fokus der Forschung.Die industrielle Nutzung der neuen Technologie birgt jedoch enormes Potenzial. Gerade in klimatisch gemäßigten Zonen, wo Wärmepumpen einen immer größeren Teil der Heiz- und Kühltechnik ausmachen, können magnetokalorische Systeme zu einem Game-Changer werden. Ihre Innovationskraft liegt nicht nur in der Nachhaltigkeit, sondern auch in vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten von der Gebäudebeheizung bis hin zu Kühlprozessen in der Industrie.Darüber hinaus eröffnet die Kombination aus Materialinnovationen und intelligentem Design die Chance, Wärmepumpen für extreme Temperaturbereiche nutzbar zu machen, in denen konventionelle Technologien an Effizienzgrenzen stoßen.

So könnte sich die magnetokalorische Technologie auch im Bereich der Kryotechnik oder in kalten Regionen als Alternative anbieten.Die Akzeptanz und Verbreitung magnetokalorischer Wärmepumpen in der Praxis hängt neben technischen wie wirtschaftlichen Aspekten zudem von politischen Rahmenbedingungen und Förderprogrammen ab, die nachhaltige Technologien begünstigen. Die globale Energiewende und die Verpflichtung zur Reduktion klimaschädlicher Emissionen erzeugen einen starken Nachfrageimpuls für Lösungen wie diese.Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass magnetokalorische Wärmepumpen eine vielversprechende und zukunftsträchtige Technologie darstellen, die das Potential besitzt, die Heiz- und Kühltechnik nachhaltiger und effizienter zu gestalten. Durch den Verzicht auf klimaschädliche Kältemittel und die Nutzung des innovativen magnetokalorischen Effekts könnten sie zu zentralen Bausteinen bei der Erreichung weltweiter Klimaziele werden.

Die aktuellen Fortschritte in Materialforschung und Systemdesign weisen den Weg zu einer wettbewerbsfähigen, umweltfreundlichen Alternative, deren Marktdurchdringung in den kommenden Jahren mit Spannung zu verfolgen sein wird. Die Herausforderungen bei Herstellung, Integration und Skalierung sind dabei ebenso Chancen für neue Innovationen und technologische Weiterentwicklungen im Bereich grüner Energietechnik.