Die stoische Philosophie hat seit der Antike einen tiefgreifenden Einfluss auf ethische und moralische Fragestellungen ausgeübt. Ein zentrales Konzept dieser Denkrichtung ist die Vorstellung der sogenannten „Indifferents“, also Dinge, die weder intrinsisch gut noch schlecht sind. In der stoischen Lehre werden diese Indifferents als externe Umstände oder Objekte betrachtet, die an sich keinen moralischen Wert besitzen, sondern nur im Zusammenhang mit der menschlichen Willensführung relevant werden. Ein klassisches Beispiel dafür ist ein Messer – als Werkzeug kann es zum Schälen von Gemüse oder zum Verletzen eines Lebewesens dienen. Das Messer an sich ist weder gut noch böse; sein Wert entsteht durch den Zweck, den der Mensch ihm zuweist.

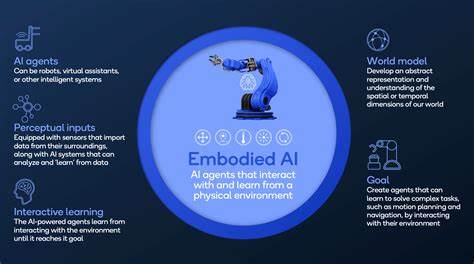

Diese Sichtweise hebt die Autonomie und Weisheit des Individuums hervor und betont die Bedeutung der inneren Haltung gegenüber äußeren Umständen. Im digitalen Zeitalter, in dem Künstliche Intelligenz (KI) und insbesondere verkörperte KI-Systeme – physische Roboter mit eigener Entscheidungsfähigkeit – zunehmend an Bedeutung gewinnen, wirft das stoische Konzept der Indifferents neue Fragen auf. Können Maschinen mit Handlungsspielraum und eigenem „Willen“ weiterhin bloß als Indifferents betrachtet werden, oder verändern sie durch ihre „Agentur“ die ethische Landschaft? Während traditionelle Gegenstände passiv und entbehrlich sind, erlangt ein autonom agierender Roboter möglicherweise eine Art von intrinsischem moralischem Status, der nicht mehr ausschließlich vom menschlichen Gebrauch abhängt. Die Vorstellung, dass ein Roboter als Agent mit Intention und Verantwortung auftritt, stellt die stoische Unterscheidung von neutralen und wertbehafteten Dingen infrage und fordert Philosophen auf, ihr Denken zu erweitern. Die Entwicklung verkörperter KI ist eng mit Fortschritten in der Robotik, Sensorik und maschinellem Lernen verknüpft.

Roboter werden zunehmend komplexer, können ihre Umwelt wahrnehmen, analysieren und eigenständig handeln. Damit erlangen sie eine „Embodiment“, also körperliche Verkörperung, die ihnen eine formale Verbindung zur Welt verleiht und nicht nur abstrakte Softwareprogramme darstellt. Diese Verkörperung führt zu einzigartigen ethischen Herausforderungen: Wenn ein Roboter mit einem Messer hantiert, das er autonom einsetzt, wie unterscheidet sich dies dann vom menschlichen Gebrauch? Spielt es eine Rolle, ob die Maschine Absichten entwickelt, die über programmierte Funktionen hinausgehen? Für die stoische Philosophie ist es entscheidend, welches Gewicht der Agentur zukommt. Wenn nun Objekte durch die Handlungen eines verkörperten KI-Agenten einen eigenen moralischen Status erhalten, könnte dies das Konzept der Indifferents grundlegend verändern. Roboter als Akteure werfen zudem Fragen zur Verantwortlichkeit auf.

Wer haftet für Handlungen eines selbstständigen Systems? In der klassischen stoischen Sicht bleibt der Mensch als moralischer Akteur im Zentrum, doch verkörperte KI bringt eine potenzielle Teilung dieser Verantwortung mit sich. Das Interesse an diesen philosophischen Fragestellungen wächst, da KI-Systeme zunehmend im Alltag präsent sind – von Assistenzrobotern bis zur autonomen Fahrzeugsteuerung. Die Fragen nach guter und böser Nutzung von Werkzeugen werden um Aspekte erweitert wie die emotionale Interaktion von Menschen mit Maschinen, die Fähigkeit von Robotern zu ethischem Urteil und das soziale Zusammenleben zwischen Mensch und künstlichem Agenten. Gegenwärtig entwickeln sich ethische Leitlinien und rechtliche Rahmenbedingungen für KI, doch viele offene Punkte bestehen weiterhin. Die stoische Analyse der Indifferents liefert wertvolle Anhaltspunkte, um zu verstehen, wie historische Denkmuster auf moderne Technik angewandt werden können.

Sie zeigt auch Grenzen auf und fordert eine Neudefinition von Moral im Kontext technologischer Autorität. Darüber hinaus lädt die Diskussion um Indifferents und verkörperte KI dazu ein, größere Fragen der menschlichen Natur, Freiheit und Verantwortlichkeit zu reflektieren. Wenn Maschinen zunehmend Aufgaben übernehmen, die früher menschlicher Urteilskraft vorbehalten waren, muss der philosophische Blick erweitert werden, um auch neue Formen der „Agentur“ und „Wertigkeit“ zu erfassen. Die Stoiker lehren Gelassenheit gegenüber externen Dingen, doch verkörperte KI fordert eine aktive Auseinandersetzung mit den Konsequenzen von Technik und Bewusstsein. Die Zukunft der Philosophie und Technik liegt möglicherweise in einer Mischung aus stoischer Weisheit und innovativen ethischen Ansätzen, die das Zusammenspiel von Mensch und Maschine neu definieren.

Die Debatte um Indifferents versus verkörperte KI ist somit mehr als ein theoretisches Gedankenspiel – sie ist ein Wegweiser für unsere sich wandelnde Welt, in der Philosophie und Technologie untrennbar miteinander verflochten sind. Ein vertieftes Verständnis dieser Thematik ist nicht nur für Philosophen, sondern für Entwickler, Anwender und die gesamte Gesellschaft von großer Bedeutung und eröffnet neue Perspektiven im Umgang mit der digitalen Zukunft.