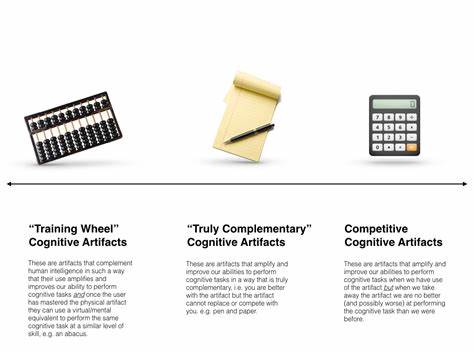

In unserer schnelllebigen Welt sind Werkzeuge und Hilfsmittel unverzichtbare Begleiter, die unser Denken und Handeln maßgeblich beeinflussen. Dabei spricht man häufig von sogenannten kognitiven Artefakten – externe Werkzeuge, die unsere kognitiven Fähigkeiten erweitern oder ergänzen. Diese Artefakte können unsere Fähigkeiten auf ganz unterschiedliche Weise formen, verbessern oder auch beeinträchtigen. Eine interessante Unterscheidung hierzu stammt von David Krakauer, dem Präsidenten des Santa Fe Instituts, der kognitive Artefakte in zwei Kategorien einteilt: komplementäre und kompetitive Artefakte. Diese beiden Typen haben jeweils charakteristische Auswirkungen darauf, wie wir lernen, denken und uns entwickeln.

Komplementäre Artefakte sind jene Werkzeuge, die uns dabei helfen, unsere Fähigkeiten zu verbessern und weiterzuentwickeln, während kompetitive Artefakte paradoxerweise zwar den Umgang mit ihnen erleichtern, uns aber in unseren eigentlichen Fähigkeiten schwächen, wenn wir sie nicht benutzen. Diese Beobachtungen bieten einen spannenden Rahmen, um den Einfluss moderner Technologien auf unsere geistige Leistungsfähigkeit besser zu verstehen und kritisch zu reflektieren. Komplementäre kognitive Artefakte sind Werkzeuge, die uns befähigen, besser zu werden – nicht nur während der Benutzung, sondern auch darüber hinaus. Ein klassisches Beispiel ist das Klavier. Je mehr man Klavier spielt, desto größer wird das musikalische Verständnis, die Feinmotorik und das Gehör.

Dieses Lernen und Verfeinern der Fähigkeiten hält auch an, wenn das Instrument einmal nicht zur Hand ist. Ähnlich verhält es sich mit dem Abakus, einem der ältesten bekannten Rechenhilfsmittel. Durch das regelmäßige Arbeiten mit einem Abakus schult man mentale Rechenfertigkeiten, die man ohne dieses Hilfsmittel anwenden kann. Auch traditionelle Papierkarten fördern ein Raumgefühl, eine Orientierungskompetenz und das räumliche Vorstellungsvermögen, das man später unabhängig von der Karte abrufen kann. Komplementäre Artefakte sind somit echte Symbiosen zwischen Mensch und Werkzeug – sie tragen dazu bei, dass wir ohne das Werkzeug leistungsfähiger sind, weil wir mental und körperlich trainiert wurden.

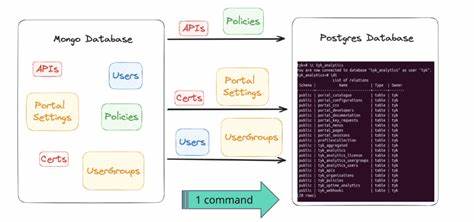

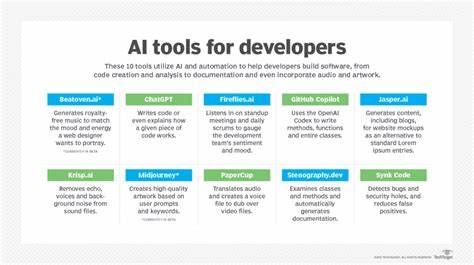

Ganz anders sieht es bei kompetitiven kognitiven Artefakten aus. Hierzu zählen Werkzeuge wie Smartphones, digitale Navigationssysteme oder KI-gestützte Chatbots wie ChatGPT. Diese Helfer vereinfachen und beschleunigen viele Aufgaben, die früher eine beträchtliche kognitive Leistung erforderten. Allerdings führt der häufige, oft sogar zwanghafte Gebrauch dazu, dass wir unsere eigenen Fähigkeiten verlernen oder zumindest stark zurückbilden. Ein Beispiel ist das Erinnern von Telefonnummern: Früher war es selbstverständlich, Nummern im Gedächtnis zu behalten; heute verlassen sich viele Menschen vollständig auf ihr Smartphone-Adressbuch.

Die Folge ist, dass die Fähigkeit zum Merken von Zahlen nachlässt. Auf ähnliche Weise führt die Nutzung von GPS oft dazu, dass wir uns weniger um eigene räumliche Orientierung bemühen, was langfristig zu einem schlechten Orientierungssinn führt. Im Umgang mit KI-Systemen kann sich unser kritisches Denken vermindern, wenn wir uns zu sehr auf automatische Antworten verlassen, ohne die Informationen selbst zu hinterfragen oder zu verifizieren. Diese Entwicklungen werfen eine wichtige Frage auf: Was passiert mit uns, wenn wir zunehmend auf kompetitive Artefakte setzen? David Krakauer beschreibt das Risiko, dass wir nicht zu Energiequellen für maschinelle Systeme degradiert werden – oft als "Mensch als Batterie" beschrieben –, sondern dass wir uns geistig so zurückentwickeln, dass wir mit einem Tentakelwesen wie einer Qualle vergleichbar sind. Das heißt, wir verlieren unsere kognitiven Fähigkeiten und Selbstständigkeit, weil wir zu abhängig von externen Systemen geworden sind, die viele unserer Denkleistungen übernehmen.

Die technologischen Fortschritte bewegen uns unweigerlich in Richtung einer Intensivierung des Einsatzes digitaler und KI-gestützter Werkzeuge. Für Individuen und Gesellschaften stellt sich die Herausforderung, wie sie den Nutzen solcher Technologien maximieren, ohne dabei die eigenen Kompetenzen zu untergraben. Es geht also um die Balance zwischen der Unterstützung durch Werkzeuge und der Erhaltung oder sogar Förderung der mentalen Fähigkeiten. Denn ein Werkzeug sollte im Idealfall nicht nur die aktuelle Aufgabe erleichtern, sondern auch dazu beitragen, dass der Anwender langfristig lernfähiger, kompetenter und selbstständiger wird. In der Praxis bedeutet das, dass wir bewusster mit unseren kognitiven Artefakten umgehen müssen.

Statt unreflektiert auf automatische Helfer zu vertrauen, können wir uns beispielsweise Zeit nehmen, komplexe Aufgaben auch eigenständig zu lösen, bevor wir digitale Assistenten hinzuziehen. Schulen und Bildungseinrichtungen könnten verstärkt darauf achten, dass traditionelle Fähigkeiten wie Kopfrechnen, Handschrift, logisches Denken und Orientierung trainiert werden, ebenso wie der kritische Umgang mit digitalen Hilfsmitteln. Diese Herangehensweise bietet die Chance, Kompetenzen zu erhalten, die sonst durch zu starke Abhängigkeit von Technik verloren gehen könnten. Zudem sollte die Entwicklung neuer Technologien auch ethisch und didaktisch hinterfragt werden. Ziel sollte sein, Werkzeuge zu schaffen, die komplementär wirken – also diejenigen, die uns auch nach der Nutzung stärker machen und die unsere geistigen Kapazitäten erweitern.

Auf diese Weise können Software und Geräte so gestaltet werden, dass sie den Lernprozess unterstützen, beispielsweise durch adaptive Lernprogramme, die Nutzer Schritt für Schritt an neue Fähigkeiten heranführen, anstatt sie komplett zu ersetzen. Die Gesellschaft steht damit an einem Wendepunkt, der weit über technische Innovation hinausgeht. In einer Welt, in der künstliche Intelligenz und digitale Plattformen allgegenwärtig sind, rückt die Frage nach unserer kognitiven Autonomie stärker in den Vordergrund. Jeder Einzelne ist gefordert, seinen Umgang mit kognitiven Artefakten kritisch zu reflektieren, um eine Balance zwischen Nutzen und Selbstbestimmung zu finden. Nur so lässt sich verhindern, dass wir zu passiven Konsumenten von Informationen werden, die ihre geistige Fitness einbüßen.

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass kognitive Artefakte eine doppelte Natur besitzen: Sie können entweder unsere Fähigkeiten ergänzen und fördern oder sie durch Abhängigkeit langsam erodieren. Das Verständnis dieser Dynamiken ist essenziell, um im Zusammenspiel von Mensch und Maschine die Weichen für eine kompetente, selbstbewusste und kreative Gesellschaft zu stellen. Der bewusste und reflektierte Einsatz von komplementären Artefakten bietet das Potenzial, unsere geistigen Fähigkeiten weiterzuentwickeln und uns auf eine Zukunft vorzubereiten, in der Technologie uns unterstützt – ohne uns zu ersetzen.

![Bayesian yacht sinking preliminary report [pdf]](/images/A7DAB7EC-1D60-48A2-8FEE-4F9442C407D4)