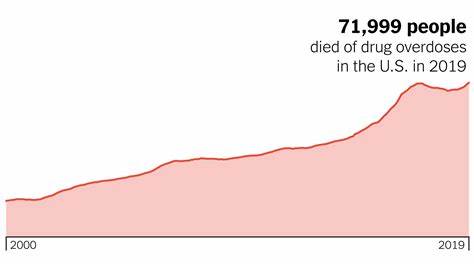

Die Vereinigten Staaten von Amerika erleben seit Jahrzehnten eine verheerende Drogenkrise, die Millionen von Leben gefordert hat und das öffentliche Gesundheitssystem vor immense Herausforderungen stellt. Im Jahr 2024 jedoch gelang ein bisher nie dagewesener Erfolg: Die Zahl der Todesfälle durch Überdosierung sank um ganze 27 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Dies entspricht einem Rückgang von etwa 30.000 Menschenleben und markiert die größte einjährige Abnahme seit Beginn der systematischen Erfassung vergleichbarer Daten vor 45 Jahren. Diese Entwicklung hat sowohl Experten als auch die breite Öffentlichkeit überrascht und zum Nachdenken angeregt, welche Faktoren zu diesem Fortschritt beigetragen haben und wie dieser Trend nachhaltig unterstützt werden kann.

Die Ursachen für den positiven Wandel sind komplex und vielschichtig. Ein zentraler Faktor ist die stark ausgebaute Verfügbarkeit des Medikaments Naloxon, das Überdosierungen durch Opioide wirksam verhindern und Leben retten kann. In den vergangenen Jahren wurde Naloxon vermehrt auch rezeptfrei erhältlich gemacht, was die Zugänglichkeit deutlich verbessert hat. Darüber hinaus konnte durch vielfältige Programme die Behandlung von Suchterkrankungen erweitert werden. Therapieangebote und Selbsthilfegruppen tragen zu einer besseren Unterstützung Betroffener bei, die den Weg aus der Abhängigkeit suchen.

Auch das veränderte Konsumverhalten spielt eine Rolle. Die Zahl der Menschen, die als besonders gefährdet gelten, nimmt ab, was auch darauf zurückzuführen ist, dass jüngere Generationen vermehrt von hochriskanten Drogen absehen. Parallel dazu haben rechtliche Schritte gegen Hersteller von Schmerzmitteln und Opioidvertriebe zu Milliardenvergütungen geführt, die speziell für die Bekämpfung der Suchtproblematik eingesetzt werden sollen. Diese finanziellen Mittel fließen in unterschiedlichste Maßnahmen, angefangen von der Bereitstellung von sicherem Wohnraum bis hin zu präventiven Instrumenten wie Drogentests, insbesondere zur Erkennung von Fentanyl, das heute als Hauptursache der Überdosierungstode gilt.Während der Rückgang der Todesfälle Grund zur Hoffnung gibt, mahnen Experten dennoch zur Vorsicht.

In der Vergangenheit führte eine zu frühe Entwarnung oft zu einem Wiederanstieg der Statistiken. Ein nachhaltiger Erfolg sei nur möglich, wenn die politischen Entscheidungsträger die Fördermittel nicht kürzen und der Fokus weiterhin auf eine umfassende öffentliche Gesundheitsstrategie gelegt wird. Die Gefahr, dass Einsparungen in wichtigen Bereichen der Suchtbekämpfung den positiven Trend verlangsamen oder gar umkehren, ist real. Gesundheitsfachleute betonen, dass es jetzt nicht der Zeitpunkt sei, die Anstrengungen zu reduzieren, sondern eher, diese zu intensivieren und breitflächig auszurollen.Die zu beobachtende Verschiebung in der Pandemielage hat ebenfalls eine indirekte Wirkung.

Die Drogenüberdosierungen lagen noch vor der Pandemie auf einem vergleichbar niedrigeren Niveau, stiegen dann jedoch während der COVID-19-Krise stark an. Die jüngsten Daten zeigen zwar eine Verbesserung, doch sind die Zahlen nach wie vor höher als vor Corona. Überdosierungen bleiben die führende Todesursache bei jungen Erwachsenen im Alter von 18 bis 44 Jahren, was die Dringlichkeit unterstreicht, das Thema nicht aus dem Blick zu verlieren.Neben der medizinischen Versorgung haben auch gesellschaftliche und humane Ansätze im Umgang mit Drogenkranken an Bedeutung gewonnen. Die Abkehr von rein strafrechtlichen Maßnahmen hin zu Unterstützungs- und Hilfsangeboten ist ein wesentlicher Bestandteil der Strategien, die diesen Rückgang begünstigen könnten.

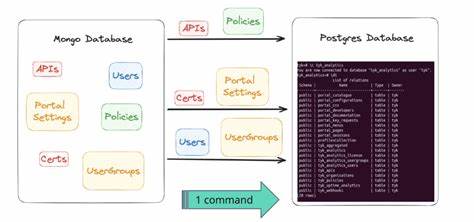

Die Stimmen von Betroffenen und Angehörigen, die sich für einen respektvolleren und weniger stigmatisierenden Umgang aussprechen, gewinnen zunehmend Gehör und führen zu einem Umdenken in der gesellschaftlichen Wahrnehmung von Sucht.Die erfolgreiche Reduzierung der Überdosis-Todesfälle könnte als Wegweiser für weitere nationale und internationale Maßnahmen dienen. Sorgfältige Analysen und die kontinuierliche Erhebung von Daten sind erforderlich, um die Effizienz der einzelnen Maßnahmen bewerten und anpassen zu können. Dabei ist es wichtig, die präventiven Programme auf lokal angepasste Bedürfnisse auszurichten, um möglichst viele Menschen zu erreichen. Auch der Einsatz neuer Technologien zur schnellen Erkennung und Behandlung von Überdosierungen bietet Potenziale für die Zukunft.

Ein weiterer Aspekt ist die Rolle von Bildungs- und Aufklärungskampagnen, die besonders bei Jugendlichen und jungen Erwachsenen präventiv wirken können. Durch gezielte Informationsarbeit über die Gefahren von Drogenkonsum und den richtigen Umgang mit Risikosituationen lassen sich potenzielle Überdosierungssituationen vermeiden. Parallel sollten gesellschaftliche Barrieren abgebaut werden, die es Suchterkrankten erschweren, Hilfe zu suchen und anzunehmen.Diese vielschichtige Herangehensweise zeigt, dass der Erfolg der letzten Jahre kein Zufall ist, sondern das Ergebnis einer Kombination von medizinischer Innovation, politischem Willen, gesellschaftlichem Engagement und finanzieller Unterstützung. Um langfristig eine dauerhafte Verbesserung der Lage zu erreichen, ist es entscheidend, diesen Weg unbeirrt weiterzugehen und auch aus den Erfahrungen vergangener Rückschläge zu lernen.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der dramatische Rückgang der Überdosierungstoten in den USA im Jahr 2024 ein historischer Meilenstein im Umgang mit der Drogenkrise ist. Er gibt Anlass zur Hoffnung, mahnt aber zugleich zur Wachsamkeit und zu kontinuierlichem Engagement auf allen Ebenen der Gesellschaft. Nur durch eine nachhaltige, evidenzbasierte und menschenwürdige Gesundheitspolitik wird es gelingen, die Krise dauerhaft zu bewältigen und Leben zu retten.