In einer Welt, die zunehmend von Technologie geprägt ist, wird das traditionelle Konzept des Nationalstaates auf die Probe gestellt. Wir leben in einer Ära, in der Unternehmen und Gemeinschaften durch das Internet und digitale Technologien immer einfacher grenzüberschreitend entstehen können. Die Frage, die sich dabei stellt, ist: Kann Technologisierung nicht nur neue Unternehmen oder Währungen hervorbringen, sondern auch neue Städte oder sogar Staaten? Genau an dieser Stelle setzt das Konzept des Network State an. Der Network State definiert sich als eine neue Form politischer und gesellschaftlicher Organisation, die sich durch digitale Vernetzung, Dezentralisierung und kollektive Souveränität auszeichnet. Im Gegensatz zu klassischen Nationalstaaten, deren Macht oft territorial und hierarchisch organisiert ist, basiert der Network State auf einem Netzwerk von Individuen und Gemeinschaften, die sich um gemeinsame Werte, Interessen und Technologien formieren – unabhängig von geografischer Lage.

Das Buch „The Network State“ erläutert, wie diese neue Staatsform entstehen kann und welche technologischen, politischen sowie sozialen Voraussetzungen dafür notwendig sind. Es ist eine Vision, die nicht nur für Zukunftsforscher interessant ist, sondern für jeden, der an den Herausforderungen globaler Politik, Digitalisierung und gesellschaftlichem Wandel interessiert ist. Historisch gesehen hat sich die politische Macht stets entlang territorialer Grenzen organisiert. Nationalstaaten haben über Jahrhunderte hinweg Regierungssysteme, Rechtsprechung und Identität definiert. Doch mit der Globalisierung und insbesondere mit der rasanten Entwicklung digitaler Technologien verändert sich die Art und Weise, wie Menschen miteinander interagieren und sich organisieren.

Der weltweite Informationsfluss, die Möglichkeiten der digitalen Kommunikation und die Schaffung neuer wirtschaftlicher Modelle durch Kryptowährungen und Blockchain-Technologie eröffnen Wege, die traditionelle Souveränität herausfordern. Der Network State basiert auf dieser neuen Infrastruktur technologischer Vernetzung. Er ist keine reine Online-Community, sondern eine politische Entität, die reale Auswirkungen auf Gesellschaft und Governance haben will. Dabei verschmelzen virtuelle und physische Räume miteinander: Mitglieder eines Network State können über verschiedene Länder verteilt sein, sich aber dennoch als Teil einer politischen Einheit definieren, die eigene Regeln, Gesetze und Werte verfolgt. Die Idee des Network State beinhaltet die Vorstellung, dass der Staat der Zukunft nicht mehr zwangsläufig an geographische Grenzen gebunden sein muss.

Stattdessen könnte die politische Zugehörigkeit auf gemeinsamen Ideologien, ökonomischen Interessen und digitaler Vernetzung basieren. Diese Gemeinschaften könnten über Plattformen organisiert werden, auf denen Entscheidungen kollektiv getroffen und Rechtsstrukturen digital durchgesetzt werden. Im Kontext der aktuellen globalen Herausforderungen bietet der Network State auch neue Lösungsansätze. Klimawandel, wirtschaftliche Ungleichheiten und geopolitische Spannungen lassen sich durch klassische Nationen nur bedingt bewältigen. Durch die Vernetzung verschiedener Communities können Ressourcen gebündelt, Innovationen schneller vorangetrieben und flexible politische Strukturen geschaffen werden, die an neue Realitäten angepasst sind.

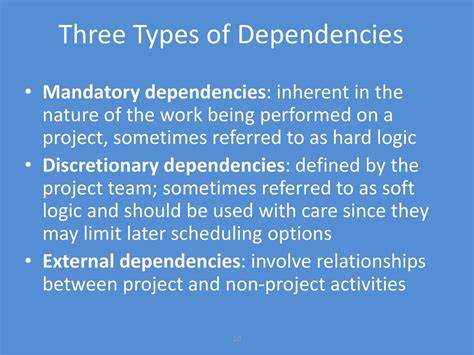

Ein entscheidender Aspekt ist die Rolle von Technologie im politischen Wandel. Blockchain beispielsweise ermöglicht eine transparente und manipulationssichere Erfassung von Informationen sowie die automatisierte Durchsetzung von Absprachen in Form von Smart Contracts. Dies könnte das Vertrauen innerhalb von Gemeinschaften erhöhen und die traditionelle Rolle staatlicher Kontrollmechanismen teilweise ersetzen. Gleichzeitig wirft das Konzept des Network State auch zahlreiche Fragen und Herausforderungen auf. Die Legitimität solcher politischen Gemeinschaften muss sich erst noch beweisen.

Wie werden Konflikte gelöst, wenn traditionelle Rechtssysteme keine Gültigkeit mehr besitzen? Wie reagieren etablierte Staaten auf diese neue Form von Souveränität? Zudem bestehen Risiken im Bereich Datenschutz, Machtkonzentration innerhalb digitaler Plattformen und mögliche soziale Spaltung. Die Entstehung von Network States könnte langfristig zu einer Fragmentierung der politischen Landschaft führen. Klassische Großmächte könnten an Einfluss verlieren, während kleinere, technologisch versierte Gemeinschaften aufsteigen. Es entsteht ein multipolares System, das weniger auf geografischer Dominanz als auf moralischer, wirtschaftlicher und technologischer Macht basiert. Historisch gesehen steht die Idee des Network State in einer langen Tradition gesellschaftlicher Umbrüche.

Von der Rolle von Religion und Staat im Mittelalter bis hin zu modernen Demokratie- und Nationalstaatskonzepten zeigt sich, dass politische Ordnung immer im Wandel begriffen ist. Das digitale Zeitalter bringt nun eine neue Etappe dieser Entwicklung mit sich. Die Gründung eines Network State erfordert nicht nur technologische Infrastruktur, sondern auch eine klare Vision und gemeinsame Werte. Die Verbindung von individueller Freiheit mit kollektiver Verantwortung und die Anerkennung digitaler Souveränität als legitime Staatsmacht sind zentrale Elemente. Für die Praxis bedeutet dies, dass sich Menschen und Gruppen, die sich als Teil eines Network State verstehen, auf neue Art und Weise organisieren müssen.

Digitale Tools für Governance, Gemeinschaftspflege und ökonomische Zusammenarbeit werden unverzichtbar. Gleichzeitig müssen Mechanismen zur Sicherstellung von Rechte und Pflichten etabliert werden, die über die bisherigen nationalstaatlichen Modelle hinausgehen. Der Network State könnte auch die Grundlage für eine neue Form des sozialen Zusammenhalts und der politischen Partizipation bieten. Anstatt sich über Geburtsort oder geografische Zugehörigkeit zu definieren, entsteht eine Identität, die auf geteilten Überzeugungen und digitaler Vernetzung basiert. So wird politische Teilhabe inklusiver und globaler.

In ökonomischer Hinsicht eröffnet der Network State neue Perspektiven. Kryptowährungen und digitale Ökosysteme ermöglichen Transaktionen und Wertschöpfung ohne zentrale Kontrollinstanzen. Dies könnte gesellschaftliche Machtverhältnisse verändern und mehr Autonomie für Einzelpersonen und Gruppen schaffen. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der Network State eine visionäre Antwort auf die Herausforderungen und Möglichkeiten unserer Zeit darstellt. Er stellt das bisherige Verständnis von Staatlichkeit infrage und lädt dazu ein, politische Gemeinschaft neu zu denken – digital, dezentral und global verbunden.

Die nächsten Jahre werden zeigen, wie stark dieser Gedanke Einfluss auf Politik, Gesellschaft und Wirtschaft haben wird. Eines ist jedoch sicher: Die Zukunft der Staatlichkeit wird nicht nur von physischen Grenzen, sondern vor allem von digitalen Verbindungen und gemeinsamen Werten geprägt sein.