Im Zuge eines spektakulären Hackerangriffs auf die LockBit Ransomware-Gruppe wurden nahezu 60.000 Bitcoin-Adressen veröffentlicht. Die Attacke richtete sich gegen das Dark-Web-Affiliate-Panel der kriminellen Organisation und offenbarte damit eine umfangreiche Datenbank mit kritischen Informationen, die Experten wertvolle Einblicke in die finanziellen Aktivitäten der Gruppe liefert. Dieses Ereignis zeigt nicht nur die zunehmende Cybergefahr durch Ransomware, sondern wirft auch Licht auf die Rolle von Bitcoin und anderen Kryptowährungen in der Finanzierung und Verschleierung von illegalen Aktivitäten. LockBit zählt zu den berüchtigtsten Ransomware-Organisationen weltweit und ist bekannt für ihre ausgeklügelten Angriffe auf Unternehmen und öffentliche Institutionen.

Ziel derartiger Ransomware-Attacken ist es, die Daten der Opfer zu verschlüsseln und Lösegeldzahlungen in Kryptowährungen zu verlangen, um die Entschlüsselung zu ermöglichen. Nach Schätzungen haben diese Cyberkriminellen bereits Schäden in Milliardenhöhe verursacht. Im Februar 2024 führten internationale Strafverfolgungsbehörden aus zehn Ländern eine koordinierte Operation durch, um LockBit zu zerschlagen. Dennoch zeigt der jüngste Hack, wie schwierig es ist, solche Gruppen vollständig auszuschalten. Der Datenleck führte zur Veröffentlichung eines umfangreichen MySQL-Datenbank-Dumps mit sensiblen Informationen, darunter fast 60.

000 Bitcoin-Wallet-Adressen. Für die Öffentlichkeit und vor allem für Blockchain-Analysten stellt diese Datenbasis eine wertvolle Quelle dar, um die Finanzwege der LockBit-Gruppe nachzuvollziehen. Besonders interessant ist, dass es sich hierbei ausschließlich um öffentliche Adressen handelt – die privaten Schlüssel wurden nach aktuellem Kenntnisstand nicht kompromittiert. Das bedeutet, dass die Hacker trotz des Datenlecks keinen direkten Zugriff auf die Gelder dieser Wallets erlangten. Die durchsuchbaren Tabellen innerhalb der Datenbank enthielten allerlei Details, die über die Anzahl der Adressen hinausgehen.

So finden sich unter anderem Informationen zu einzelnen Ransomware-Builds, welche von den Affiliatedes der Gruppe verwendet wurden, sowie zahlreiche Chatverläufe, die Verhandlungen zwischen Opfern und den Angreifern dokumentieren. Diese Gespräche enthalten über 4.400 Nachrichten und zeigen eindrucksvoll das Ausmaß und die Professionalität, mit welcher LockBit seine Erpressungen durchführt. Die Veröffentlichung dieser Daten ermöglicht es Strafverfolgungsbehörden und Cybersecurity-Experten, verdächtige Zahlungsströme zurückzuverfolgen und möglicherweise bislang unbekannte Opfer zu identifizieren oder Ransomware-Finanzierungsnetzwerke aufzudecken. In der Vergangenheit erschwerten die anonymen und verschlüsselten Transaktionen auf Blockchains die Aufklärung solcher Fälle erheblich.

Durch den Leak können Blockchain-Forensiker nun adressenspezifische Muster erkennen, die bei der Zerschlagung der kriminellen Infrastruktur helfen könnten. Ein interessantes Detail in diesem Zusammenhang ist die Verbindung zwischen dem LockBit-Hack und einem weiteren Ransomware-Vorfall, der die Everest-Gruppe betraf. Analysen von Sicherheitsexperten zeigen Parallelen in der verwendeten Botschaft bei den jeweiligen Hacks, was auf eine mögliche Zusammenarbeit oder zumindest Überschneidungen bei den Angreifern hindeutet. Ein derartiger Zusammenhang unterstreicht die komplexe und verzweigte Struktur der dunklen Cyberkriminalität, in der verschiedene Gruppen und Akteure miteinander verflochten sind. Die Rolle von Kryptowährungen im Ransomware-Geschäft ist von zentraler Bedeutung.

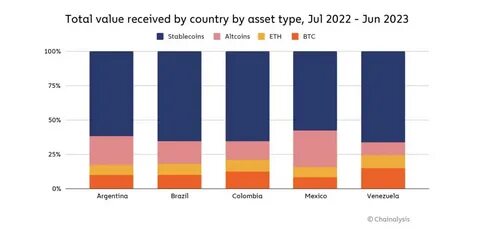

Im Gegensatz zu traditionellen Zahlungsmethoden bieten digitale Vermögenswerte eine relative Anonymität und ermöglichen schnelle, grenzüberschreitende Transaktionen. Für Angreifer bedeutet dies, dass Lösegeldzahlungen schwer zurückzuverfolgen sind – zumindest ohne den Einsatz fortschrittlicher Analysetools. Oft erhalten die Opfer individuelle Bitcoin-Adressen, um Zahlungen zu tätigen. Solche Adressen können in der Summe zur Überwachung der Gesamtfinanzbewegungen herangezogen werden. Trotz der Robustheit von Kryptowährungen bei illegalen Zahlungen zeigt der LockBit-Datenleck auch die Grenzen dieser Anonymität auf.

Die Einblicke in die verwendeten Wallets und die Kommunikation lassen Rückschlüsse auf Strukturen und Vorgehensweisen zu. Behörden können so ihre Ermittlungsstrategien verfeinern und Hacker und deren Netzwerke noch besser beobachten. Der Schutz gegen Ransomware-Angriffe bleibt für Organisationen weltweit eine enorme Herausforderung. Neben technischen Maßnahmen wie der regelmäßigen Datensicherung und der Verbesserung von IT-Security-Systemen wächst die Bedeutung internationaler Kooperationen im Kampf gegen Cyberkriminalität. Der Leak im Fall LockBit zeigt, wie wichtig ein gut vernetztes Vorgehen zwischen Sicherheitsfirmen, Strafverfolgern und Blockchain-Analysten ist, um die Täter zu identifizieren und ihre Geschäfte zu stören.

Gleichzeitig wirft der Vorfall Fragen zur Privatsphäre und zum Datenschutz auf. Die Offenlegung von Adressen und Kommunikationsdaten berührt zahlreiche ethische sowie rechtliche Gesichtspunkte, insbesondere hinsichtlich der betroffenen Opfer, deren Daten im Leak enthalten sein könnten. Hier gilt es abzuwägen zwischen dem öffentlichen Interesse an einer Aufklärung und der Wahrung individueller Rechte. Die weltweite Aufmerksamkeit, die der Hack der LockBit-Gruppe auf sich gezogen hat, unterstreicht das wachsende Problembewusstsein in der Bevölkerung und den Medien für die Bedrohung durch Ransomware. Es zeigt auch, dass kriminelle Strukturen nicht unverwundbar sind.

Die Offenlegung der Bitcoin-Adressen durch die Hacker, die wiederum andere Hacker angriffen, verdeutlicht den fast schon „digitalen Vigilantismus“ in der Cyberwelt. In Zukunft ist mit weiteren Enthüllungen und technologischen Fortschritten zu rechnen, die das Ausmaß der Cyberkriminalität durch Kryptowährungen besser beleuchten können. Die Ereignisse rund um LockBit sind ein Weckruf für Unternehmen, Regierungen und Nutzer, verstärkt in Präventionsmaßnahmen zu investieren und den Kampf gegen digitale Erpressung weiter zu intensivieren. Die Lehre aus dem Leak fernab technischer Details ist jedoch klar: Cyberkriminelle sind zwar gut organisiert, aber keineswegs unverwundbar. Je mehr Licht in die dunklen Ecken des Internets gebracht wird, desto schwerer wird es für solche Gruppen, unentdeckt zu bleiben.

Die Zusammenarbeit weltweit agierender Sicherheitsakteure ist entscheidend, um den Schutz vor Ransomware zu erhöhen und die digitale Sicherheit für alle Nutzer zu verbessern. Der Vorfall zeigt einmal mehr, wie eng Technik, Recht und internationale Politik in der heutigen Cyberwelt miteinander verflochten sind. Die Zukunft wird zeigen, wie der Kampf gegen Ransomware und ähnliche Bedrohungen weitergeht – mit der Hoffnung auf mehr Sicherheit im digitalen Zeitalter.