In Zeiten, in denen Streaming-Dienste aus Frustration über fragmentierte Angebote und Werbeunterbrechungen immer weniger Anhänger finden, kehren viele Nutzer zu einer altbewährten Methode zurück: dem Selbsthosting eigener Medienbibliotheken. Das bedeutet, persönliche Musik, Filme und TV-Serien, die man legal erworben hat, auf eigenen NAS-Systemen oder Heimservern zu speichern und dadurch jederzeit und ohne Abhängigkeit von einem Streaming-Anbieter abzuspielen. Die Konzepte dahinter basieren oft auf Open-Source-Lösungen wie LibreELEC oder Jellyfin, die es ermöglichen, eigene, flexible Medienzentren aufzubauen – häufig auf kostengünstiger Hardware wie dem Raspberry Pi. Doch gerade diese Freiheit scheint bei YouTube und dessen übergeordneter Unternehmensstruktur Google auf Ablehnung zu stoßen. Die Plattform stuft Videos, die die Einrichtung und Nutzung von selbst gehosteten Medienbibliotheken erklären, gelegentlich als „gefährlich“ oder „schädlich“ ein.

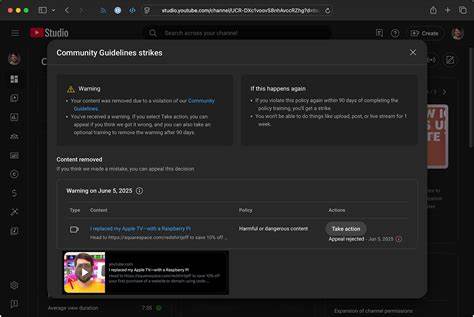

Ein prominentes Beispiel liefert Jeff Geerling, ein angesehener Creator in der Open-Source-Community, der kürzlich feststellen musste, dass sein Video zur Nutzung von LibreELEC auf einem Raspberry Pi 5, in dem er zeigte, wie man 4K-Inhalte aus einer eigenen Medienbibliothek abspielt, von YouTube entfernt wurde. Als „gefährlicher oder schädlicher Inhalt“ bezeichnete die Plattform den Beitrag, da angenommen wurde, das Video fördere den unrechtmäßigen Zugriff auf kostenpflichtige Medien. Interessanterweise bewarb das Video keine illegalen Tauschbörsen, Raubkopien oder Inhaltsdiebstahl, sondern zeigte lediglich, wie man legal erworbene Mediendateien auf einem privaten System organisiert und abspielt. Dieser Vorfall ist nicht alleinstehend. Im Oktober des Vorjahres erhielt derselbe Content Creator bereits eine Verwarnung für ein Video zur Installation von Jellyfin, einer weiteren Open-Source-Media-Server-Software.

Solche Warnungen zeigen die zunehmende Skepsis, mit der große Videoplattformen das Thema Selbsthosting betrachten. Besonders bemerkenswert ist, dass diese Videos oftmals seit Jahren online waren, Millionen von Views erzielten und keinerlei Hinweise auf illegale Inhalte enthielten. Dennoch sind Plattformen wie YouTube durch automatisierte Überprüfungsalgorithmen und durch externe Meldungen oder Hinweise von Dritten anfällig für Fehlbeurteilungen. Doch warum empfindet YouTube, der Branchengigant mit Milliarden von Nutzern und einer nahezu allumfassenden Reichweite, die Demonstration und Vermittlung des Selbsthostings als problematisch? Die Gründe sind vielschichtig. Zum einen verfolgen Konzerne wie Google ein Geschäftsmodell, das weitgehend auf der Sammlung und Nutzung von Nutzerdaten sowie auf der Monetarisierung durch Werbung basiert.

Streaming-Plattformen, Video-Hosting-Dienste oder Social-Media-Kanäle sind stark darauf angewiesen, den Nutzer möglichst lange und zahlreich auf der eigenen Plattform zu halten. Dies erfordert wiederum Inhalte, die durch gezielte Curations, Algorithmen und Maßnahmen stets verfügbar, ansprechend und reich an Werbeeinblendungen sind. Selbsthosting entzieht dem Ökosystem einen Teil dieser Kontrolle und Monopolisierungspotenziale, da Nutzer auf ihre eigenen Medien zurückgreifen können, ohne Werbeeinblendungen oder Tracking zu erdulden. Darüber hinaus besteht die Sorge der Plattformen, dass Anleitungen oder Technologien zum Selbsthosting auch dazu missbraucht werden können, illegale Inhalte zu verwalten, auch wenn dies nicht zwingend der Fall ist. Medienriesen und Verwertungsgesellschaften drängen Plattformen wie YouTube, rigoroser gegen jegliche Inhalte vorzugehen, die mit Raubkopien oder Urheberrechtsverletzungen in Verbindung gebracht werden könnten – was oftmals zu äußerst konservativen und fehleranfälligen Moderationsmaßnahmen führt.

Diese beeinflussen auch die Videos, die sich strikt an legale Nutzung halten. Die Community um Open-Source-Software und Selbsthosting reagiert darauf mit Kritik und Skepsis. Nutzer berichten von willkürlichen und undurchsichtigen Sperrungen, automatischen Fehlerkennungen durch Künstliche Intelligenz, die nur schwer anzufechten sind, sowie einem Mangel an transparenten Erklärungen seitens der Plattform. Die Folge ist ein Vertrauensverlust gegenüber großen, zentralisierten Plattformen, die zwar als Hauptvertriebskanal wichtig bleiben, aber als unsicher und unzuverlässig im Umgang mit legitimen Inhalten wahrgenommen werden. Die Sorge vor der Abhängigkeit von sogenannten „goldenen Handschellen“ – einem System, in dem Kreative extrem von den Regeln und dem Wohlwollen großer Unternehmen abhängig sind, welche letztendlich die Kontrolle über Verfügbarkeit, Monetarisierung und Sichtbarkeit innehaben – ist bei vielen Content-Erstellern groß.

YouTube generiert zwar Einnahmen für Creator durch Werbung, bietet aber kaum echte Schutzmechanismen gegen willkürliche Strafen, Content-Entfernungen oder Umsatzeinbrüche durch algorithmische Änderungen. Dies trifft Open-Source-Projekte und Nischen-Communities besonders hart, da alternative Finanzierungswege wie Patreon oder Floatplane oft nicht dieselbe Reichweite besitzen. Alternativen zum YouTube-Monopol werden daher immer intensiver diskutiert. Plattformen wie Floatplane bieten stärkere Monetarisierungsmöglichkeiten, allerdings gegen eine Paywall, was die Reichweite einschränkt. Andere dezentrale oder föderierte Plattformen wie PeerTube stellen dauerhafte, communitygetriebene Hosting-Alternativen bereit, kämpfen jedoch mit Skalierbarkeit, Finanzierungssicherheit und Nutzerfreundlichkeit.

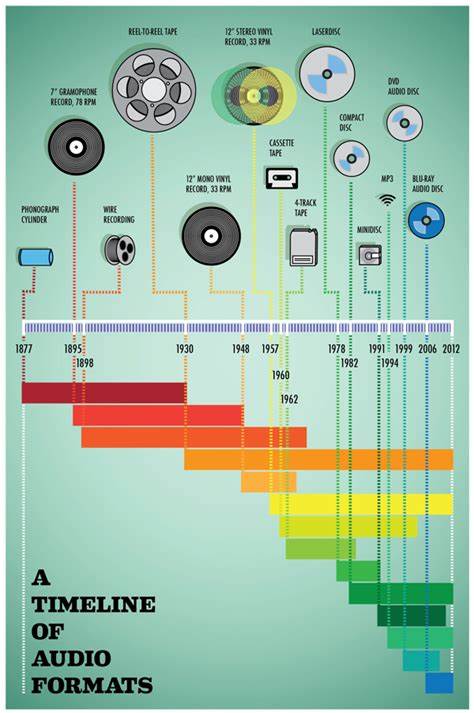

Der Konflikt zwischen offener, freier Distribution und kommerziellen Interessen bleibt bestehen. Darüber hinaus stellt sich die Frage nach der Zukunft von Mediennutzung und kulturellem Eigentum. Mit dem Verschwinden von physischen Datenträgern und dem Ersatz durch abonnementbasierte Streaming-Dienste verlieren Nutzer zunehmend die Kontrolle über ihre Inhalte. Selbsthosting erlaubt es, diese Kontrolle zurückzugewinnen und eine persönliche Bibliothek anzulegen, die nicht von Lizenzverträgen, Vertragswechseln oder dem plötzlichen Entfernen von Titeln betroffen ist. Dies schafft einen Gegenpol zur steigenden Monetarisierung und Fragmentierung des Medienkonsums.

Doch dieses Modell ist aktuell nicht ohne Herausforderungen. Die technischen Hürden für den Aufbau und die Wartung eines eigenen Medienservers sind für viele potenzielle Anwender noch zu hoch. Hardwareanforderungen, Bandbreitenkosten bei Zugriff außer Haus und der Aufwand für die strukturierte Medienverwaltung setzen der Verbreitung Grenzen. Außerdem befindet sich die rechtliche Lage in einer Grauzone, da etwa das Umgehen von Kopierschutzmechanismen, selbst bei legitimen Backups, oft als Verstoß gegen geltende Urheberrechtsgesetze gewertet wird. Deshalb appellieren viele Akteure der Open-Source- und Technik-Community an die Gesetzgeber, Urheberrechtsregelungen zu modernisieren und den individuellen Besitz und die Nutzung von Medieninhalten zu stärken.

Die Hoffnung auf eine bessere Balance zwischen den Interessen der Rechteinhaber und der Endverbraucher ist groß. Gleichzeitig drängt die Community auf eine konsequente Bekämpfung von Missbrauch ohne dabei berechtigte Nutzungsmöglichkeiten einzuschränken. Für Endnutzer, die selbst gehostete Medienbibliotheken betreiben möchten, bedeutet die aktuelle Situation vor allem, wachsam zu bleiben, Backup-Strategien zu entwickeln und alternative Distributionskanäle für ihre Inhalte zu schaffen. Plattformen wie Internet Archive, lokale Serverlösungen und dezentrale Netzwerke können wichtige Säulen der digitalen Souveränität werden. Gleichzeitig sollten Nutzer auf die Nachhaltigkeit von Open-Source-Projekten achten und diese auch finanziell unterstützen, um Innovationen und eine vielfältige Medienlandschaft zu gewährleisten.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Debatte um selbstgehostete Medien ein Spiegelbild größerer gesellschaftlicher und technologischer Dynamiken ist. Während Plattformen wie YouTube den Anspruch haben, eine sichere und monetarisierbare Umgebung zu schaffen, entsteht dadurch ein Spannungsfeld, in dem Nutzerfreiheit, Datenschutz und Eigentum an digitalen Inhalten immer wieder neu verhandelt werden müssen. Die Herausforderung der Zukunft wird sein, Wege zu finden, wie Kreativität, Nutzerautonomie und faire Geschäftsmodelle unter einen Hut gebracht werden können – ohne Nutzer für ihre Eigeninitiative zu bestrafen oder Innovationen im Open-Source-Bereich zu behindern.