Die Bekämpfung von Online-Piraterie ist seit Jahren ein zentrales Anliegen von Rechteinhabern, Regierungen und der gesamten Unterhaltungsindustrie in Europa. Mit der zunehmenden Verbreitung digitaler Inhalte wächst auch die Herausforderung, den illegalen Zugriff auf Filme, Musik, Sportübertragungen und andere urheberrechtlich geschützte Werke einzudämmen. Dabei sind Internetdienstanbieter (ISPs) zu wichtigen Akteuren geworden, denn sie werden immer öfter angewiesen, den Zugang zu sogenannten Piratenseiten und Dienstleistungen rechtsverbindlich zu blockieren. Doch gerade in diesem sensiblen Bereich mehren sich nun die Stimmen europäischer ISPs, die vor den „unverhältnismäßigen“ Sperrmaßnahmen warnen und auf die weitreichenden Folgen ihrer Umsetzung aufmerksam machen. Das Problem der Überblockade Viele europäische Länder haben bereits gerichtliche Anordnungen erlassen, um den Nutzerzugang zu bestimmten Webseiten zu unterbinden, die raubkopierte Inhalte oder unlizenzierte Live-Streams anbieten.

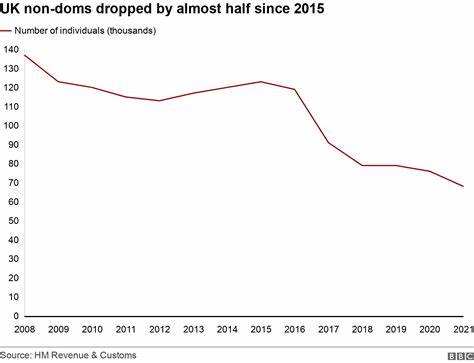

In Ländern wie Italien und Spanien etwa sind solche Sperrmaßnahmen nicht allein auf lokale ISPs beschränkt, sondern wurden zuletzt auch auf große DNS-Resolver ausgeweitet, darunter Dienste von Cloudflare, Google oder OpenDNS. Diese Entwicklung hat im Zuge der Umsetzung zu zahlreichen sogenannten Überblockaden geführt, bei denen nicht nur illegale Inhalte, sondern auch vollkommen legitime Webseiten und Dienste vom Zugriff ausgeschlossen wurden. EuroISPA, der europaweite Verbund von über 3.300 Internetanbietern, äußert sich in einer aktuellen Eingabe an die EU-Kommission äußerst kritisch. Die Organisation beschreibt die derzeitigen Netzsperren als zu weitreichend und warnt vor den negativen Nebenwirkungen für unschuldige Nutzer und für die Funktionsweise des Internets als Ganzes.

In Italien führte die Inbewegungnahme einer einzigen Cloudflare-IP-Adresse zu massiven Einschränkungen, die für Geschäftswebseiten, Blogs und andere Online-Angebote nicht mehr erreichbar waren. Bekannt wurde auch der Fall, in dem die Google Drive-Domain für eine halbe Tageszeit komplett blockiert war – ein gravierender Fehler, der auf Meldungen sogenannter „vertrauenswürdiger Flagger“ zurückzuführen ist. Ähnliche Probleme zeigte zuletzt Spanien, wo einzelne gerichtliche Sperrverfügungen unter anderem die Infrastruktur von Drittanbietern wie Cloudflare betrafen, ohne diese Anbieter vorher zu informieren. Dies führte zu zahlreichen Ausfällen und Irritationen bei rechtmäßigen Internetnutzern. Die Fußballliga LaLiga ist hinter einigen dieser Maßnahmen, deren Vorgehensweise von ISPs als unverständlich kritisiert wird, weil sie die technischen Gegebenheiten des Internets schlichtweg missachtet und zudem das Prinzip der Netzneutralität verletzt habe.

Rasche Sperrzeiten bergen Risiken Ein weiterer Kritikpunkt der Internetdienstleister ist die Forderung, Sperrmaßnahmen innerhalb extrem kurzer Fristen, teilweise binnen 30 Minuten, umzusetzen. Gerade kleinere ISPs seien kaum in der Lage, solche Anordnungen mit der notwendigen Sorgfalt und technischen Prüfung in so kurzer Zeit zu bewältigen. Die Gefahr unbeabsichtigter Blockaden steigt dadurch erheblich, die Zuverlässigkeit der Maßnahmen wird infrage gestellt. Die genauen Vorgaben von verschiedenen europäischen Gerichtsbarkeiten weichen stark voneinander ab. Während etwa Belgien mit klaren Richtlinien und juristischer Sicherheit für die beteiligten ISPs vorbildlich vorangeht, fehlt vielen anderen Ländern eine solche stringente und nachvollziehbare Basis.

Bedeutung der Zusammenarbeit und neue Lösungsansätze EuroISPA plädiert daher für eine weniger konfrontative, auf Kooperation ausgerichtete Strategie. Eine enge Abstimmung zwischen Rechteinhabern, Internetanbieter und anderen intermediären Akteuren könne wesentlich effizienter und schonender für die Nutzer sowie das Internet als offenes System sein. Anstatt gerichtlicher Blockierverfahren sollten direkte Verhandlungen und Partnerschaften das Ziel sein. Auch wenn solche freiwilligen Kooperationsmodelle in einigen Ländern bereits existieren, bestehen erhebliche Herausforderungen, etwa unterschiedliche wirtschaftliche Interessen und rechtliche Unsicherheiten. Die Diskussion um Know-Your-Business-Customer (KYBC)-Anforderungen für Online-Dienste erweitert den Rahmen zusätzlicher Pflichten für ISPs.

EuroISPA weist ausdrücklich darauf hin, dass eine Ausweitung dieser Regeln und die Einbeziehung von Domain Name System (DNS)- und VPN-Anbietern in die Sperrverantwortung nur nach sorgfältiger rechtlicher und technischer Prüfung erfolgen dürfe. Andernfalls könnten neue Risiken für den Datenschutz, die Netzneutralität und die grundsätzliche Funktionsweise des Internets entstehen. Langfristig fordert die ISP-Vertretung eine Regulierung, die den offenen Charakter des Internets bewahrt und gleichzeitig zielgerichtet gegen illegale Angebote vorgeht. Die Digital Services Act (DSA)-Regelungen der EU werden hier als mögliches Leitwerk genannt, auch wenn sie in zahlreichen Mitgliedsstaaten noch nicht vollständig umgesetzt sind. Pirateriebekämpfung zwischen Effizienz und Freiheit Die Herausforderung, Urheberrechte im digitalen Zeitalter zu schützen, bedarf eines fein abgestimmten Gleichgewichts.

Auf der einen Seite stehen legitime Forderungen der Rechteinhaber, effektive und schnelle Instrumente zur Verhinderung und Unterbindung illegaler Verbreitung zu erhalten. Auf der anderen Seite müssen die Grundrechte der Internetnutzer, die technische Integrität des Netzes sowie die wirtschaftlichen Realitäten der Internetdienstleister beachtet werden. Überzogene Sperrmaßnahmen können zu einem Rückschritt in puncto Transparenz, Zugänglichkeit und Innovation führen. Die jüngsten Stellungnahmen und Fälle in Italien, Spanien und anderen EU-Staaten zeigen, dass die derzeitige Praxis der gerichtlichen Sperrungen mit Bedacht hinterfragt werden muss. Eine verbesserte Kommunikation, rechtliche Klarheit und technische Präzision könnten dazu beitragen, unnötige Kollateralschäden zu vermeiden.

![A receipt printer cured my procrastination [ADHD]](/images/63B84F7E-CB2A-4DB8-BA13-35BB52EB76E9)