Die Frage „Wer definiert den Scope?“ klingt auf den ersten Blick simpel, entpuppt sich jedoch bei genauerer Betrachtung als komplexes und vielschichtiges Thema. In einer zunehmend vernetzten Geschäftswelt ist der Scope – also der Rahmen dessen, was ein Unternehmen leistet oder ein Produkt abdeckt – essenziell für den Erfolg. Doch wer hat letztlich die maßgebliche Entscheidungsbefugnis über diesen Rahmen? Ist es der Kunde, der CEO, der Vorstand, das operative Team, der Vertrieb oder doch der Investor? Die Antwort hängt stark von der Organisationsstruktur und dem Entwicklungsstadium eines Unternehmens ab und ist oft nicht eindeutig zu bestimmen. Die folgenden Überlegungen beleuchten die Herausforderungen und Strategien, die mit der Scope-Definition einhergehen, und zeigen auf, wie Unternehmen dieser essenziellen Fragestellung gerecht werden können. In jungen Startups, vor allem in der Seed-Phase, ist die Rolle des Gründers zentral für die Definition des Scopes.

Der Gründer ist meist eng mit der Vision verbunden und trägt die Verantwortung für das Überleben des Unternehmens. In dieser Phase ist es sinnvoll, dass der Gründer sämtliche Entscheidungen rund um das Produkt trifft, denn er trägt das umfassende Verständnis für den Marktbedarf und hat den direkten Draht zur Unternehmensmission. Die Komplexität ist hier relativ gering, und schnelle Entscheidungen sind ein entscheidender Wettbewerbsvorteil. Sobald ein Startup aber eine Produkt-Markt-Passung erreicht hat, verändert sich diese Dynamik. Jetzt gilt es, strategische Prioritäten zu setzen und Ressourcen effizient einzusetzen.

Der Fokus mag nun beispielsweise auf der Kundengewinnung liegen, wodurch der Gründer eher zur Rolle des Talentmanagers und Visionärs wird, während erfahrene Produktmanager die Verantwortung für die Produktentwicklung übernehmen. Ein anschauliches Beispiel sind Unternehmen wie Google, deren Gründer Larry Page und Sergey Brin frühzeitig Aufgaben delegierten, sodass Führungskräfte wie Marissa Mayer das Produktmanagement vorantrieben. Dies illustriert eindrucksvoll, wie die Verantwortungsbereiche mit wachsender Unternehmensgröße und Komplexität differenzierter werden. Bei produktgetriebenen Startups bleibt die Produktverantwortung häufig an der Unternehmensführung haften, da das Wachstum unmittelbar mit neuen Funktionen und Verbesserungen zusammenhängt. Brian Chesky, CEO von Airbnb, ist hier ein bekanntes Beispiel, bei dem der Scope von oben vorgegeben wird, mit klaren Prioritäten, die sich in der Ressourcenverteilung und Teamstruktur widerspiegeln.

In solchen Fällen wird die Produktvision klar kommuniziert, damit alle Mitarbeiter auf ein gemeinsames Ziel hinarbeiten können. Die klare Scope-Definition ist unerlässlich, um Fortschritt sicherzustellen und gleichzeitig Kundenbedürfnisse zielgerichtet zu erfüllen. Wenn Startups zu großen und komplexen Organisationen heranwachsen, steigt die Herausforderung, den Scope kohärent zu definieren und zu kommunizieren. Unzählige Teams, sogenannte Squads, arbeiten teilweise autonom und interpretieren Unternehmensziele unterschiedlich. Dies führt oft zu Fragmentierung, ineffizienter Planung und verzögerten Produktlieferungen.

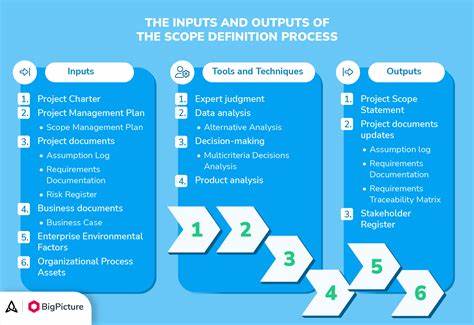

Obwohl Führungskräfte in regelmäßigen Meetings und sogenannten Town Halls die „Nordstern“-Vision verkünden, geht diese häufig im Alltagsgeschäft verloren. Die unterschiedlichen Interpretationen von Zielen führen zu Reibungsverlusten und erschweren die zielgerichtete Zusammenarbeit enorm. Ein entscheidender Faktor bei der Scope-Definition ist daher die Organisationsstruktur selbst. Wenn Teams nach klaren, wesentlichen Unternehmenszielen strukturiert sind, können fokussierte Entscheidungen getroffen werden. Ein Organigramm, das sich konsequent an den Hauptzielen orientiert, fördert die Ausrichtung und ermöglicht es den Squads, ungestört an den wirklich wichtigen Funktionen zu arbeiten.

Nicht die exakte Zahl an Mitarbeitern oder das Verhältnis zwischen Designern und Entwicklern ist ausschlaggebend, sondern die strategische Struktur, die den Teams Entscheidungshoheit verleiht und klare Prioritäten setzt. Eine weitere häufige Management-Falle ist die übermäßige Fixierung auf OKRs (Objectives and Key Results) und die Flut von Metriken. Während Kennzahlen wertvolle Orientierung bieten, werden sie oft überbewertet und führen dazu, dass Entscheidungen hinausgezögert werden, weil noch weitere Daten gesammelt werden sollen. Dies führt paradoxerweise häufig dazu, dass wichtige einfache Kundenwünsche ignoriert werden – etwa der Wunsch nach einer einfachen Möglichkeit für Kunden, ihre E-Mail-Adresse eigenständig aus einem System zu entfernen, anstatt für jeden Vorgang einen Support-Anruf tätigen zu müssen. Die Delegation von Scope-Entscheidungen ist ein zweischneidiges Schwert.

Einerseits braucht es klare Verantwortlichkeiten, um schnell und zielgerichtet agieren zu können. Andererseits führt schlechte Delegation oder eine unklare Rollenverteilung letztlich zu Frustration der Kunden und des Teams gleichermaßen. Unternehmen, die sich als „customer-driven“ präsentieren, müssen sicherstellen, dass diese Haltung nicht nur Lippenbekenntnis bleibt, sondern sich in der Produktentwicklung und Entscheidungsfindung widerspiegelt. Nur so lassen sich nachhaltige Kundenbeziehungen gestalten, die auf echten Lösungen basieren. Die Frage „Wer definiert den Scope?“ lässt sich im Kern nur im Zusammenspiel von Unternehmensgröße, Organisationsstruktur und Führungsstil beantworten.

In kleinen Unternehmen wie Startups neigen die Gründer zu einer direkten, umfassenden Scope-Verantwortung. In mittelgroßen bis großen Unternehmen sind klar abgegrenzte Strukturen, Delegationsmodelle und abgestimmte Kommunikationsprozesse notwendig, damit der Scope zielgerichtet definiert, kommuniziert und umgesetzt wird. Entscheidend ist dabei der Fokus auf das Wesentliche – nämlich die Erfüllung der Kundenbedürfnisse in hoher Qualität und die Sicherstellung der Wettbewerbsfähigkeit. Organisationen, die eine klare und transparente Scope-Definition leben, profitieren nicht nur durch gesteigerte Effizienz, sondern auch durch verbesserte Mitarbeiterzufriedenheit und Kundenbindung. Dafür müssen Führungskräfte sowohl ihre Teams gezielt ausstatten als auch die richtigen Prioritäten setzen.

Eine zu symmetrische oder standardisierte Teamstruktur ohne strategische Ausrichtung verfehlt das Ziel. Ebenso ist es essentiell, dass die Kommunikation in der Organisation konsistent und kontinuierlich ist, sodass das gemeinsame Verständnis von Scope und Ziel nicht verloren geht. In der Praxis bedeutet dies, dass Unternehmen permanent reflektieren müssen, ob ihre Organisationsarchitektur noch zur Unternehmensstrategie passt und ob der Scope richtig gesteuert wird. Eine rein technische Umsetzung von OKRs ohne sorgfältige Kontextualisierung ist nicht ausreichend. Stattdessen braucht es eine Balance zwischen Data-Driven Management und strategischem Urteilsvermögen, die es ermöglicht, kundenorientierte und wertschöpfende Entscheidungen zu treffen.

Am Ende bleibt die Frage „Wer definiert den Scope?“ eine zentrale Herausforderung der Unternehmensführung. Sie fordert ein klares Bewusstsein für den organisatorischen Aufbau, die Rolle der Führungskräfte und den Wert der Kundenorientierung. Erfolgreiche Unternehmen wissen, dass durch eine zielgerichtete Scope-Definition die Brücke geschlagen wird zwischen Produktvision, operativer Umsetzung und Kundenzufriedenheit. Nur so entsteht ein nachhaltiger Mehrwert, der sowohl die interne Zusammenarbeit stärkt als auch den Kunden echten Nutzen bringt.

![Getting testimonials from real users makes it worth it [video]](/images/0604384C-D2B6-47B8-9B5D-8F65FD4E5DFA)