In der weltweiten Suche nach effizienteren und langlebigeren Energiespeichern steht die Lithium-Ionen-Batterie (Li-Ion-Batterie) weiterhin im Fokus der Forschung und industriellen Entwicklung. Besonders Silizium (Si) als Anodenmaterial erlebt hier eine Renaissance, da es theoretisch eine mehr als zehnfache Kapazität gegenüber herkömmlichem Graphit bieten kann. Trotz dieses Potenzials limitieren bisher vorherrschende Herausforderungen wie extreme Volumenänderungen während der Ladungszyklen und instabile Grenzflächen die praktische Anwendung von Silizium stark. Eine vielversprechende Lösung liegt im Konzept der sogenannten Sieving-Poren, das eine stabile und schnelle Legierungschemie für Silizium-Elektroden etabliert und maßgeblich den Weg für leistungsfähigere Lithium-Ionen-Batterien ebnet. Silizium kann aufgrund seiner hohen theoretischen Kapazität von circa 3579 mAh/g enorm viel Lithium aufnehmen, was langfristig zu höheren Energie-Dichten von Batteriezellen führt.

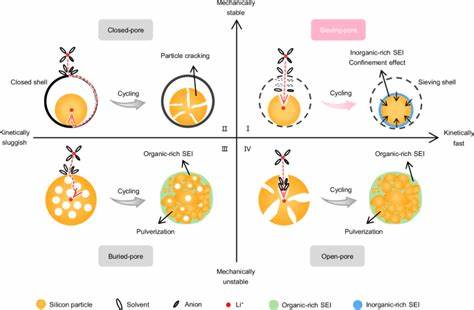

Allerdings verursachen die volumetrischen Änderungen von über 300 Prozent während der Lithiation und Delithiation erhebliche mechanische Belastungen, die zur Rissbildung, Pulverisierung und zum Kontaktverlust innerhalb der Elektrode führen. Solche Deformationen resultieren unweigerlich in einem vorzeitigen Kapazitätsverlust und begrenzen die Lebensdauer der Batterie. Zudem führen die hohen spezifischen Oberflächen bei nanostrukturiertem Silizium zu massiver Bildung von fester Elektrolytgrenzschicht (SEI), die wiederum Nebenreaktionen verstärkt und den Wirkungsgrad mindert. Klassische Lösungsansätze konzentrieren sich auf verschiedene Porenarchitekturen, um die Volumenänderungen mechanisch abzufedern. Offene Porenstrukturen ermöglichen einerseits einen schnellen Ionentransport, bieten jedoch zu wenig Schutz vor schädlichen Reaktionen mit dem Elektrolyt und versagen bei der strukturellen Stabilität im Langzeitbetrieb.

Vergrabene oder geschlossene Porenstrukturen verbessern die mechanische Stabilität, schränken aber die Lithium-Ionen-Diffusion stark ein, was schnelle Ladungsvorgänge beeinträchtigt und die Leistungsfähigkeit limitiert. Die Entwicklung der Sieving-Poren-Technologie stellt eine innovative Kombination aus den Vorteilen dieser Strukturen dar. Das Herzstück dieses Konzepts ist die präzise Kontrolle der Poreneingänge auf sub-nanometrischer Ebene, typischerweise im Bereich von 0,35 bis 0,5 Nanometern. Diese einzigartigen siebartigen Öffnungen erlauben den Lithium-Ionen den Eintritt in die inneren Nanoporen der Kohlenstoffträger, während größere, problematische Elektrolytsolvate zurückgehalten werden. So entsteht ein effizienter kinetischer Kanal für Lithium, gleichzeitig werden unerwünschte Nebenreaktionen minimiert.

Diese Sieving-Poren verfügen über einen inneren Porenraum mit ausreichendem Volumen, um die Volumenänderungen des Siliziums bei der Lithiumaufnahme aufzunehmen, ohne dass es zu schädlichen mechanischen Spannungen kommt. Gleichzeitig verhindern die sub-nanometrischen Eingänge das Eindringen ganzer Elektrolytlösungsmittelmoleküle, wodurch eine Vor-Desolvatisierung der Lithium-Ionen stattfindet. Diese reduzierte Solvatisierung erleichtert die schnellere und effektivere Migration von Lithium innerhalb der Poren und wirkt sich positiv auf die Bildung einer festen, überwiegend anorganischen Elektrolytgrenzschicht aus. Die Vorteile dieser anorganisch dominierten SEI-Schicht liegen klar auf der Hand: Sie bildet einen mechanisch robusten Schutzmantel, der die Silizium-Nanopartikel innerhalb der Poren einkapselt und die Bildung der unerwünschten kristallinen Li15Si4-Phase verhindert, welche sonst erhebliche Spannungen erzeugt und zur Elektrodenzerstörung beiträgt. Die mechanische Beschränkung durch die Kombination aus Carbongerüst und SEI führt zu einer ausgeglichenen Spannung und einer sogenannten Stress-Spannungs-Kopplung, welche die negativen Effekte der Phasenumwandlung mindert und damit die strukturelle Stabilität verbessert.

Praktische Untersuchungen und charakteristische Analysen haben gezeigt, dass Silizium-Carbon-Komposite mit Sieving-Poren Struktur nur eine Volumenexpansion von etwa 58 Prozent aufweisen – ein im Vergleich zu traditionellen Siliziumanoden extrem niedriger Wert, der zudem mit einer hohen anfänglichen Coulomb-Effizienz von etwa 93,6 Prozent einhergeht. Die sogenannte initiale Coulomb-Effizienz ist in der Batteriewissenschaft ein zentraler Indikator für den Verlust von Lithium in der ersten Lade- und Entladephase durch Nebenreaktionen. Eine hohe Effizienz signalisiert, dass weniger Lithium verlorengeht, was die Lebensdauer und Kapazität des Akkus positiv beeinflusst. Diese vielversprechenden elektromechanischen Eigenschaften werden durch hochpräzise Herstellungsverfahren ermöglicht, wie der zweistufigen chemischen Gasphasenabscheidung (CVD). Dabei wird zuerst Silizium in den Mikro- und Nanoporen eines kohlenstoffbasierten Trägers abgeschieden und anschließend durch Pyrolyse von Acetylen eine kohlenstoffreiche Sieving-Schicht auf die Porenöffnungen aufgebracht, welche die Poren verengt und so die siebende Wirkung erzeugt.

Das Resultat sind Mikrostrukturen, die einerseits Stabilität bieten und andererseits schnelle Li-Ionen-Transportwege schaffen. Die Anwendung solcher Sieving-Poren-Strukturen in beispielsweise kommerziellen Pouch-Zellen hat bereits gezeigt, dass Akkus mit diesen Siliziumanoden nach 1700 Ladezyklen noch 80 Prozent ihrer ursprünglichen Kapazität behalten können, was einen großen Fortschritt gegenüber bisherigen Technologien darstellt. Zudem ermöglicht die schnelle Lithium-ionen-Diffusion durch die Vor-Desolvatisierung und den porösen Aufbau sehr kurze Ladezeiten von 10 Minuten, ohne dabei die Batterie zu beschädigen. Die Sieving-Poren-Technologie revolutioniert auch die chemische Zusammensetzung und Verteilung des SEI. Normalerweise bilden sich organische SEI-Schichten, die instabil und porös sind und zu fortschreitender Degradation beitragen.

Durch die gezielte Steuerung der Elektrolyt-Kontakte im sub-nanomertrischen Bereich fördern die Sieving-Poren die Bildung einer homogenen und dichten anorganischen Schutzschicht, beispielsweise reich an Lithiumfluorid, welche die Oberfläche effektiv schützt und den Ionentransport begünstigt. Eine weitere Besonderheit stellt der Einfluss der mechanischen Spannungen auf die elektrochemischen Prozesse dar. Durch die mechanische Beschränkung der Siliziumausdehnung innerhalb der Porestruktur und der SEI-Schicht wird die energetische Landschaft so moduliert, dass unerwünschte Phasen und Stressentwicklungen unterdrückt werden. Dieses Prinzip der Stress-Spannungs-Kopplung ist neuartig und entscheidend für die Verlängerung der Batterielebensdauer. Im Vergleich zu bisher eingesetzten Materialien und Strukturen ermöglicht das Sieving-Poren-Design somit eine neuartige Balance zwischen Stabilität und schneller Ladungsübertragung.

Während viele traditionelle Ansätze einen Kompromiss zwischen mechanischer Langlebigkeit und Transporteffizienz eingehen mussten, verbinden diese neuen Mikrostrukturen beide Anforderungen auf natürliche Weise. Die industrielle Umsetzbarkeit dieser Technologie wird durch die Skalierbarkeit des CVD-Herstellungsverfahrens und die Verwendung von kostengünstigen Ausgangsmaterialien gewährleistet. Produktchargen im Kilogrammbereich konnten bereits erfolgreich reproduziert werden, was den Weg für eine breite Anwendung in der nächsten Batteriegeneration ebnet. Zukunftsweisende Forschungen werden sich darauf konzentrieren, die Porendimensionen noch gezielter anzupassen, alternative Elektrolyte zu integrieren und weitere mechanische sowie elektrische Eigenschaften zu optimieren. Durch die Kombination von Materialwissenschaft, Chemie und Ingenieurwesen könnten Sieving-Poren die Basis für Hochleistungs-Siliziumanoden bilden, die sichere, langlebige und schnell ladende Lithium-Ionen-Batterien für Elektrofahrzeuge, mobile Geräte und stationäre Speicher realisieren.

Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass die Sieving-Poren-Technologie einen bedeutenden Innovationssprung darstellt. Durch die Überwindung der mechanisch-chemischen Limitierungen von Siliziumanoden gewährleistet sie nicht nur hohe Kapazität und Lebensdauer, sondern auch schnelle Ladefähigkeit. Diese Fortschritte versprechen, die aktuelle Batterieindustrie zu transformieren und den Übergang zu nachhaltigerer und effizienterer Energieversorgung entscheidend zu unterstützen.