Die Herstellung und Distribution eines Medikaments ist ein faszinierendes Beispiel für die Komplexität globaler Lieferketten im 21. Jahrhundert. Obwohl Patienten meist nur die fertigen Tabletten aus der Apotheke kennen, steckt hinter jedem Medikament eine weitverzweigte Prozesskette, die sich über mehrere Kontinente erstreckt. Besonders bei generischen Arzneimitteln, die oft im preisintensiven Wettbewerb bestehen müssen, zeigt sich diese Komplexität in aller Deutlichkeit. Ein eindrucksvolles Beispiel dafür ist die Lieferkette von Clonazepam, einem seit den 1970er Jahren verwendeten Benzodiazepin, das häufig unter dem Markennamen Klonopin bekannt ist.

Dieses Medikament ist seit langem patentfrei und wird weltweit von zahlreichen Herstellern produziert. Die Reise einer einzigen Clonazepam-Tablette veranschaulicht nicht nur die Entstehung eines Arzneimittels, sondern auch die Herausforderungen und Chancen, die hinter der pharmazeutischen Produktion stecken. Der Anfang des Herstellungsprozesses beginnt in Bangalore, Indien, wo der aktive pharmazeutische Wirkstoff (API) produziert wird. Gleichzeitig werden die Hilfsstoffe, die als sogenannte Exzipienten zur Tablettenherstellung benötigt werden, in Guangzhou, China, gefertigt. Diese beiden Grundkomponenten sind essentiell, um am Ende ein funktionierendes Medikament zu erhalten.

Interessanterweise ist schon an dieser Stelle klar, wie stark die Produktion auf globale Arbeitsteilung setzt. Die verschiedenen Ausgangsmaterialien und Rohstoffe stammen häufig aus einer Vielzahl von Zoll- und Verkehrszonen, insbesondere aus China, wo viele Grundchemikalien erzeugt werden. Doch genau herauszufinden, welche Zulieferer oder Produzenten dabei beteiligt sind, ist für Außenstehende kaum möglich. Häufig wollen Unternehmen ihre Lieferantenlisten und Einkaufsstrategien schützen, um Wettbewerbsvorteile nicht zu gefährden. Nach der Herstellung wird der API per LKW von Bangalore nach Mumbai gebracht, wo er seine erste Transportetappe auf dem Seeweg antritt.

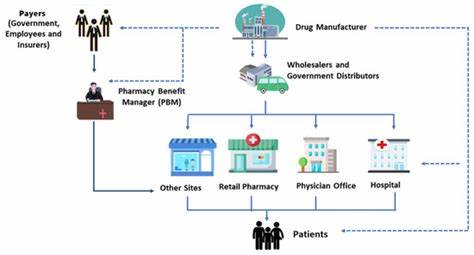

Die Verschiffung erfolgt nach Rotterdam in der Europäischen Union. Parallel dazu werden die in China produzierten Exzipienten per LKW nach Shanghai transportiert und von dort ebenfalls nach Mumbai verschifft. In Europa wird der Wirkstoff einer umfangreichen Analyse und Qualitätskontrolle unterzogen, bevor er zurück nach Indien geschickt wird. Erst in Indien erfolgt dann die eigentliche Produktion und Verarbeitung der Clonazepam-Tabletten, bei der API und Exzipienten zu fertigen Tabletten kombiniert und verarbeitet werden. Die internationale Verzahnung zeigt sich auch in den logistischen Abläufen: Die fertigen Tabletten werden aus Indien in die USA exportiert, wo sie in New Jersey einer weiteren Qualitätskontrolle, basierend auf den Standards der United States Pharmacopeia (USP), unterzogen werden.

Die Prüfungen sind obligatorisch für die Einhaltung regulatorischer Vorgaben und geben Sicherheit über Reinheit und Wirkstärke der Medikamente. Anschließend werden die Tabletten per LKW nach Tennessee transportiert, wo sie umverpackt und in kleinere, benutzerfreundliche Flaschen abgefüllt werden. Von dort aus geht es für die Medikamente weiter zu einem Vertriebszentrum nach Toronto in Kanada. Letztlich erfolgt von Vancouver aus die Zustellung der fertigen Arzneimittel an Apotheken, wo Kunden ihre verschreibungspflichtigen Medikamente abholen können. Die etwa 30.

000 Meilen lange Reise eines Clonazepam-Preskripts mit mehreren Zwischenstopps verdeutlicht die globale Abhängigkeit und Vernetzung, die die pharmazeutische Industrie prägt. Das Beispiel illustriert, wie selbst ein vergleichsweise altes und preiswertes generisches Medikament ein komplexes Netz aus Lieferanten, Produzenten, Qualitätsprüfern und Logistikunternehmen erfordert. Dabei zeigt sich auch, warum bei der Medikamentenherstellung oftmals auf Seefracht statt auf teureren Lufttransport gesetzt wird. Luftfracht wird typischerweise nur bei zeitkritischen Sendungen wie empfindlichen biologischen Präparaten oder Notfallmaterial verwendet, denn die Margen bei generischen Medikamenten sind so gering, dass teure Transportwege finanziell kaum tragbar sind. Diese Verflechtung hat entscheidende wirtschaftliche und politische Auswirkungen.

In politischen Diskussionen wird häufig gefordert, Medikamentenimporte aus dem Ausland zu reduzieren oder stark zu besteuern. Die Realität der Herstellungsketten widerlegt jedoch solche Forderungen in vielerlei Hinsicht. Da fast alle Medikamente, selbst wenn in den USA oder Europa produziert, zahlreiche Bausteine aus Niedrigkostenländern beziehen, sind nationale Alleingänge praktisch kaum realisierbar. Ein erhöhter Zoll auf importierte Wirkstoffe oder fertige Generika würde vor allem die Kosten für Patienten in die Höhe treiben, insbesondere bei Medikamenten, die hauptsächlich Menschen mit geringem Einkommen zugutekommen. Diese wirtschaftliche Belastung wäre oft unverhältnismäßig und politisch schwer vermittelbar.

Zudem macht das Beispiel von Clonazepam deutlich, wie fragil und störanfällig moderne Liefernetzwerke sein können. Naturkatastrophen, geopolitische Spannungen oder Pandemien wie die COVID-19-Krise haben bereits gezeigt, dass die Versorgung mit wichtigen Medikamenten leicht ins Stocken geraten kann. Ohne ausreichende Redundanzen in der Beschaffung oder Lagerbestände besteht das Risiko von Engpässen, die Patienten direkt betreffen. Pharmaunternehmen und Regierungen stehen deshalb vor der Herausforderung, einerseits weltweit effiziente Lieferketten aufrechtzuerhalten, andererseits aber auch für ausreichende Resilienz zu sorgen, um Versorgungssicherheit zu gewährleisten. Die Komplexität, die sich hinter jedem einzelnen Medikament verbirgt, hat auch Auswirkungen auf die Transparenz der pharmazeutischen Industrie.

Die Detailarbeit von Journalisten, Forschern und Branchenexperten, die Kusntstücken aus Quellen und informellen Gesprächen zusammensetzen, ist bislang eine der wenigen Möglichkeiten, diese Abläufe nachvollziehbar zu machen. Für Verbraucher ist es oft überraschend, wie viele verschiedene Länder und Akteure an der Herstellung ihres Medikaments beteiligt sind und welche Herausforderungen sich daraus ergeben. Interessant ist darüber hinaus die Erkenntnis, dass der globale Handel mit pharmazeutischen Produkten eng mit globalen Fertigungskapazitäten verbunden ist. Länder wie Indien und China dominieren dabei als Hersteller von Wirkstoffen und Grundstoffen, nicht zuletzt wegen niedriger Arbeitskosten, etablierter Infrastruktur und einer clever organisierten Industrie. Diese Länder ermöglichen es, Medikamente auch für Märkte mit großen Bevölkerungen und unterschiedlichen regulatorischen Anforderungen kostengünstig bereitzustellen.

Ein weiterer Aspekt ist die zunehmende Bedeutung von Qualitätssicherung und Regulierung in den verschiedenen Ländern. Das Beispiel zeigt, wie ein Wirkstoff in Indien produziert, in Europa geprüft und in den USA final getestet wird. Das sorgt zwar für einen hohen Qualitätsstandard, aber auch für längere Lieferzeiten und höhere komplexe logistische Anforderungen. Pharmaunternehmen müssen heute Regelungen von verschiedenen Behörden berücksichtigen, darunter die Food and Drug Administration (FDA) in den USA, die Europäische Arzneimittel-Agentur (EMA), sowie die Gesundheitsbehörden in den Herstellungsländern selber. Die globalisierte Medikamentenversorgung bietet sowohl Chancen als auch Risiken.

Ohne internationale Zusammenarbeit und funktionierende Handelsbeziehungen könnten viele Verbraucher nicht die notwendigen Medikamente erhalten. Auf der anderen Seite werden diese komplexen Lieferketten durch geopolitische Spannungen, Handelsbeschränkungen oder Naturkatastrophen ständig herausgefordert. Gleichzeitig wächst der öffentliche Druck nach mehr Transparenz und nachhaltigen Produktionsmethoden – Aspekte, die in den nächsten Jahren weiterhin an Bedeutung gewinnen dürften. Letztlich offenbart die Reise einer einzelnen Clonazepam-Tablette einen Mikrokosmos der globalen pharmazeutischen Industrie. Von der Rohstoffbeschaffung über die Produktion und Qualitätskontrolle bis zum Vertrieb und Verkauf an den Endkunden sind zahlreiche Unternehmen, Länder und Institutionen beteiligt.

Diese Vernetzung schafft eine Versorgungskette, die trotz aller Herausforderungen relativ zuverlässig funktioniert und Millionen von Patienten weltweit Zugang zu lebenswichtigen Medikamenten ermöglicht. Die erfolgreiche Bewältigung der Herausforderungen, die sich aus der Komplexität dieser Lieferketten ergeben, erfordert innovative Lösungen, Flexibilität und internationale Kooperation. Nur so kann gewährleistet werden, dass Medikamente auch in Zukunft bezahlbar, sicher und zugleich qualitativ hochwertig verfügbar sind. Dabei gilt es, wirtschaftliche Effizienz, politische Interessen und soziale Verantwortung in Einklang zu bringen – eine Balance, die nicht einfach zu erreichen ist, aber grundlegend für das Wohl von Patienten und Gesellschaften weltweit bleibt.