Die rasante Entwicklung von Künstlicher Intelligenz (KI) hat in den vergangenen Jahren viele Lebensbereiche maßgeblich beeinflusst. Besonders in der Softwareentwicklung zeigt sich eine tiefgreifende Transformation, die sowohl Chancen als auch Herausforderungen mit sich bringt. Für neue Programmierer bedeutet dies einen Paradigmenwechsel im Lernprozess, der von traditionellen Lernmethoden abweicht und komplett neue Dynamiken eröffnet. Doch nicht jeder Effekt ist positiv – neben den Vorteilen zeigt sich auch eine Reihe potenzieller Stolpersteine, die es zu beachten gilt. Mentoring im Zeitalter der KI hat sich stark verändert.

Früher bestand die Arbeit eines Mentors häufig darin, den Grundlagenunterricht zu geben, komplexe Konzepte zu erklären und Fehlerquellen im Code zu identifizieren. Heutzutage kommen viele Lernende bereits mit Codebeispielen, die auf den ersten Blick professionell und gut strukturiert erscheinen. Dieser Fortschritt ist häufig darauf zurückzuführen, dass KI-Tools wie ChatGPT, Claude oder GitHub Copilot den Schreibprozess erheblich unterstützen und vorstrukturierte Lösungsvorschläge liefern. So entsteht schnell hochwertiger Code, der jedoch nicht immer auf einem tiefen Verständnis der zugrunde liegenden Konzepte beruht. Ein zentrales Phänomen in der aktuellen Lernwelt neuer Programmierer ist die sogenannte Metakognition, also das Bewusstsein über das eigene Denken und Problemlösen.

Programmieren ist mehr als nur Syntax und Funktionsaufrufe; es geht darum, komplexe Probleme zu analysieren, schrittweise zu lösen und logische Zusammenhänge zu verstehen. Studien zeigen, dass gerade Anfänger oft Schwierigkeiten haben, diese metakognitiven Fähigkeiten zu entwickeln. KI kann dieses Defizit verstärken, weil sie auf den ersten Blick fertigen und funktionalen Code liefert, der die Illusion von Verständnis erweckt, ohne dieses tatsächlich zu fördern. Eine von 2024 stammende Studie mit dem Titel „The Widening Gap: The Benefits and Harms of Generative AI for Novice Programmers“ illustriert diese Problematik eindrucksvoll. Die Ergebnisse zeigen, dass Lernende mit bereits soliden Problemlösungsfähigkeiten KI als hilfreiches Werkzeug nutzen können, um Routinearbeiten schneller zu erledigen und gleichzeitig die Qualität ihres Codes zu verbessern.

Sie agieren dabei als bewusste Entscheider und filtern fehlerhafte Vorschläge heraus. Im Gegensatz dazu entstehen bei untrainierten Anfängern oft Fehlinterpretationen der KI-Ausgaben. Diese Gruppe überspringt wichtige Teilschritte des Problemlösens, verlässt sich übermäßig auf die automatisierten Vorschläge und verkennt, was im Hintergrund tatsächlich passiert. Ihre Lösungen funktionieren zwar häufig korrekt, aber das grundlegende Verständnis bleibt mangelhaft. Die Bandbreite des Einflusses von KI auf das Lernen neuer Programmierer reicht von einer beschleunigten Vermittlung guter Programmierpraktiken bis hin zu einer gefährlichen Oberflächeffektivität.

KI-Werkzeuge bieten eine sofortige Struktur: Durch Vorschläge zu Funktionen, Modulen und Kommentaren erhalten Lernende schnell ein Grundgerüst, das sie motiviert und sie Schritt für Schritt an saubere Code-Strukturen heranführt. Dadurch können Anfänger schon früh ein Gefühl für best practices und modulare Programmierung entwickeln, ohne wochenlang auf langwierige Erklärungen warten zu müssen. Zum anderen fungieren KI-Systeme häufig als Vermittler zwischen vagen Vorstellungen und konkretem Code. Viele Einsteiger haben Ideen, wie eine Anwendung aussehen soll, kämpfen jedoch damit, diese in präzise Programmanweisungen zu übersetzen. KI-Tools helfen dabei, funktionale Anforderungen in handfesten Quellcode zu gießen – ein Vorteil, der besonders am Anfang einer Karriere Motivation und Selbstvertrauen steigert.

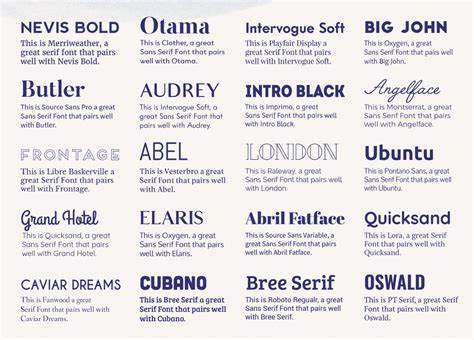

Des Weiteren erweitern KI-Vorschläge automatisch den Horizont der Lernenden. Komplexere Programmiermuster, bibliotheksübergreifende Implementierungen oder fortgeschrittene Techniken kommen dadurch schneller ins Blickfeld von Neulingen. Auch wenn nicht jeder Vorschlag sofort vollständig verstanden wird, trägt die wiederholte Exposition zu einem besseren Gesamtverständnis bei. Nicht zuletzt helfen diese Tools, das Niveau des Codes anzuheben. KI-Empfehlungen berücksichtigen häufig gängige Standards für Lesbarkeit, Performance und Wartbarkeit, was dazu führt, dass Anfänger von Anfang an qualitativ hochwertigeren Code schreiben.

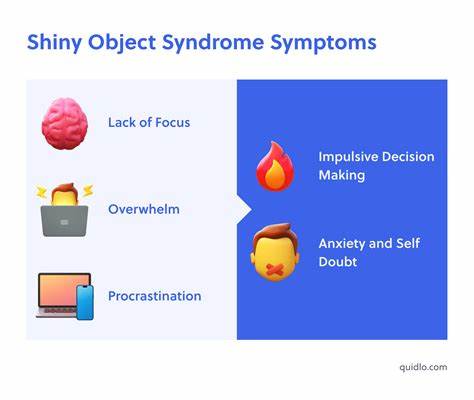

Gerade in Teams und bei der Zusammenarbeit mit erfahrenen Entwicklern ist dies ein gewaltiger Vorteil. Doch neben all diesen positiven Aspekten bestehen durchaus Risiken, die einem sorgsamen Umgang mit KI unerlässlich machen. Ein häufig beobachtetes Problem ist, dass Lernende zwar syntaktisch korrekten Code produzieren, diesem aber konzeptuell nicht folgen können. Sie übernehmen automatische Tests, ohne zu wissen, welche Szenarien diese abdecken, oder implementieren komplexe Algorithmen ohne das notwendige Verständnis für deren Logiken. Dies hängt eng zusammen mit der Tendenz, den Denkprozess zu überspringen.

KI macht die Versuchung groß, direkt zur Codegenerierung zu springen, ohne vorher klar zu definieren, welche Anforderungen bestehen oder alternative Lösungswege zu prüfen. Eine solide Planung und bewusste Designentscheidungen bleiben so auf der Strecke, was das Fundament für nachhaltiges Lernen untergräbt. Ein weiterer kritischer Faktor ist die Gefahr, dass durch scheinbar funktionierende Vorschläge ein falsches Sicherheitsgefühl entsteht. Nicht alle KI-Erzeugnisse sind perfekt oder sicher. Beispielsweise können von KI generierte Login-Formulare unsichere Praktiken wie das ungeschützte Einfügen von Nutzerdaten oder fehlende Validierungen aufweisen.

Anfänger erkennen solche Risiken oft nicht und veröffentlichen Code, der später zu Sicherheitslücken führt. Darüber hinaus gibt es das Phänomen „phantom code“ – Code, der auf Vorschlägen beruht, die sich auf nicht existierende oder unsichere Bibliotheken beziehen. Hier entstehen sogenannte „Halluzinationen“ seitens der KI, die Anfänger leicht täuschen können, da sie noch keine tiefergehende Erfahrung mit vertrauenswürdigen Quellen und Paketmanagement besitzen. Die passivierende Wirkung von übermäßiger Abhängigkeit von KI-Werkzeugen darf ebenfalls nicht unterschätzt werden. Wer bei jeder kleinsten Problemstellung sofort einen KI-Assistenten bemüht, riskiert, selbständig geringere Fertigkeiten im Problemlösen zu entwickeln.

Besonders in Situationen ohne KI-Unterstützung, beispielsweise in technischen Interviews oder bei der Fehlersuche in bestehenden Systemen, tritt dieses Defizit deutlich zutage. Vor diesem Hintergrund erscheint es als entscheidend, KI nicht als Ersatz, sondern als Ergänzung im Lernprozess zu betrachten. Junge Entwickler sollten die Rolle des aktiven Problemlösers behalten und KI als unterstützendes Werkzeug in den Grenzen bewusster Kontrolle einsetzen. Eine bewährte Vorgehensweise besteht darin, vor dem Einsatz von KI zunächst eigene Lösungsansätze zu skizzieren, etwa durch Pseudocode oder Konzepte. Danach kann KI für konkrete Lösungsvorschläge konsultiert werden, wobei deren Ergebnisse kritisch hinterfragt und überprüft werden sollten.

Das sogenannte 15-Minuten-Prinzip empfiehlt, erst eigenständig zu experimentieren, dann gezielt Unterstützung von KI-Tools zu suchen. Ein reflektierter Umgang bedeutet auch, nicht nur den Code selbst zu betrachten, sondern die dahinterstehende Logik zu verstehen und erklären zu können. Lehrende und Mentoren spielen hierbei eine zentrale Rolle, indem sie nicht nur Code kontrollieren, sondern explizit nach den Gedankengängen und Entscheidungen fragen. Der bewusste Umgang mit KI fördert metakognitive Fähigkeiten – das Denken über das eigene Denken – und reduziert die Gefahr einer falschen Selbstüberschätzung. Die Zukunft der Programmierausbildung wird sich stark an der Schnittstelle von menschlicher Kreativität und KI-Unterstützung entwickeln.

Eine harmonische Kombination aus beidem kann dazu führen, dass Anfänger schneller zu kompetenten, selbstständigen Entwicklern heranwachsen, die auch komplexe Herausforderungen meistern können. Gleichzeitig verlangt dies allerdings neue Kompetenzen, vor allem im kritischen und reflektierten Umgang mit automatisierten Werkzeugen. Insgesamt zeigt sich: Künstliche Intelligenz verändert die Lernweise neuer Programmierer tiefgreifend. Sie eröffnet neue Möglichkeiten der Beschleunigung und Qualitätssicherung, birgt aber auch Risiken wie eine Oberflächlichkeit im Verständnis und eine Abhängigkeit von vorgefertigten Lösungen. Für Ausbilder und Unternehmen bedeutet dies, die Ausbildungsmethoden anzupassen, um diese Diskrepanz zu schließen.

Eine gezielte pädagogische Begleitung, die das Verstehen und Erklären in den Fokus stellt, ist unerlässlich. Nur wenn junge Programmierer dazu befähigt werden, den angebotenen KI-Code eigenständig kritisch zu bewerten, zu adaptieren und darüber hinaus aus Fehlern zu lernen, wird die Technologie langfristig ein wertvoller Bestandteil ihrer Karriere sein. So kann KI nicht nur den Einstieg in die Softwareentwicklung erleichtern, sondern tatsächlich zu einer Verbesserung der digitalen Fähigkeiten einer ganzen Generation beitragen.