Die Geschichte der modernen Astronomie ist untrennbar mit dem Namen Nicolaus Kopernikus verbunden, der im 16. Jahrhundert mit seinem heliozentrischen Modell die bis dahin vorherrschende Vorstellung eines geozentrischen Weltbildes revolutionierte. Seine Arbeit führte zu einem Paradigmenwechsel, bei dem die Sonne nicht mehr als ein einfacher Himmelskörper unter vielen galt, sondern als fixierter Mittelpunkt unseres Sonnensystems. Doch aktuelle Forschungen werfen ein neues Licht auf die Ursprünge von Kopernikus' Ideen und legen nahe, dass ein mittelalterlicher arabischer Astronom, Ibn al-Shatir, einen tiefgreifenden Einfluss auf Kopernikus gehabt haben könnte. Die darauf basierende Studie eröffnet bahnbrechende Perspektiven über die Wissensübertragung vom islamischen Reich nach Europa und fordert eine kritische Neubewertung der Geschichte der Wissenschaft.

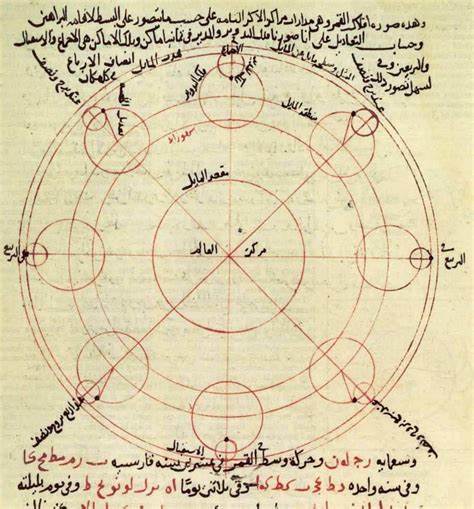

Ibn al-Shatir war ein Astronom des 14. Jahrhunderts aus Damaskus, der als Zeitnehmer in der berühmten Umayyaden-Moschee diente. Seine Arbeiten zeigen eine außergewöhnliche Präzision und eine innovative Herangehensweise an die astronomischen Probleme seiner Zeit. Besonders bemerkenswert ist seine Kritik am geozentrischen System des Ptolemäus, das zu jener Zeit Europas astronomisches Weltbild dominierte. Ibn al-Shatir entwickelte komplexe mathematische Modelle, die Abweichungen und Mängel des ptolemäischen Systems korrigierten, ohne jedoch das geozentrische Prinzip grundsätzlich abzulehnen.

Insbesondere bei der Modellierung der Bewegungen des Mondes und des Planeten Merkur wies er Ungenauigkeiten in Ptolemäus' Annahmen nach und präsentierte alternative geometrische Konstruktionen, die eine viel realistischere Darstellung ermöglichten. Das verbindende Element zwischen Ibn al-Shatir und Kopernikus stellen entscheidende mathematische Techniken dar, wie zum Beispiel das sogenannte „Tusi-Paar“, benannt nach dem persischen Gelehrten Nasir al-Din al-Tusi aus dem 13. Jahrhundert. Dieses mathematische Konstrukt war ein entscheidendes Instrument, um das Problem des sogenannten „Äquanten“ in Ptolemäus' System zu beheben – eine Schwierigkeit, die darin bestand, dass Planetenbewegungen in unnatürlicher Weise variierten, was das Modell kompliziert und wenig genau machte. Ibn al-Shatir hatte diese Methode bereits angewandt und so das Problem erfolgreich gelöst.

Beeindruckenderweise verwendete später auch Kopernikus dieselbe Technik, um seine planetaren Bahnen zu erklären, was auf eine Übernahme oder zumindest eine indirekte Inspiration hinweist. Besonders auffallend ist die Ähnlichkeit zwischen dem Modell des Mondes, welches Ibn al-Shatir entwickelte, und dem in Kopernikus' Werk „De revolutionibus orbium coelestium“. Beide korrigierten die damals gängigen Übertreibungen bezüglich der schwankenden Entfernung des Mondes zur Erde und nutzten hierfür fast identische geometrische Konstruktionen. Auch in Bezug auf die Berechnung der Sonnenbewegung existieren bemerkenswerte Parallelen. Ibn al-Shatirs Modell verwendet neue Exzentrizitäten und Epizykel, deren Parameter erstaunlich nah an denen liegen, die Kopernikus später verwendete.

Diese Reihen von numerischen Tabellen und Methoden deuten auf eine systematische Übernahme früherer astronomischer Erkenntnisse hin. Obwohl Ibn al-Shatir weiterhin ein geozentrisches Weltbild vertrat, sind seine empirischen Verfeinerungen so genau und kompatibel, dass sie hervorragend auf eine Umdeutung in das heliozentrische System passen. Die Verbindung von präziser Mathematik und intelligenter Modelloptimierung legt nahe, dass Kopernikus‘ revolutionäres Weltbild nicht in völliger Isolation entstand, sondern auf den Fortschritten und Entdeckungen seiner islamischen Vorgänger aufbaute. Wie aber gelangten diese mittelalterlichen arabischen Erkenntnisse nach Europa, und inwieweit konnten sie Kopernikus erreichen? Hier beantwortet die Forschung von Dr. Salama Al-Mansouri einen entscheidenden Punkt.

Sie fand Hinweise darauf, dass Manuskripte von Ibn al-Shatir, speziell sein Werk „Nihāyat al-Sul fī Taṣḥīḥ al-Uṣūl“ („Die letzte Suche zur Korrektur der Prinzipien“), nicht nur im arabischen Original in europäischen Archiven, etwa in Krakau und im Vatikan, vorhanden waren, sondern dass sie möglicherweise auch durch – wenn auch nicht direkt belegte – Übersetzungen oder Vermittler in Kontakt mit europäischen Gelehrten gerieten. Obwohl keine lateinische Übersetzung dieser Werke bekannt ist, könnte ihr Inhalt so über verschiedene Kanäle verbreitet worden sein, dass Kopernikus indirekt davon profitierte. Die Bedeutung dieser Erkenntnisse ist vielschichtig und hat sowohl historische als auch kulturelle Auswirkungen. Sie stellen eine Herausforderung an die bislang vorherrschend eurozentrische Sichtweise dar, nach der die wissenschaftliche Revolution der Neuzeit hauptsächlich ein europäisches Phänomen gewesen sei. Stattdessen wird deutlich, dass das Wissen der islamischen Welt, häufig als „Goldenes Zeitalter“ bezeichnet, eine entscheidende Grundlage für die spätere wissenschaftliche Entwicklung in Europa bot.

Die Verbindungen zwischen Ibn al-Shatir und Kopernikus illustrieren zudem den komplexen Prozess von Wissensvermittlung, der kulturelle, sprachliche und geographische Grenzen überwand. Diese neue Perspektive fordert auch eine Überarbeitung von Lehrplänen und wissenschaftlichen Darstellungen, damit die Beiträge nicht-westlicher Wissenschaftler angemessener berücksichtigt werden. Der Einfluss von Gelehrten wie Ibn al-Shatir sollte nicht nur als historische Fußnote, sondern als integraler Bestandteil der wissenschaftlichen Evolution verstanden werden. Die Vielfalt von Kulturen und Wissenschaftstraditionen, die sich gegenseitig befruchteten, unterstreicht den universellen Charakter menschlicher Erkenntnis und den Wert der Offenheit gegenüber kulturellem Austausch. Darüber hinaus illustriert diese Entdeckung eine wissenschaftliche Methodik, bei der „inkrementelle Verbesserungen“ in einem kulturellen oder historischen Kontext den Boden für radikale Paradigmenwechsel in einem anderen bereiten können.

Ibn al-Shatirs Arbeit innerhalb eines geozentrischen Paradigmas hat damit die notwendige Präzision geliefert, die Kopernikus später für die Entwicklung seines heliozentrischen Modells nutzte und weiterentwickelte. Es handelt sich um eine Geschichte von Kontinuität und Bruch zugleich, die verdeutlicht, wie Wissenschaft stets auf dem Wissen der Vorgänger aufbaut. Die gegenwärtige Forschung wurde durch die Zusammenarbeit verschiedener Disziplinen möglich – Astronomie, Manuskriptkunde und Geschichtswissenschaften – und zeigt, wie interdisziplinäre Analysen oft neue Horizonte öffnen. Mit Institutionen wie der Universität Sharjah, die sich auf die Erforschung arabisch-islamischer Wissenschaftsgeschichte konzentriert, kommt eine längst überfällige Anerkennung und Wertschätzung dieser uralten Traditionen in der globalen wissenschaftlichen Gemeinschaft zum Vorschein. Auch wenn keine direkte lateinische Übersetzung von Ibn al-Shatirs Hauptwerken existierte, zeugen die verblüffenden Genauigkeiten und mathematischen Gemeinsamkeiten davon, dass Kopernikus von einem wissenschaftlichen Erbe profitierte, das weit über die Grenzen Europas hinausgreift.

Diese Erkenntnis führt zu einem umfassenderen Verständnis der Geschichte der Astronomie und unterstreicht die Bedeutung des kulturellen Austauschs als Motor wissenschaftlicher Innovation. Abschließend lässt sich sagen, dass die Verbindung zwischen dem mittelalterlichen arabischen Astronomen Ibn al-Shatir und Nicolaus Kopernikus ein Musterbeispiel für die gegenseitige Befruchtung von Wissenschaft und Kultur darstellt. Sie zeigt, dass Fortschritt in der Wissenschaft selten das Werk einzelner Genies ist, sondern vielmehr das Ergebnis eines globalen Netzwerks von Ideen, Erkenntnissen und Menschen, die voneinander lernen und ihre Perspektiven erweitern. Diese Erkenntnis sollte in Zukunft stärker berücksichtigt werden, um ein gerechteres und faktisch fundiertes Bild der Wissenschaftsgeschichte zu vermitteln.