Liquid Glass, das neueste Designkonzept von Apple, kennt man vor allem durch eine elegante Kombination aus Lichtreflexion und Lichtbrechung, die den Eindruck erweckt, als befände sich der Inhalt auf einer durchscheinenden Glasscheibe. Dieses Design wirkt nicht nur modern und futuristisch, sondern schafft auch eine optisch ansprechende Tiefenwirkung. Doch während Apple diesen Liquid-Glass-Effekt in seinen nativen Anwendungen gekonnt einsetzt, steht die Webentwicklung vor der Herausforderung, dieses visuelle Spektakel im Browser umzusetzen. Der Grund dafür liegt nicht nur in den technischen Restriktionen moderner Webtechnologien, sondern auch in der langsamen Implementierung und teils bewussten Verzögerung neuer Features insbesondere durch WebKit, den Rendering-Engine-Anbieter von Apple. Dabei gehen viele Entwickler davon aus, dass Apple versuche, durch gebremste Webentwicklung seine nativen Apps zu schützen, die über den App Store auch monetarisiert werden.

Unabhängig von diesen Spekulationen war das Ziel, den wahren Kern des Liquid-Glass-Effekts im Web erlebbar zu machen und die technischen Möglichkeiten auszuloten. Traditionell hat die Webentwicklung bereits mit Glassmorphism ein optisch ähnliches Konzept umgesetzt. Durch einfache CSS-Techniken wie das backdrop-filter mit Unschärfe (blur) und Halbtransparenz lassen sich verschwommene Hintergründe realisieren, die an Glas erinnern. Doch diese Tricks reichen nicht aus, um den typischen Lichtbrechungseffekt an den Glasrändern umzusetzen. Apple hebt sich gerade durch dieses dezente aber prägende Brechungsverhalten am Rand der „Glasflächen“ von klassischen Glassmorphism-Designs ab.

Um diesen spezifischen Effekt in der Webumgebung darzustellen, ist ein komplizierter Filterprozess notwendig, der bisher kaum verbreitet oder leicht zugänglich ist. Hier kommen SVG-Filter ins Spiel, insbesondere die feDisplacementMap-Funktion. Diese komplexe Filtertechnik verschiebt Pixel gezielt anhand eines sogenannten Displacement-Maps, um optische Verzerrungen zu erzeugen, die Lichtbrechung simulieren können. Um ein klares Bild zu erhalten: Ein Displacement-Map ist eine Art Karte, die angibt, wie einzelne Pixel in einem Bild verschoben werden sollen. Die verschiedenen Farbkanäle dieser Karte – etwa Rot und Blau – können je nach Gestaltung unterschiedliche Achsen der Bewegung bestimmen.

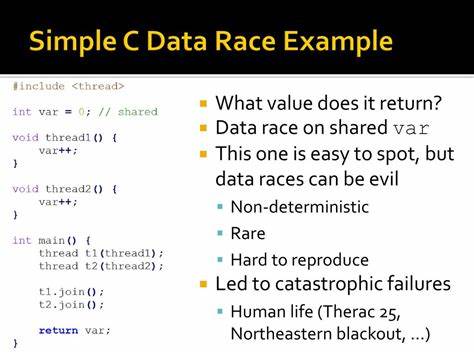

Durch die Kombination mit dem zu verzerrenden Bild entsteht so eine dynamische Verzerrung, welche die Lichtbrechung an Glasrändern nachahmt. Der praktische Workflow sieht vor, ein SVG-Element zu nutzen, das sowohl die Definition der Displacement-Map als auch den entsprechenden Filter enthält. Über CSS lässt sich dieser Filter dann auf ein beliebiges Element anwenden, das optisch virtuell durch das Glas „hindurchsieht“. Trotz der vielversprechenden Ansätze gibt es jedoch erhebliche Grenzen. SVG-Filter bieten keinen vollständigen Zugriff auf den sogenannten Paint-Layer, den eigentlichen visuellen Layer hinter einem Element, dessen Pixel für die Filteranwendung notwendig sind.

Webtechnologien wie CSS und JavaScript erlauben zudem keine komplexen Shader-Programmierungen, die für realistischere Glassimulationen vorteilhaft wären. An dieser Stelle setzt eine innovative Idee an: Die Nutzung einer externen Bibliothek namens html2canvas, die in der Lage ist, eine Momentaufnahme der gesamten Seite in Form einer Leinwand (Canvas) zu erstellen. Diese Momentaufnahme wird als eine Art digitaler „Paint-Layer“ genutzt, die als Grundlage für die Glassimulation dient. Durch den Screenshot der Webseite kann der Entwickler quasi „hinter das Glas gucken“ und so den echten Hintergrund digital erfassen. Dies eröffnet die Möglichkeit, computergrafische Werkzeuge wie Three.

js, eine weit verbreitete 3D-JavaScript-Bibliothek, einzusetzen. Three.js kann realistische 3D-Materialien simulieren, die Lichtbrechung, Reflexion und Transparenz nachbilden. Anstatt nur flache 2D-Schichten zu manipulieren, wird nun eine 3D-Szene erstellt, in der das Liquid Glass als dreidimensionales Objekt simuliert wird. Dieses Objekt wird dann als eine feste Position (position: fixed) im Browserfenster verankert.

Der zuvor erstellte Screenshot der Seite wird als Textur unter der Glasszene angeordnet. Um den Effekt des Durchblickens und der Transparenz stimmig zu gestalten, wird die Bewegung der Webseite durch Scrollen genau erfasst und auf die Hintergrundtextur übertragen. So bleibt der Eindruck erhalten, dass der Liquid-Glass-Bereich tatsächlich einen Ausschnitt der realen Seite zeigt. Durch diesen Technik-Mix gelingt es, die Illusion eines echten Glasobjekts mit seinen typischen Lichtbrechungen auch auf Webseiten zu erzeugen. Zwar ist das Ergebnis noch nicht hundertprozentig identisch mit Apples nativen Umsetzungen, die Feinabstimmung von Effekten wie dynamischen Spektralfarben oder komplexen Brechungswerten fehlt derzeit noch.

Gleichwohl stellt dieses Verfahren einen bedeutenden Schritt dar, da Entwickler und Designer dadurch weitreichende Freiheiten erhalten, eigene Shader zu schreiben oder die Glassimulation zu erweitern. Die Veröffentlichung des Codes als Open-Source-Projekt auf GitHub und als React-Bibliothek bei npm bietet weitere Chancen für die Community, den Effekt zu adaptieren und zu verbessern. Technisch gesehen symbolisiert diese Herangehensweise eine neue Ära der Webgestaltung, bei der die Brücke zwischen klassischer 2D-Webgestaltung und moderner, grafisch anspruchsvoller 3D-Visualisierung schlägt. Es zeigt, wie die Restriktionen klassischer Webtechnologien durch kreative Kombinationen mit JavaScript-Bibliotheken und Workarounds überwunden werden können. Auf strategischer Ebene wirft die Entwicklung des Liquid Glass-Effekts zudem Fragen über die Zukunft des Webs im Wettbewerb zu nativen Anwendungen auf.

Trotz aller Herausforderungen hat die Webentwicklung stets Wege gefunden, eigene Stärken bestimmter Plattformen zu nutzen und Einschränkungen zu umgehen. Liquid Glass im Browser könnte zum Symbol einer neuen Welle an grafisch anspruchsvollen, komfortablen und performanten Web-Erlebnissen werden. Dies erfordert allerdings ein Umdenken, was Webtechnologien leisten können und wie tief Entwickler in Bereich von Computergrafik und Shaderprogrammierung eintauchen müssen. Die umfangreiche Beschäftigung mit Lichtbrechung, Raytracing, physikalisch korrekter Rendering-Technik und der präzisen Handhabung von Pixelmanipulation sind hierbei keine rein akademischen Themen mehr, sondern wichtige Kompetenzen für moderne Webgestalter. Zusätzlich zeigen diese Entwicklungen ganz konkret, wie React, Three.